传承一千四百年的“泥咕咕”,黄泥捏制,吹着会发声,成国家非遗

1 / 15 “泥咕咕”是河南省浚县独有的传统手工艺品,这所以叫“泥咕咕”,是因为人们用嘴吹这些生态各异的泥塑玩具时,它们都会发出低沉的“咕咕”叫声。据悉,在一千四百年前,隋末农民起义军与隋军争夺黎阳仓(今浚县),为纪念牺牲的将士和战马,军中一些心灵手巧的人就用当地的黄胶泥捏成泥人、泥马表示怀念之情。这一我国传统手工技艺就这样随着历史的发展延续了下来,流传至今。(李刚)

2 / 15 制作泥咕咕的主要原料就是当地普通的黄泥,用手捏成各种造型后,再配以颜料着色,于是就变成了五颜六色的成品了,后续有的需要烧制、有的则不需要烧制,其主要精髓体现在逼真可爱的造型上。

3 / 15 浚县泥咕咕已经从过去的50种,发展成现在的100多种。泥咕咕根据题材和种类划分为飞禽、动物、人物、民俗风情四大类,各种题材的作品也都各具特色。

4 / 15 图中飞禽类作品斑鸠比一个成年人还要大。除斑鸠外、燕子外,还有公鸡、孔雀、凤凰、雁、鸳鸯等。肥肥的鸟儿们也是泥咕咕典型的一种形象,几乎所有飞禽类作品都是加肥版的,特别可爱。

5 / 15 “杨玘屯泥咕咕”是当地最响亮的地方品牌,几乎家家都制作泥咕咕。杨玘屯因隋朝瓦岗军的一个将领杨玘的名字而得名。杨玘自小爱鸟,其父便给他捏了能吹响的泥咕咕供他玩耍,父亲的爱举激发了小杨玘自己动手捏泥玩的兴趣。长大之后杨玘投奔瓦岗军,因其英勇善战做了将领,其泥咕咕成了他的进军号令。

6 / 15 千百年来,依靠古老的浚县庙会,泥咕咕延续了下来。以前,家家户户都会捏泥咕咕。解放后,20世纪六七十年代,因为浚县古庙会被禁止,所以泥咕咕也随之凋零。直到20世纪80年代开始,泥咕咕兴盛起来。大约有70%的杨玘屯家庭,会在秋收之后相对农闲的时期,开始捏泥咕咕,拿到正月的庙会上卖。

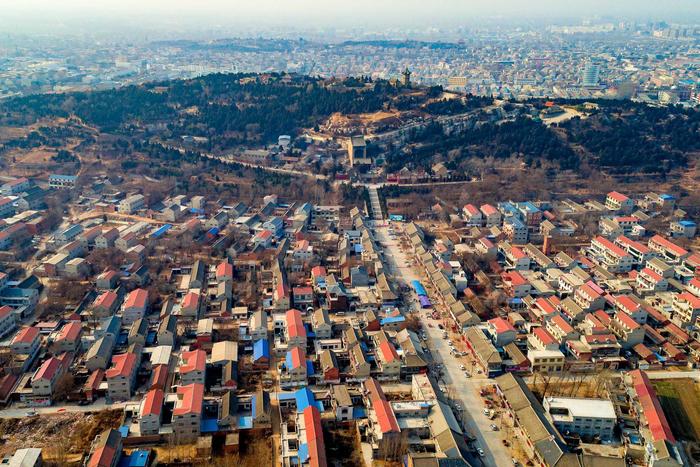

7 / 15 杨玘屯村距浚县县城仅有一座小山之隔,山叫大伾山,山上有多座庙宇,所以游客众多,同时也方便了呢咕咕的出售。图中的村子就是杨玘屯村,中间为大伾山,山的西面为县城。

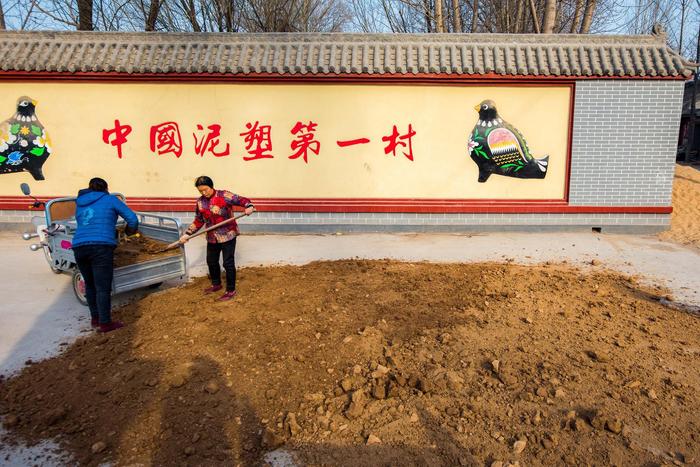

8 / 15 杨玘屯打起了“中国泥塑第一村的”招牌,村中到到是和黄泥的手艺人。村西边进出口有浚县民俗博物馆,门口矗立着“天下第一大咕咕”,杨玘屯村子不大,村里四千多人,800多户人家,都有一个共同的行当,那就是捏泥咕咕。

9 / 15 以前,泥咕咕以黑色为基色,这其实仍与颛顼帝有关。颛顼生前崇尚玄色,玄色即黑色,所居宫殿称为“玄宫”。古人说他是以水德为帝,称他为玄帝,《吕氏春秋》记颛顼为北方黑帝。

10 / 15 现在的泥咕咕花样繁多。从2000年起,国家开始重视非遗,浚县的泥咕咕不仅是泥玩具了,它慢慢地成为了具有装饰作用和收藏价值的工艺品。

11 / 15 除了杨玘屯制作泥咕咕外,本县还有不数村子还是以小手工作坊生产为主。农闲时节,全家男女老少围坐在一起,边制作边说笑,气氛热烈,和泥、造型各司其职,技艺娴熟,制作出来的泥咕咕晾干透后,再在自家的小土窑进行烧制。一到那个时节,每家每户的窗台上、墙头上、灶台上,到处都摆满他们精心制作的泥咕咕。

12 / 15 杨玘屯泥塑的可贵之处在于以纯手工艺性质保留了古人的原生态艺术。随着手工艺品的市场化,少数艺人开始采用模具进行批量生产。但更多的祖传作坊拒绝模具生产,这些得到真传的后人们,仍坚持用手工做出一件件精美的艺术品。

13 / 15 20世纪杨玘屯的泥塑传人是王兰田,他的泥咕咕和骑士朴素而憨厚,原始而深沉。2009年元宵,王老艺人溘然长世,这对杨玘屯乃至一个国家级的非物质遗产保护项目都是重大损失。令人欣慰的是王老先生在世时把他的手艺传给了众多泥塑爱好者,使该村又涌现了“泥猴张”、“泥人宋”、“脸谱李”、“魂子宋”等多位年轻艺人,其中“泥人宋”和王兰田之子王学锋被河南省文化宣传部门指定为“民间文化传承人”。

14 / 15 泥咕咕传人王学峰,曾与客商签订了总价100万的泥咕咕外贸订单意向,但是客户到产地考察时看到村中分散的家庭作坊生产状况后,因为担心杨玘屯艺人不能按时、按标准完成订单任务而放弃。所以,与所有家庭式的作坊一样的缺点一样,手工制作的泥咕咕难以大量生产。

15 / 15 浚县泥咕咕历史久远,有着浓厚的传统文化特色,造型古朴,夸张别致,深受广大群众和专家学者的好评,被民俗学专家称为历史的活化石。2006年5月20日,该遗产经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月5日,经国家文化部确定,河南省浚县的王学锋为该文化遗产项目代表性传承人,并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目226名代表性传承人名单。

说说你的看法

举报成功