小探觉得,在所有类型的电影中,最有意思的要数科幻片了。

因为它总是挑战人类想象力的极限,带给观众耳目一新、突破认知的震撼。

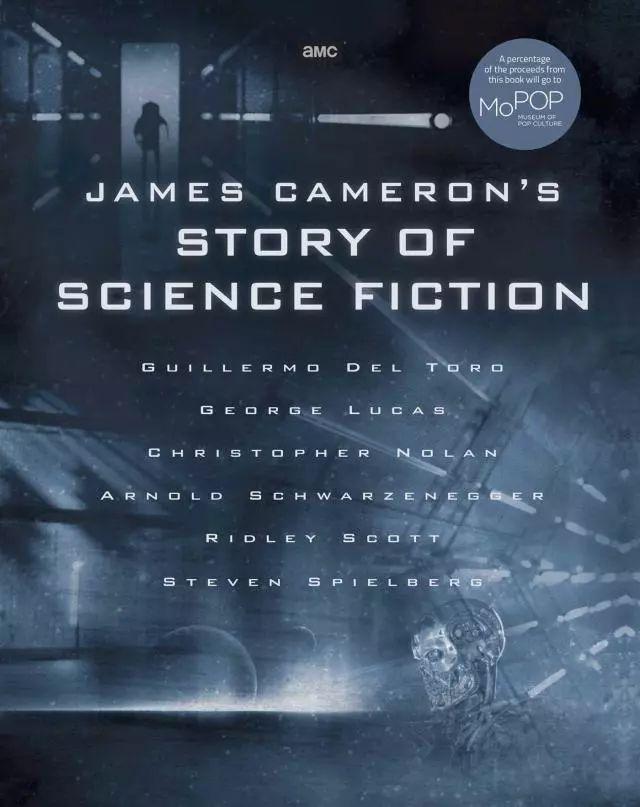

最近,大导演卡梅隆就制作了一部关于科幻电影的纪录片,宣传了一下他的科幻电影理念。

詹姆斯·卡梅隆聊科幻小说的故事

小探把这部片子称为“请各路神仙来聊聊科幻电影~”

(来自豆瓣网友的评价)

你可以从中了解斯皮尔伯格、诺兰等大导演拍摄经典作品的灵感来源。

也可以看到基努·里维斯、威尔·史密斯这样的大牌明星,听他们谈感想和拍摄时的幕后故事。

当然也少不了像刘宇昆、特德·姜这样的著名科幻小说家,跟你念叨一下他们创作的背景和现实意义。

甚至请来了著名的科学家、宇航员,大谈运用在科幻电影中的科学理念。

(已故的也请来了)

突然能看到这么多大咖,小探觉得好兴奋!是不是科幻迷都一定不要错过~

该片共有8集,目前播到了第2集。

第一集探讨了科幻电影中常涉及的一个主题——外星生命,下面小探分三部分稍加介绍。

外星人光临地球的目的

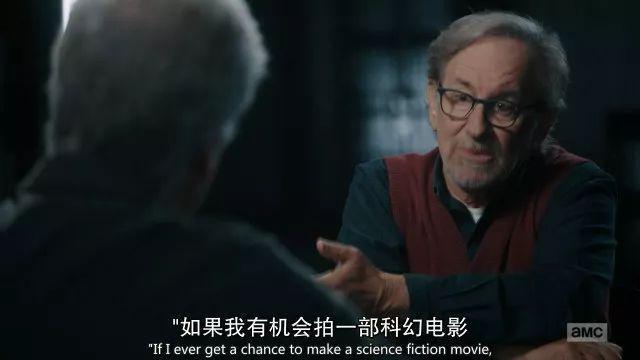

卡梅隆首先请来的是斯皮尔伯格。

他们谈到了后者在创作“外星人降临”系列电影时的灵感来源。

和许多科幻大师一样,斯皮尔伯格还是个孩子的时候,就对宇宙产生了浓厚的兴趣。

他花了很多时间看星星,还回忆起小时候和父亲一起看流星雨的难忘经历。

那时,年幼的他说了这么一句话。

1977年,他导演了影片《第三类接触》。

在这部片子中,他将自己童年的梦想付诸实践。

(片段:外星人用音乐和人类沟通)

斯皮尔伯格对外星人光临的目的做了完全不同于前人诠释。

他认为:一个无限优越的文明会将人类最好的一面激发出来。

换句话说,他认为外星人并不会唱着《征服》来到地球上,而更可能以一个和平使者的身份降临。

这个观点在今天看来不足为奇,但在当时,斯皮尔伯格可以说开创了一个另类的“宗教”。

(77年的特效,小探觉得相当惊艳)

在此之前,几乎所有科幻片都专注于”外星人毁灭地球”。

这种假想其实是我们自己对异族的敌对和排斥的映射。

而斯皮尔伯格则让成人的恐惧回归为孩童的好奇。

他试图启发观众:不要放弃童真和好奇,去拥抱无限的未知吧!

(最后,主角毅然上了外星人的飞船)

而与其观念截然相反的,则是大量外星人入侵的电影。

这其中有美国人民拯救世界的大片《独立日》。

这部96年拍的片子在当时看,还是很震撼的。

其中,最经典的莫过于”炸白宫“这个镜头,毕竟以前还没人这么玩过。

( 通过这种方式营造一种绝望感)

“外星人入侵地球”这个概念的开山鼻祖是二十世纪初著名的历史学家、科幻小说家H·G·威尔斯。

他在作品《世界大战》中创造了一个爱好消灭人类、有奇怪触手、长的像三角飞行器一样的外星人。

威尔斯试图通过这部作品探讨一个问题:如果一个更先进的文明入侵一个相对落后的文明,会怎样?

当时,同样的事情就发生在世界的各个角落——西方国家正在大规模入侵亚非拉民族。

1953年,首次被搬上大屏幕的《世界大战》表达了当时人们对核毁灭的恐惧。

而快进到2005年,斯皮尔伯格的《世界大战》更有一种美国遭受恐怖袭击的感觉。

这部片子采用了美国末日片常有的视角:从“人类灭亡”的大格局出发,回归家庭与亲情的小视角。

后来的同类作品都包含对《世界末日》的致敬。

其中,绝大多数“入侵”是用一种夸张、公开的方式表现出来的。

而1956年的电影《天外魔花》则另辟蹊径。

在这部片子中,外星人采取了更加隐秘、暗中破坏的方式入侵地球。

人类被外星人偷偷取代,并在豆荚中复制成了新的版本。

而新版本人类是一群没有情感、没有个性、完全一致的生物。

这部片子的恐怖在于:你分不清谁是人类谁是外星人。

该片在当时被认为是暗喻西方世界对共产主义的恐惧。

这部片子后来共翻拍了三次,分别是在78年、93年与07年。

不同时代的版本都有不同的政治背景,但所带来的影响力都没超过第一部。

与外星人沟通

无数科学研究都表明:我们在宇宙中并不孤独,只是潜在的邻居离我们太远了。

于是就催生了一个问题,这是由著名科学家、宇宙探索先驱卡尔·萨根提出的,

即人类与外星生命沟通的可能性。

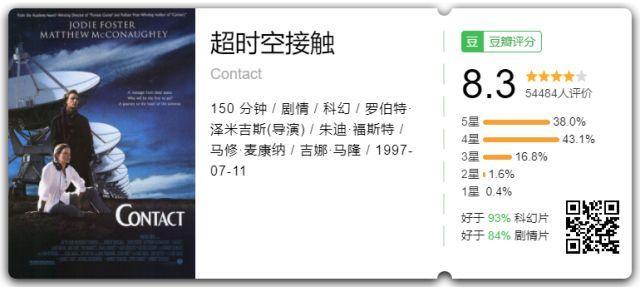

他在自己的小说《超时空接触》中,就讲了这么一个“与外星人沟通”的精彩故事。

97年时,这部小说被改编成电影,由朱迪·福斯特主演。

在这部片子中,科学家艾莉收到了外星信号,却引发了政治、社会、宗教、国家等各方的矛盾与讨论。

其实,“沟通”本来就一直是不同文化、民族、国家间存在的问题。

沟通的是否有效,引发的可能是战争与和平的区分。

说起同类型的科幻片,就不得不提16年的《降临》。

这部电影改编自特德·姜的短篇小说《你一生的故事》,是近几年来最好的科幻片之一。

特德·姜在他的作品中描绘了一个其他科幻作品很少探索的领域:学习外星语言的过程。

科学家路易斯在学习七肢桶的语言的同时,也了解了他们的意识。

而这种意识是超越时间的,所以她渐渐“回忆”起了未来,看见了自己的一生。

这门新的语言是七肢桶带给人类的礼物,它代表着一种颠覆性的思维方式和对宇宙的看法。

外星生物

总于写到小探最喜欢的部分了。

在这一段里,导演讨论了科幻片中外星人形象的灵感来源。

卡梅隆提到,自己在拍摄《阿凡达》时,通过海洋生物的形象创造了潘多拉星球奇幻的生物形象。

大部分外星生物都参照的是我们熟悉的某种形象。

而设计者所考虑的并不只是生物学,更是心理学——如何才能让外星生物看起来更有实感、更容易激发起观众的某种感情。

举个例子,想要设计出非常友好的外星生物,只要给他们加上萌萌大眼这种人类社会中的可爱特质就可以了。

把“外形设计”的重要性发挥到极致的要数异形的设计者了。

异形的形体结构运用了很多死亡的意象和性心理学,比如生殖器、强暴等等。

这些自然会引起人们的反感和恐惧。

(异形最早是由一名身高两米多、四肢修长的演员扮演的。)

在很多外星人塑造的足够好的片子中,观众对外星人可能比对人类角色更有代入感,比如《阿凡达》。

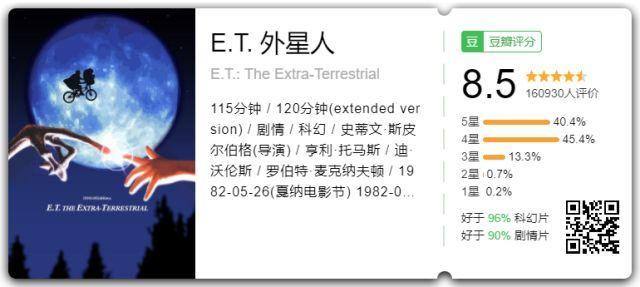

斯皮尔伯格在谈到《E.T.》时指出,这其实不是一部关于外星人的电影,而是关于自己父母离婚的故事。

在这部电影中,一个来自离异家庭的孩子用结交外星伙伴的方式填补了自己心灵的创伤。

所以E.T.的形象不是要可爱,而是要尽可能的和人们产生共鸣。

于是,E.T.的设计师浏览了大量经历过大萧条时期的老人的照片,并参考了爱因斯坦的形象。

从而设计出E.T的样子:睿智中带有伤感,即受人喜欢、又受人尊重。

从这一集中,我们不难看出科幻电影绝不是单纯的天马行空,而是由点及面,对人类世界的映射。

作家、导演往往想通过一部科幻片,讨论对现存政治制度、文化或社会中存在的问题。

他们不仅是想象力丰富的造物者,更是精通各个领域、不同学科的大师。

小探看这部纪录片的感觉是——涨知识了,真不愧为豆瓣9.4!

发布于:山东

举报成功