作者:陈厉辞,秦皇岛市玻璃博物馆研究室主任,馆员,东北大学马克思主义学院中国近现代史基本问题研究2015级硕士研究生;王莲英,东北大学秦皇岛分校社会科学院教授,硕士生导师。

2016年夏,秦皇岛市文物局开展板厂峪长城二期维修工程。此次修复的长城为明晚期长城,由国家文物局出资维修,总长1060米,包括4座敌楼,1处马面,1处墙台,平均海拔超过700米。在维护过程中发掘三块明代碑刻,三石刻形制规整,分别为40.5*40*7(厘米)、38*37*7(厘米)、38*39*7(厘米),下文称碑一、碑二、碑三。碑一出土于163号至164号敌台。碑二、碑三镶嵌于164敌台下段长城。三块碑刻按前后顺序排列,现存秦皇岛市玻璃博物馆。碑二、碑三记录于《长城志》,碑一为已有文献补充。

一、碑文原文:

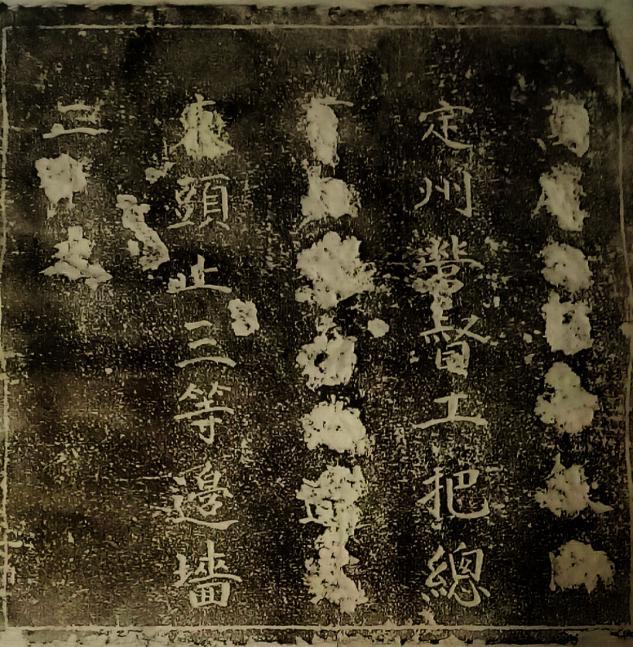

“□□□□□□□ 定州营督工把總 □□□□□□□ 東頭止三等邊墙 二□□”

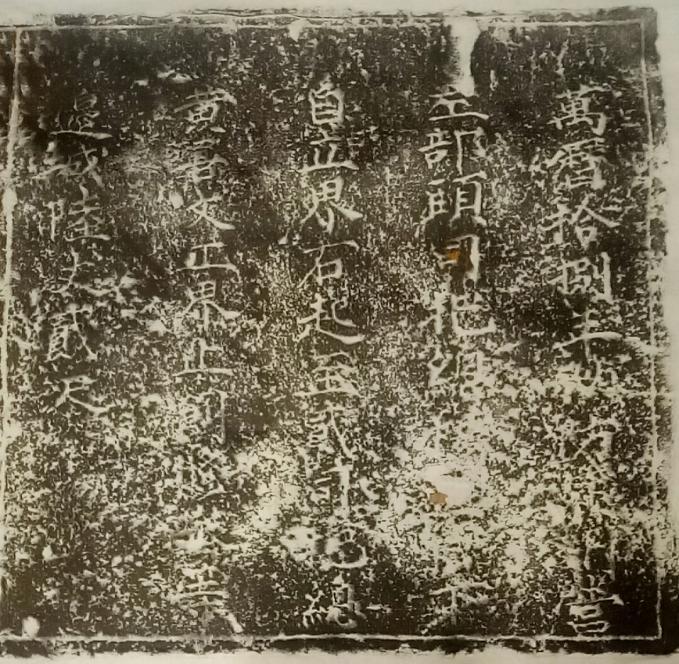

“萬曆拾捌年秋防定州营 左部頭司把總□□□下 自立界石起至贰司把總 黄喜文工界上创修叁等 邊城六丈贰尺”

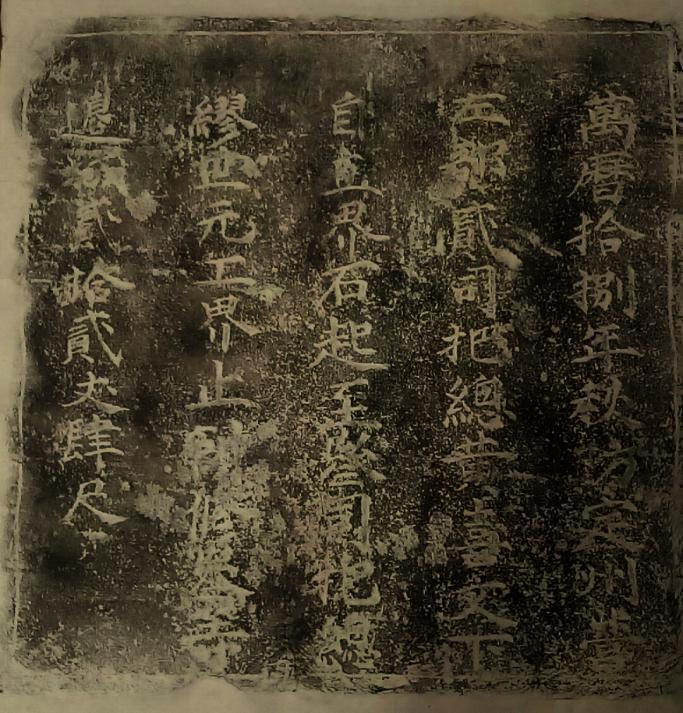

“萬曆拾捌年秋防定州营 左部贰司把總黄喜文下 自立界石起至叁司把總 繆世元工界止创修叁等边城贰拾贰丈肆尺”

(碑一)

(碑二)

(碑三)

二、板厂峪村、板厂谷堡介绍,板厂峪长城考证。

板厂峪村位于秦皇岛市驻操营镇北部山区,占地面积30平方公里。明朝前期,陈、杨、于、贾等姓由山东移民到此地长谷中落户,故初命名为“长谷村”。旧时有古堡。《万历二十七年▪永平府志》记述:“板厂谷堡嘉靖元年置。”《万历三十八年▪卢龙塞略▪边防表》:“板厂谷,城石,高丈五尺,周九十二丈四尺,南门,有楼。居三十二家。”《光绪五年▪永平府志》记述:“板厂峪城在县北七十五里,周半里。废。”据此大致可知村、堡与长城虽构成统一的防御体系,但建成时间并不相同。

板厂峪长城分山领、山腰两道长城。修建记载较少,从史料与保存现状推论并非一次建设而成。如板厂峪堡所属石结构长城(山腰长城)应与堡同为嘉靖元年修建。该段长城现存残墙,高3米,南北长60米,东西宽30米。板厂峪山岭长城从外表与石刻、文献记载看,也属明中后期(嘉靖、万历)长城。但在近年维护过程中,发现部分长城段落并非原建,而是在原城址基础上修建。如后山的一道石结构长城,长5公里,墙体宽3米,高3米至5米,上部有垛口墙,其间的两个实心敌台,是现存明早期长城(洪武修建)的主要特征。还有学者坚持部分长城为隋、甚至北齐年间初建。如秦皇岛市长城学会秘书长郝三进在网文《板厂峪长城景区开发背景-我与秦皇岛长城(六十一)》中认为“板厂峪村东北有山口直通狭窄村落。北山、东山、西山有老边长城(部分为北齐长城(天宝六年555)”该观点多次被当地文物、旅游部门引用,并非毫无根据。《北齐书▪卷四▪帝纪第四 》记载:天宝六年(555年),“发夫一百八十万人筑长城,自幽州北夏口至恒州九百余里。”次年十二月,“先是,自西河总秦戍筑长城东至于海,前后所筑东西凡三千余里,率十里一戍,其要害置州镇,凡二十五所。”部分学者也先后提出对北齐长城在秦皇岛地区的走向的相关论述。如著名长城研究专家罗哲文认为:“据《北史》记载,北齐天保三年(公元552年),自西河总秦戍(大同西北)筑长城,东至于渤海(今河北山海关)。”康群认为“随山屈曲二千余里,说明长城自此向东,沿着燕山山脉主脉的走势逶迤而东到达海边,但并不是今天的山海关,由于在辽宁东起墙子里村,西达河北抚宁县张赵庄西山一线,发现了北朝长城遗迹。”尚珩、张立敏引用前者的观点,并提出了进一步见解:“长城出北京后,再次进入河北地界,沿着燕山主脉向东,其中大部分墙体被明朝修建长城时所利用,只有个别地段位于明长城内、外侧,这也是我们难寻其踪迹的主要原因之一。不过在今秦皇岛的山海关、抚宁县地区,还是保存有一大段北齐长城的遗址可以证明其大致走向。”但是,就具体段落的长城来说,地方史料并未直接提及北齐、隋长城从板厂峪或板厂谷经过,板厂峪也未出土相关碑刻,北齐一说仍需证实。

关于板厂峪长城最早的文字记述为《永平府志明▪万历二十七年》“弘治十八年十二月,虏犯苇子谷关及板厂谷关”。正德“五年七月,虏入大毛山、长谷口。”正德十年“五月,虏从板厂峪入”。万历元年,板厂峪附近发生三百人规模的战事,“万历元年二月,虏犯义院口,提调陈忠及南北军堵退,追斩一颗,又三百余骑至长谷口迆北窟窿台边外,战十余阵乃去”。“窟窿台”即板厂峪村西山横亘南北的长城上的特殊敌台。该台遗址仍存,台上有大小数个圆形射孔,故以之命名。因此,板厂峪窟窿台段长城在万历元年前就已经建设。“窟窿台战役”结束八个月后,义院口提调陈忠,陪同兵部右侍郎汪道昆、总理练兵中军都督府右都督戚继光等十余名将领巡查义院口一带边关防务。此事记述于板厂峪东北部至平顶峪长城的碑刻《万历元年(1573年)修筑长城阅视碑》。另一块城子峪(紧邻板厂峪东北,山海关以北军火库)发现的《万历元年九月——断虏台鼎建碑》记述该月汪道昆、戚继光等一干将领还视察了新建成的石门路大毛山断虏台。短短数月,为何如此多的高级将领频繁莅临边陲要塞,又在附近增修敌台,并刻碑留名?2002年12月,秦皇岛市考古人员在板厂峪长城考古调查过程中发现明代长城砖窑群。秦皇岛市文物处处长闫乐耕认为:“板厂峪作为义院口的北翼之臂发挥着巨大作用,同时他也是保卫板厂峪明长城砖窑群的重要来源。”

纵观蓟镇出土碑刻,如在原有城墙上修缮、复原重建,碑文多用“拆修”“增修”。“分修”、“派修”也较常见,多强调责任。本文碑刻使用“创修”一词,指该地本无长城,故该段长城为新建。例如:《万历四年民兵营修边碑》:“今改创修下等边墙二段,共七十丈一尺二寸”。《涞源县汤子沟段万历二年长城碑》:“创修羊栏沟口上等边墙三十七丈一尺八寸四分”。涞源县隋家庄《万历四年民兵营修边碑》:“原议增修,今改创修上等边墙三段”。而碑二、碑三用“创修”,说明板厂峪长城中163、164号敌台附近原无长城,万历十八年首次修建。该段长城地势险恶,犹如倒悬,有“长城倒挂”之誉,其修建至少比窟窿台附近长城晚十八年。可能因为陡峭山岭战略价值不如相对平缓谷地的关隘城墙,也可能因为陡峭的山势自成屏障,驻守不易,攻占更难,故板厂峪多次修筑长城都忽略此地,但在明后期频繁战事中此地战略价值日显,故于万历十八年据险筑城。

三、碑文解读。

(一)春班、秋班制度

蓟镇长城的城砖与石碑出现“定州营”“秋防定州营”字样较常见。《明史▪兵制▪卫所 班军》和《明史▪兵制▪边防》有详尽解释。“初,太祖沿边设卫,惟土著兵及有罪谪戍者,遇有警,调他卫军往戍,谓之客兵。永乐间,始命内地军番戍,谓之边班。”边班是班军的一种。“班军者卫所之军番上京师,总为三大营者也”初为永乐十三年“诏边将......各都司......留守司......卫官,简所部卒赴北京,以俟检阅。”仁宗初,英国公张辅等进言“调直隶(定州属直隶)及近京军番上操备,谕以毕农而来,先农务遣归。”。后“岁春秋番上”、“三月毕务,七月来京”形成定制。随着与北方残蒙战事日炙,赴京检阅的士兵时常被派往边塞,或戍京备战。“正统中,京操军皆戍边”,“景泰初,边事棘,班军悉留京”。后因班军人数太多,“久不得休”,遂分为春秋两番人马,轮流备战。可见此时春班、秋班制度虽已成型。嘉靖时期,“令中都、山东、河南军分春秋两班,别为一营,春以三月至,八月还;秋以九月至,来岁二月还,工作毋擅役。”隆庆、万历年间,班军不但用于战事,还参与治河与工役,“有警可招募,有工可雇役”,“是时以班军为役夫”。

(二)边墙等级制度

碑刻中“三等边墙”指长城等级。《明实录》、《明史》并未提及长城等级制度。明徐日久的《五边典则▪卷三》谈及“蓟辽总”长城时只说“各墙原分三等”。从近现代发现的蓟镇碑文中,可大体推测,三类长城的具体修筑标准。

一等边城,质量最佳。一般以方整条石为基座,墙身内外两侧用砖或条石砌筑,墙心填以灰土或毛石,上部的垛口和宇墙用砖砌出。最上乘的是下以条石为基,上接用砖垒砌墙体到顶。该类城墙极为坚固。因两边设垛墙,即使局部被攻破,长城守军不至于腹背受敌,故一等边墙多设于要塞,如慕田峪长城、居庸关长城,蓟镇也比较常见。如《秦皇岛长城》与《河北省志▪长城志》收录:

1、青龙满族自治县官场东蚂蚁滩村阳坡庄西南城墙有《修建一等边墙捌拾陆丈一尺碑》。“......万历三十五年秋防保定车营官军原蒙派修建冷板台子七十四号台西窗起至鸡林山七十六号台东窗止一等边墙八十六丈一尺......”

2、迁西县擦崖子村村民侯云成家中院落有《修擦崖子正门及一等边墙碑》。“万历拾捌年岁次庚寅春防,通津营分修太平路擦崖子正门。东□城四十九号台东窗□□起,迤西一等边墙一十六丈,合式如法修完勒名□□□......”

3、迁安县文保所现存《修擦崖子关住堡一等城工碑》。“万历三十七年岁次巳酉春防,修筑擦崖子关住堡一等城工一十八丈,内□楼一座,周围一十二丈,折城工六丈,实修城工一十二丈,底阔一丈五尺,收顶一丈三尺,高连垛口二丈五尺,以上二顶共修二城工一十八丈......”

4、也有一些部分重要位置的二等边墙经修葺后成为一等边墙,如董家口长城初为二等边墙,明隆庆五年(公元1571年)戚继光重修为一等边墙。

二等边墙,墙身外侧用砖或条石砌筑,或为合筑。尺寸较一等边墙小。内侧用毛石,墙面为虎皮石,白灰勾缝,垛口及宇墙全部用砖砌筑,墙顶也用砖墁地。不同于一等边墙,有的外砖内石,有的不修内墙,有的为砖帽石墙,甚至内外都是虎皮石墙,仅垛口用砖砌筑。这种城墙在边墙中极为常见,长城碑刻提及较多。仅秦皇岛就有数十块此类碑刻,如:

1、车场河北338号敌台西侧墙垛有《德州营分修二等边墙一段碑》。“万历三十五年秋防德州营分修二等边墙一段,长一十二丈八尺,中军指挥佥事一员梁善,把总千户三员陈永征、刘显官,常养廉。”

2、青石山349号敌台下有《修完青山石敌台碑》:“真定标下车营左部头司把总官郭口矿管修青石山敌台两座,本台根起二等边墙一丈六尺,照势修完讫,万历三十六年十月吉旦立。”

3、义院口村东北老边沟北边墙有敌台有碑《修完二等边墙碑》:“真定民兵营春防修完二等边城长九丈三尺平宽一丈五尺垛口五尺分为四工......”

4、青龙满族自治县凉水河乡大马坪村城南墙有《分修二等砖边墙碑》:“定州营右部头司把总官晏天福万历四十四年秋防分修二等砖边城八丈五尺......”

5、《迁西县擦崖子万历四十四年秋防城工碑》:“定州营右部三司把总指挥李国昌。万历四十四年秋防,分修二等砖边城十丈□尺五寸。督工旗牌冯十八,泥水匠头李六,石匠头贺均祥。”

三等边墙,一般用毛石砌筑,多修筑于山峰较险处或险要山脊。明嘉靖二十九年《提督副都御史何栋修举边防疏略》称:“边墙规格高一丈五尺,共高二丈,根脚一丈,收顶九尺。”说的就是三等边墙。这类边墙皆为石砌,墙体窄小、多为单边,在蓟镇边墙存世最多。虽有定制,但因地形险恶,墙体厚高规格因地而异,不尽相同。

(三)修筑长城的人员管理及责任机制。

修筑长城相关碑刻,大体可分两类。一为责任碑,二为巡视碑(鼎建碑)。长城的修筑、监督、管理体系十分完善,与地方防务体系挂钩。督理人员一般包括职位较高的总督、巡抚、经略、总兵官等,但巡视碑也记录与工程相关的低级官员,如参将、游击、千总、千户、把总等。某段修建任务分给某镇、某营、某卫所,然后再下分到各段、各防守据点的戍卒。施工人员以千总为组织者,分为左部、右部、中部,千总之下又有把总分理(督工把总或千户把总),以司为单位,分为一司、二司、三司,每司又有分司把总。故长城砖常有“左”、“中”、“右”的刻字,其含义应为:某营某部某司铸造。这在长城巡视碑碑文中有较多记录。如:《隆庆三年夏孟之吉-鼎建碑》、《万历元年九月-断虏台鼎建碑》、《修建四十四号台-鼎建碑》、《万历五年秋-石义窟窿台鼎建碑》等。

责任碑为某段长城的分修碑与责任公示碑,与巡视碑区别较大,一般仅刻该段长城直接建者或基层官员,一般为完工后确认质量与规格责任所刻。本文碑刻即为此类,碑文提及“定州营督工把總”、“定州营左部頭司把總”、“贰司把總”、“叁司把總”是筑城的基层管理人员与负责人。其中,督工把总既是最基层施工责任人的直接管理者,又是层次较低的监督者。上级为管工千总,其下级为分司把总。

四、结语

1、板厂峪东接董家口,西邻祖山。两道长城横贯两侧绝岭,扼守通往边疆重镇驻操营、石门寨的长谷口,是明代重要关隘。其防御体系由村、堡、城构成,创建时间不一。本文碑刻所涉及的163号至164号敌台下段长城地处陡峭山岭,修建较晚,由秋防定州营创修于万历十八年。

2、从形制看,板厂峪长城可分为两个类型,俗称“老边”与“新边”,符合蓟辽一线长城保存特点。从原料看,新边多为底部长石顶部城砖结构,保存情况较好。老边多为石质,保存较差。从外观看,空心城楼为新边特点,老边多为实心敌台。从史料看,明代长城多集中修建于洪武与万历年间,符合该地出土城砖、碑刻记述。早在80年代初期,有学者做出部分蓟镇长城是北齐长城的猜测。其中不乏罗哲文等大家。后世部分学者出于多种考虑,急于以此猜测为立论,在无碑刻、新史料佐证的情况下,孤证明板厂峪、董家口、墙子里等多段蓟镇长城为北齐至隋朝修建。该观点后反被为考古界、理论界逆向引用,不符合历史研究规律。

本文由作者供稿

发布于:辽宁

举报成功