◎王纪宴

“在上星期北京交响乐团公众号介绍2022新音乐季开幕音乐会的文章中,关于下半场演奏的作品,有这样的表达:“音乐会的下半场,当今国际乐坛最受瞩目的青年指挥家之一的黄屹将执棒北京交响乐团,为观众奉献贝多芬C小调第五交响曲。”正当我为这种不加书名号的规范行文而心生赞赏时,接踵而至的下一段开头却是“贝多芬的《第五交响曲》在他的全部交响曲创作中是最有代表性的一部……”事实证明,这篇文字对于贝多芬的第五交响曲是否需要加书名号是不确定的。”

标点符号的纠缠

国家大剧院公众号在这方面的做法一以贯之,即协奏曲、交响曲一律加书名号,如“在两天的国家大剧院建院十四周年音乐会上,乐团将在音乐总监吕嘉指挥下,携手饶灏为观众先后带来肖邦《E小调第一钢琴协奏曲》和钢琴协奏曲《黄河》。两场音乐会的下半场,吕嘉将指挥乐团演绎德沃夏克《第九交响曲‘自新世界’》”。

在音乐曲名的文字书写方面,我们的乐团、演出机构和媒体一直存在着各自为政的情况,而且这种情况也很难指望在短时间内能够有所改变。难以实现统一化和规范化的原因之一,也在于大家并不太在意,觉得都是些无关紧要的小事。而如果对比一下交响音乐的发源地欧洲各种文字的表达习惯,发现其实规范化是可以通过参照而实现的。

即以贝多芬第五交响曲为例,无论创作这部交响曲杰作的贝多芬所用的母语德语,还是在出版物、节目单和音响制品中使用得更为广泛的英语,都不加书名号。原因在于,当一部交响曲或协奏曲、组曲、奏鸣曲等仅仅是以调性和序号作为曲名的标识时,虽然是指向某一部特定作品,即某作曲家所作的基于某个调性的在同类作品中排序为第几的乐曲,但并不适于书名号所具有的功能,即标明书名、篇名、报刊名、文件名以及为某部艺术作品所独有的冠名。也就是说,它是某一类作品中的一部或一首,用调性和序号,很多时候还有作曲家本人或后人为作曲家所有作品进行的统一作品编号来作为标识即可,最常见的是由opus缩写的op.或以做编号工作的人的姓名首字母标识,如为莫扎特作品编号的克歇尔的K或KV。

如果一部交响曲是有标题的,如德沃夏克第九交响曲的“自新世界”,在整个曲名被冠以书名号的情况下,真正应该享有“书名号待遇”的标题就不得不另想办法加以解决,正如国家大剧院公众号所作的,将标题置于引号中。这种做法未必不可取,因为,在英文、德文等欧洲语言中,标题就是在引号中。但在中文的行文中,引号所起的作用还有另外一种,即引发某种质疑或怀疑,具体到“自新世界”,也就成了“什么自新世界?”或“自假新世界”。事实上,质疑并非不存在,新世界,还是非新世界,还确实是一个问题。德沃夏克这部交响曲名作的标题,至今更多中国听众熟悉和习惯的译法并非“自新世界”,而是“自新大陆”,尽管前者无疑是更贴近原文“From the New World”的直译。原因在于,这部交响曲是德沃夏克这位来自“旧世界”的捷克作曲家在纽约创作的,表达了对作为“新世界”的美洲留下的印象和感受,而在我们接受这部交响曲的语境中,“新世界”就成为了“新大陆”。

按照《第九交响曲“自新世界”》的写法,钢琴协奏曲《黄河》也就应该写为钢琴协奏曲“黄河”,而很少有音乐会的节目单这样写。解决的方法是同样的,那就是借鉴交响曲发源地的做法,将标题之外的曲名内容不加书名号直接置于行文中。

篡改 伪造 引申

非常难得的是,贝多芬第五交响曲那个似乎永远如影相随的“标题”——“命运”——居然没有出现在上述北京交响乐团的表述中。难道是近年来音乐学研究尤其是贝多芬研究领域对这部交响曲标题问题的澄清在此有所体现?这样认为同样未免过于乐观,因为,这篇文字第三段的小标题是“演绎经典,扣响命运之门”。也就是说,“命运”这个已经被越来越多的学者和音乐家认定为伪标题的“标题”,正如人们熟悉的那句关于正义的名言所说的,它可以迟到,但永远不缺席。

贝多芬第五交响曲作为“命运交响曲”以及关于这部交响曲表现的是“与命运搏斗”“扼住命运咽喉”的观念在世界各地都有着极深的影响。但事实却是贝多芬并未在这部交响曲的总谱上写下“命运”或与之相关的文字,他的所有书信和谈话录中也从未提及这部交响曲与“命运”有任何关联。

那么,“命运”为何成为了这部交响曲的标题?曾担任贝多芬的助理、料理各种演出和出版事务的安东·申德勒在贝多芬逝世后著有《我所认识的贝多芬》一书,书中写到,贝多芬有一天指着他的C小调交响曲总谱第一乐章的开头题说:“命运就是这样敲门的!”

这位申德勒在贝多芬研究领域以破坏文献和篡改者著称的名声不佳,贝多芬留下的约400本谈话簿(贝多芬晚年耳聋加剧,与人交谈时需要对方将谈话内容写下来)被他亲手毁掉了近260本,而在剩余的不到150本中,他又塞入了很多由他自己伪造的内容。后世从事犯罪学研究的专家通过笔迹鉴定而确认了申德勒这种匪夷所思的糟糕行为。这也提醒人们对这位曾以贝多芬代言人和权威诠释者自居的人所记述的贝多芬言行需要进行谨慎甄别。而关于第五交响曲的开头动机,贝多芬的学生卡尔·车尔尼提供的是截然不同的说法,他说贝多芬的灵感来自他某天早晨听到的金翅雀的鸣叫,也就是说,根本没有什么“命运的敲门”!

在古典音乐世界,从古至今,存在着一个势力庞大的“标题党”,它与“标题音乐”有密切关系,但又常常不相干,因为古典音乐“标题党”所热衷的,与其今日的后裔如出一辙,那就是以莫须有的伪标题吸引眼球,虽然,很多时候这样做确实是出于善意,甚至要承认,他们的这种做法在促使音乐作品受到更广泛关注和激发听者想象和感情方面功劳卓著。有很多根本没有标题的作品,也就是不需要加书名号的交响曲、奏鸣曲被加上了标题,有了书名号或引号中的内容,而且这些标题即使被证明是伪标题也再难删除,永远与作品同在。

最著名的例子之一是贝多芬的《月光奏鸣曲》。如果按照贝多芬的乐谱,这部钢琴奏鸣曲应标记为“第14钢琴奏鸣曲,升C小调,Op.27 Nr.2”(作品27号,第2部),然而在世界各地的音乐厅和艺术中心演出节目单或像DG这样主流唱片公司的唱片或DVD封面上,我们都能看到作为标题的“月光”。在百度百科中,干脆直接写为“升C小调第十四钢琴奏鸣曲,又名‘月光奏鸣曲’和‘月光曲’”。

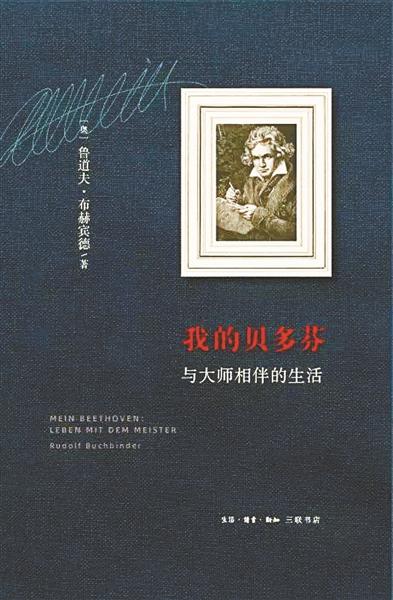

围绕这部奏鸣曲的传说广为人知,在贝多芬辞世17年后出生的弗里德里希·伯登米勒还根据这一传说创作了一幅被认为是“刻奇”(Kitsch,缺乏艺术价值、品位庸俗的煽情作品)风格的画作《贝多芬与盲女》。这幅画作也出现在贝多芬钢琴音乐的当代演奏权威之一鲁道夫·布赫宾德的《我的贝多芬——与大师相伴的生活》一书中,但布赫宾德明确告诉读者,“月光”这一标题绝非来自贝多芬本人,“让这部作品与‘月光’之名从此密不可分的,是浪漫主义诗人路德维希·莱尔斯塔布与威廉·冯·伦茨将在洒满月光的湖面上泛舟作为第一乐章意境的比喻。”而根据这种意境以及虚构的传说所作的绘画,纵然是十足的“刻奇”之作,却让人不得不面对这样一个事实,那就是不登严肃音乐家和研究者之大雅之堂的它们却让这部《月光奏鸣曲》的第一乐章成为知名度极高的“流行音乐”,“使这部奏鸣曲在漫长的时空中,成为古典主义永恒的热门作品”。

“标题党”也有功劳

古典音乐的“标题党”们施展才华留下永久“标题”的作品不计胜数,包括被誉为“交响乐之父”的维也纳古典乐派三位作曲大师中最年长者海顿的一百多部交响曲。其中创作于1772年的升F小调第45交响曲的“标题”《告别》就是一个典型。这个“标题”确实很像是作曲家自己加上的,因为它高度契合音乐——准确地说,最后乐章的尾声——从演出形式到音乐本身所传递的感情。一直到第四乐章,一切好像都是在照惯例进行,看不出有什么要告别的迹象。但突然间,音乐从急板速度转为徐缓的柔板,一个伤感的旋律由不同乐器演奏,演奏的音乐家不断减少,直到最后小提琴的孤独吟唱留下袅袅余音。

这部交响曲真的是表现“告别”场景和依依惜别之情吗?否则为何采取了这样一种独特的结尾。对此后世找不到任何可靠的解释,只有传说。其中一种是:海顿和他担任乐长的乐队即将被主人埃斯特哈齐亲王解雇,在当时乐师与仆从等级相同的情况下,乐师们既没有资格,也没有机会在高贵的主人面前为自己争取权益。乐长海顿决定通过音乐来婉转表达大家伙的心声。在最后乐章的尾声中,乐师们演奏完自己的声部后即熄灭面前谱架上的蜡烛,黯然离去,先是圆号,之后依次是双簧管、大管、弦乐。当台上只剩下两把小提琴时,凄美的琴声格外感人。谁能不被这肺腑之音所打动?埃斯特哈齐亲王从此打消了解雇乐师的念头。

电影《魂断蓝桥》再现了这一情景:心心相印的男女主人公在跳舞,夜深了,最后的舞曲《一路平安》响起,音乐越来越轻柔、深情,乐师相继演奏完自己的声部,熄灭蜡烛,离座而去……

2009年适逢海顿逝世200周年,丹尼尔·巴伦博伊姆与维也纳爱乐乐团在这一年的新年音乐会上以堪称完美的方式将海顿第45交响曲的第四乐章的《告别》标题进行了演绎,给维也纳金色大厅的听众以及通过电视直播观看该场音乐会的全世界观众留下了深刻印象。当不断有乐队队员结束自己的演奏、拎着乐器离开舞台时,巴伦博伊姆流露出吃惊和不解的神情,但又无计可施,只得“硬着头皮”指挥下去。正当他清点舞台上还有多少位演奏家还在演奏时,又有人起身离开。他无奈地挥了一下手,那意思是“算啦!走就走吧”。当最后只剩下第一和第二小提琴两位在台上演奏时,他离开指挥台,走到年轻的第二小提琴身旁,用手摸着小提琴家的头发,脸上堆满既感激又讨好的笑容,那意思是:“你真是好孩子!你不像他们那些人……”但两位演奏家也都很快站起来走了!指挥家手拿指挥棒,满脸悲戚地望着空空荡荡的舞台。这样富有戏剧感的一幕,前辈“标题党”功不可没。

当然,古典音乐中还有众多不需劳烦“标题党”就“自带标题”的作品,既有柏辽兹的《幻想交响曲》这样没有序号、直接以标题为曲名的交响曲,又有交响诗《红旗颂》和钢琴协奏曲《黄河》,在这样的作品中,无论整部作品的总标题,还是各乐章的标题,以及乐曲解说文字,都对聆听和理解音乐、激发爱国情怀有着至关重要的意义。

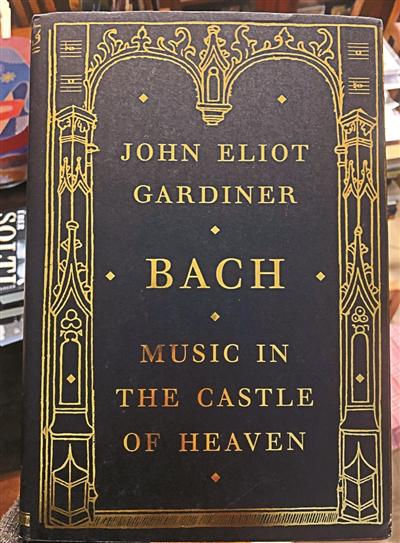

英国指挥家约翰·艾略特·加德纳在《天堂城堡中的音乐——巴赫传》的序言中指出:“一涉及词语,人们的注意力就会偏离形式,而投向意义和解读。”问题是,标题音乐与很多由“标题党”加上标题的音乐作品不同,前者的标题是指向特定意义的,而标题作为词语,能够提示、引领和界定意义的解读。

最典型的例证之一是斯美塔那的交响诗套曲《我的祖国》,尤其是脍炙人口的第二首《沃尔塔瓦河》,知晓其标题,领会作曲家本人写下的文字中所洋溢的与他的音乐浑然一体的盎然诗意和对祖国壮丽山川的赞美,会让音乐体验产生本质性的变化和升华:“在波希米亚森林深处,涌出两股清泉:一股温暖而滔滔不绝,另一股清凉而平缓安静,它们是沃尔塔瓦河的两个源头。两条溪水汇合一处,淙淙作响,熠熠闪光。经过波希米亚峡谷,它变成宽阔大河。穿过茂密树林,狩猎号角在远处吹响。它穿过绿草如茵的田野牧场,两岸传来乡村婚礼的舞曲歌唱……河水壮丽开阔地流向布拉格,流经古老名城维谢赫拉德……”

——在这样的音乐中,作为词语的标题和解说文字,未必让听者的注意力偏离形式,在敏感的、注意力集中的听众心中,词语甚至可以加强对形式的注意,比如乐曲开头以两支长笛交织的旋律所对应的从波希米亚森林深处涌出的两股清泉。

发布于:北京

举报成功