2025 年 3 月,北京特斯拉车主李女士在市区超级充电桩充电时发现,半小时费用高达 80 元,其中服务费 50 元、电费 30 元,服务费单价 1.36 元 / 度,远超电费单价 0.83 元 / 度。这一现象并非孤例,多地车主反映,充电桩服务费普遍存在 “倒挂” 电价的情况,引发行业对充电成本合理性的热议。

一、服务费 “倒挂” 电价成行业常态

1. 区域差异显著北京、上海等一线城市服务费普遍高于中西部地区。例如,北京二环附近特斯拉充电桩服务费达 1.94 元 / 度,而海口实行政府指导价,服务费上限仅 0.65 元 / 度。这种差异源于地方政策的分化:北京自 2020 年起实行市场调节价,企业可自主定价;海口、上海等地则通过政府指导价限制服务费。

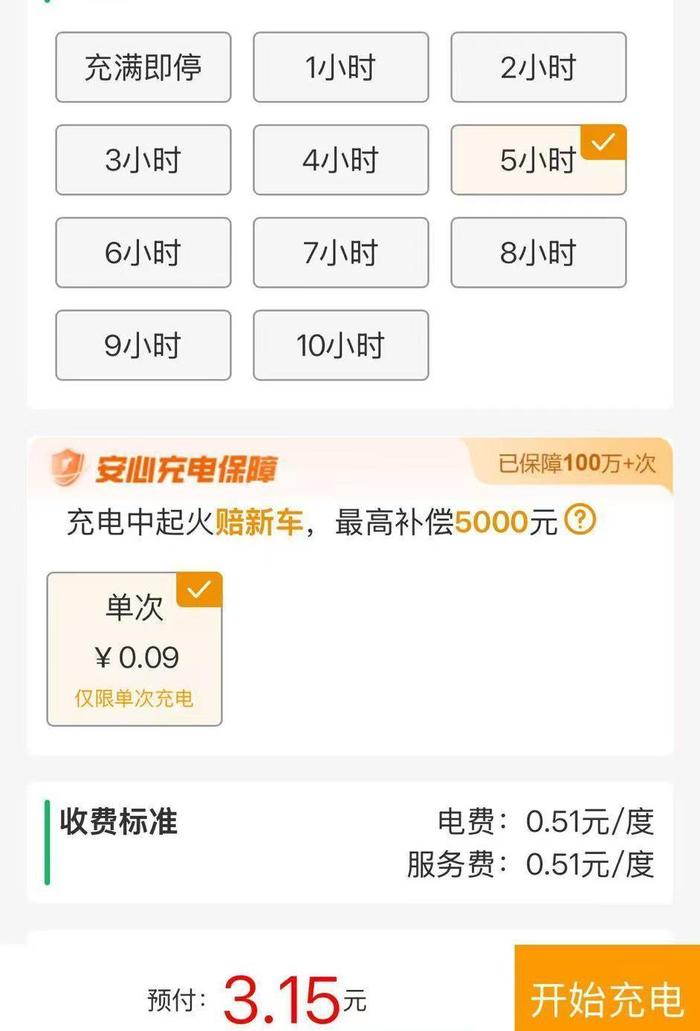

2. 运营成本推高服务费充电桩建设和维护成本高昂是核心原因。中金证券研报显示,建设 8 个 120kW 充电桩的场站综合成本达 1.3 元 / W,成本回收期长达 4.9 年。此外,场地租金、设备折旧、人工运维等费用进一步压缩利润空间。部分商圈充电桩因租金占运营成本的 30% 以上,被迫提高服务费转嫁压力。

3. 收费乱象加剧矛盾除服务费外,停车费、超时占位费等隐性成本屡遭诟病。北京某特来电充电桩除 1.2 元 / 度的电费外,还收取 0.8 元 / 度的服务费和 5 元 / 小时的停车费,总费用达 2 元 / 度。特斯拉的超时占位费更分两档:普通时段 3.2 元 / 分钟,高峰时段 6.4 元 / 分钟,即每小时最高 384 元。

二、网友热议:“充电刺客” 与 “合理成本” 的博弈

支持者认为:

- @新能源老司机:“充电桩建设需要巨额投资,服务费高点可以理解,但希望价格透明。”

- @快充达人:“商圈充电桩确实方便,多花点钱省时间。”

反对者质疑:

- @电车小白:“服务费比油费还贵,新能源车省钱优势荡然无存!”

- @维权车主:“超时占位费上不封顶,明显是变相牟利!”

行业专家指出,服务费争议本质是公共服务属性与市场盈利需求的冲突。盘古智库高级研究员江瀚表示:“充电桩需求矛盾突出,高成本使得投资难以持续,成本回收周期过长是行业痛点。”

三、政策与技术双管齐下破局

1. 政策规范收费行为国家发改委等部门 2024 年明确要求充电费用实行 “价费分离”,服务费需单独计价并公示。广东佛山等地倡议物业减免场地租金、延长运营协议期限,以摊薄成本。上海、广西柳州等地还对超时占位费设置上限,避免过度收费。

2. 技术迭代降低成本华为、比亚迪等企业推出兆瓦级超充技术,可实现 “充电 5 分钟续航 400 公里”,大幅提升充电桩利用率。构网式储能技术则通过微电网缓冲超充对电网的冲击,降低运营风险。

3. 市场竞争倒逼降价第三方运营商与车企自建网络的竞争加剧,部分企业开始探索 “低服务费 + 广告收入” 模式。例如,小桔充电通过 App 推送广告补贴服务费,部分站点服务费已降至 0.5 元 / 度。

四、未来趋势:平衡成本与体验

业内预计,随着超充技术普及和政策监管完善,服务费占比将逐步下降。国家能源局数据显示,2024 年全国充电桩数量同比增长 49.1%,市场竞争将进一步加剧。但短期内,车主仍需关注以下细节:

- 错峰充电:利用夜间低谷电价(如北京 0.3 元 / 度)降低成本。

- 对比平台:通过 “e 充电”“星星充电” 等 App 比价,选择性价比高的站点。

- 关注政策:2025 年 1 月起,全国充电桩需实现电量单独计量,避免 “打包收费”。

结语充电服务费 “倒挂” 电价的现象,既是行业发展初期的阵痛,也折射出新能源汽车产业链的深层矛盾。唯有通过政策引导、技术创新和市场竞争的多重驱动,才能实现充电成本与用户体验的平衡,让新能源车真正成为 “绿色省钱” 的出行选择。