作者 | 朋友给的小夭

编辑 | 四月/小筑

最近随着英雄联盟动画主题曲《孤勇者》的火爆,网络平台上出现了许多二创作品,连带着gùyong这个方言词也火了起来。

gù yong是北方方言,意思是像虫子一样蠕动,比如你妈嫌弃你赖床,就会说:“别在床上gù yong了,赶紧起来!”具体写法有很多种,只要音似即可,像“蛄蛹”“鼓涌”“顾涌”等。

曾经有段时间,用方言朗诵诗歌特别火,尤以东北话最为搞笑,比如普希金的《假如生活欺骗了你》,用东北话朗诵出来是这样的:

视频作者@许君聪↑

而这已经是两年前的视频了。

由此可见,或许方言梗才是最长盛不衰的流行语文化。

01

方言梗大流行

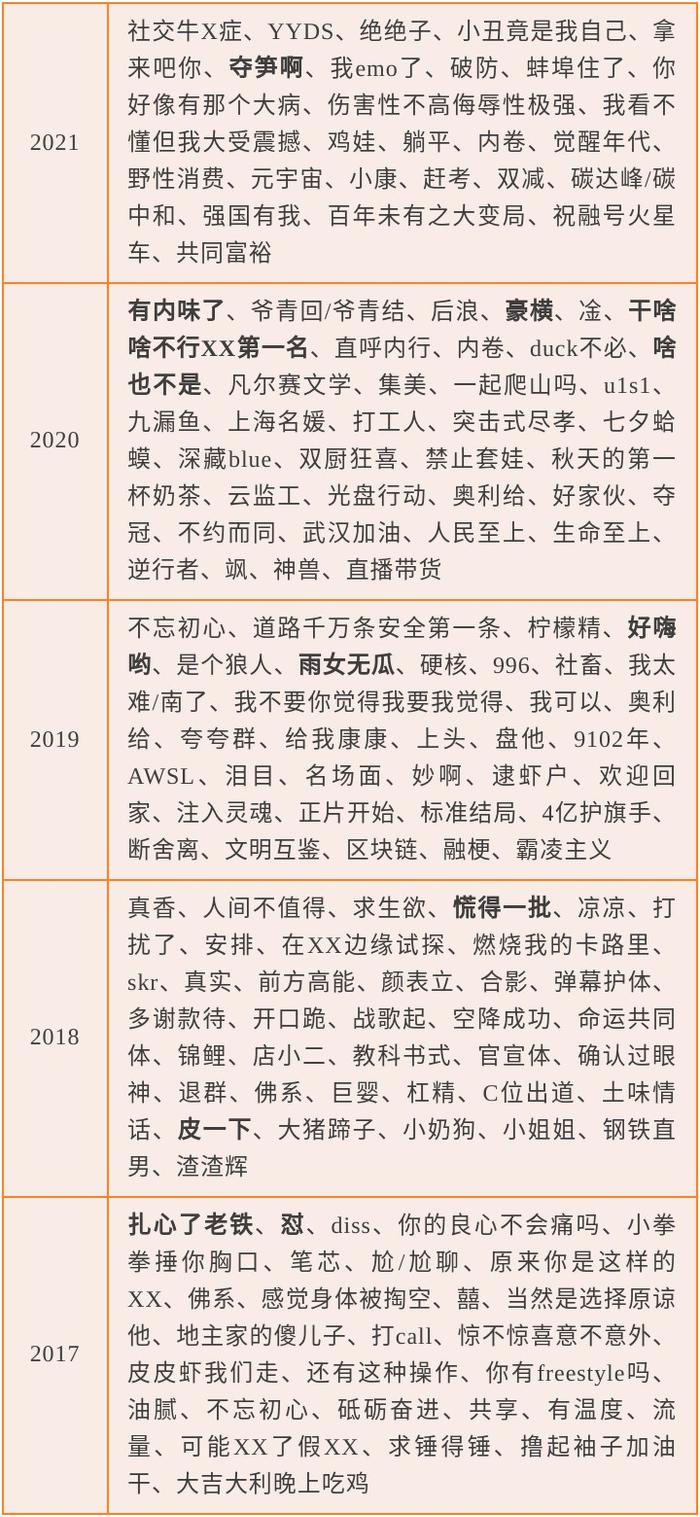

我们总结了国家语言资源监测与研究中心、《咬文嚼字》杂志、搜狗输入法、百度沸点、B站年度弹幕公布的近五年的年度流行语,发现每一年都有方言梗入选。

五大机构排重后的年度流行语汇总↑

“夺笋啊/夺笋呐”来自曾经大火的郭老师,“夺笋”是“多损”的谐音,但是在东北话里“多(duō)”要念作“夺(duó)”,为了突出这一方言读音,网友以别字代替,而“啊”“呐”这样的语气词也更让这个梗更方言化;

“有内味了”中的“内”其实就是“那”,在北方方言,尤其是北京话中常见;出自电视剧《新世界》中的“豪横”也是北京话,老舍的小说《四世同堂》中就有“豪横”一词——“他豪横了一生,难道,就真把以前的光荣一笔抹去,而甘心向敌人低头吗?”

2019年视频博主@多余和毛毛姐 用一段贵州话演绎的“城里人和我们蹦迪的不同”,成功让“好嗨哟”这一贵州方言火遍全国;

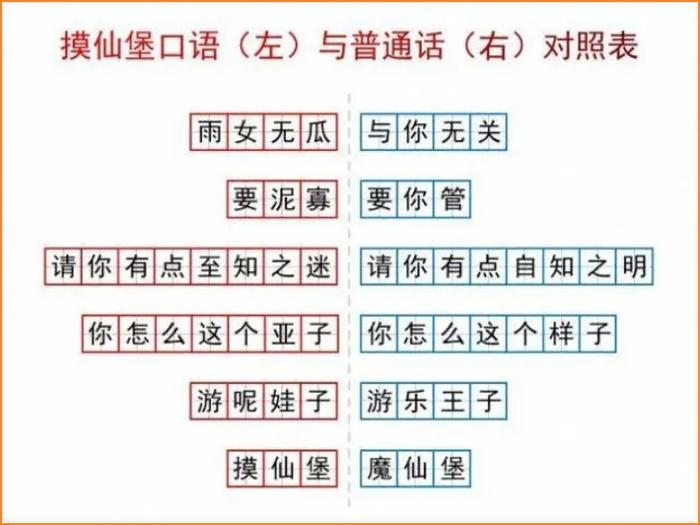

网友对童年神剧《巴啦啦小魔仙》的考古,诞生了以“雨女无瓜”为首的一系列“魔仙堡方言”:nl不分、平舌音翘舌音不分、前后鼻音不分......综合了很多南方地区方言的特点。这与“游乐王子”扮演者袁奇峰的成长经历有关,他出生于台湾,5岁到海南,9岁到广东,于是造就了他集大成的“魔仙堡”口音。

2018年世界杯梅西0进球,又失点,导致阿根廷1:1平冰岛,于是网友将梅西广告中躺在草坪上的一幕,做成了“我是梅西,慌得一批”表情包。在南京话中,“X得一逼”是固定句式,但“逼”这个词又不太文雅,遂将“慌得一逼”进行美化,就有了“慌得一批”。

时间再往前回溯,2016年因为春晚吉祥物火了的“猴赛雷”是广东话“好犀利”的谐音;“蓝瘦香菇”意思为“难受想哭”,是带有广西口音的塑普;等等。

2021年中青校媒做过一次面向全国900名高校学生的方言问卷调查,调查显示,最受欢迎的方言TOP3是东北话、四川话和广东话。当然,在互联网时代,无论哪里的方言,在合适的条件下都有可能成为流行语。而在网络普及之前,有强大生命力的方言也可以借其他助力成为“流行”。

02

跨越世纪的“穿透力”

在还不是“融梗”而是“造梗”的春晚时代,方言通过电视,在男女老少中间口耳相传。

1989年的《懒汉相亲》让山东方言进入人们视野,1990年的《超生游击队》更是让东北方言从此开始渗透进人们生活。

憨实有趣的山东方言和给力得劲儿的东北方言成为小品中的重要角色,两者相互成就,方言的独特魅力开始被人们发现。

山东方言中称“我”为“俺”,直到现在,一提起那句“俺叫魏淑芬”就能想到《懒汉相亲》这个小品;魏淑芬的口头禅“俺娘说了”至今仍在社交平台上被广泛使用。

小品《懒汉相亲》↑

进入90年代,一直到21世纪,以赵本山为代表的东北方言小品牢牢占据了春晚的一席之地,造梗无数。

小品《昨天今天明天》↑

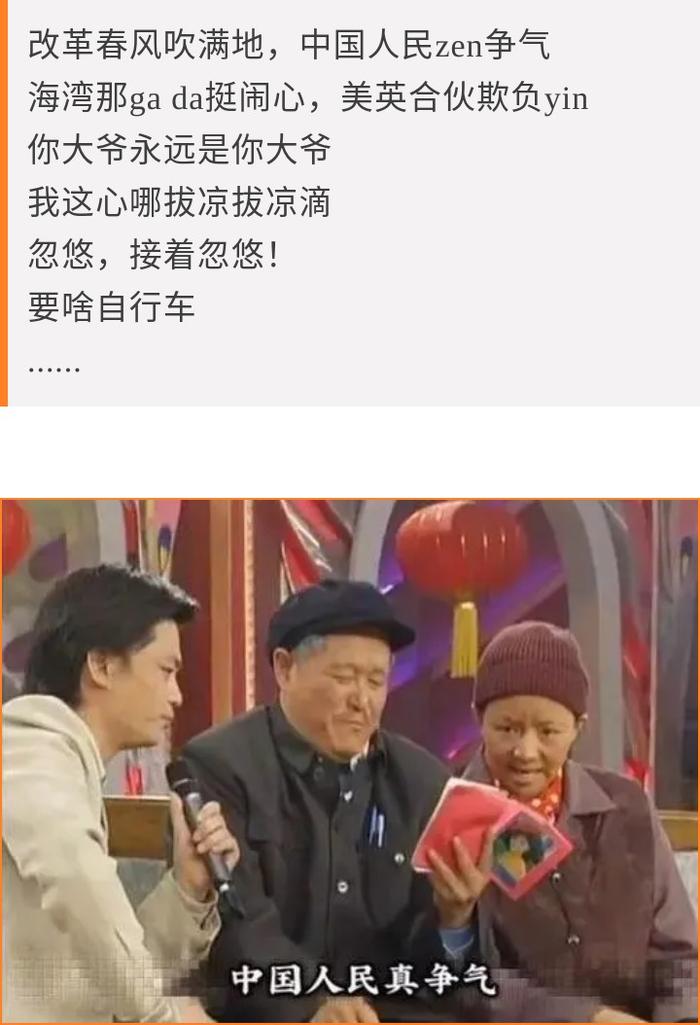

这些梗精准而有趣,已经成为人们必备的社交方言,比如说骗人,就经常脱口而出“忽悠”。B站UP主@UP-Sings 的鬼畜作品《念诗之王》中,赵本山小品金句与“改革春风吹满地”交叉洗脑,播放量已经有8700万,更是这些方言梗经久不衰的证明。

【春晚鬼畜】赵本山:我就是念诗之王!【改革春风吹满地】↑

很想对本山大叔说:这盛世,如你所愿!

除了以本山大叔为代表的东北方言小品,以赵丽蓉为代表的河北地方方言也很上头。

1988年春晚小品《急诊》,展示了赵丽蓉说的唐山话、游本昌带的粤语口音和王丽云说的普通话之间,方言文化的碰撞。再到后来《如此包装》《打工奇遇》这样的经典作品,“宫廷玉液酒,一百八一杯”伴随赵丽蓉的口音,成为大家耳熟能详的段子。

这些90年代的方言节目,已经成为那一代人的集体记忆。方言通过媒介用娱乐的方式在一定程度上消解了人们对方言“土”“落后”的刻板印象,这可以说是方言寻求大众认同的第一次努力。

尔后,随着方言电视节目、电视剧、电影、脱口秀、说唱等对方言的纳入,方言开始更广泛地活跃在大众面前,并且成为一种艺术表达形式,一种文化符号。

《武林外传》里,闫妮一口陕西腔,念叨着:“额错了,额真滴错了”;去年热播的《山海情》也让网友纷纷开始安利“一定要看方言版”,方言版才够味儿,让人看着“美滴很”;电影《秋菊打官司》,陕西方言配合画面,不仅还原了真实的生活场景,而且帮助塑造了一个个让人难以忘怀的人物形象,让经典台词“给个说法”深入人心。

作为语言艺术的脱口秀进入大众视线后,王建国、李雪琴操着东北方言释放着东北人的冷幽默;周奇墨“listen to bai bai”的天津方言式英文,不单是语言的变式,更是中西文化碰撞后的喜剧效果。

相声也融入了方言,青曲社苗阜、王声的《满腹经纶》“娘娘,风浪太大了!”让宝鸡方言来个精彩亮相。

就连说唱,方言也要插一腿。宝石Gem《野狼disco》在唱粤语+东北话,GAI的《华夏》在说中国风川渝方言rap。

方言一直活跃在我们的生活中,方言梗更是层出不穷,甚至有些还成了“经典”。那么问题来了,为啥方言梗能经久不衰?

03

独特性和多样性

方言被文艺作品吸收,在网络上成为流行,主要在于它的独特性和多样性,可以天然地成为一种“角色”,一种“修辞”,一种“态度”。

方言是一个地方民俗、习惯、文化和传统的积淀,也是乡土文化的符号。

东北方言大剌剌的腔调,与当地人性格的豪迈粗放相匹配;上海方言混杂了各地口音,甚至包括英语读音,这是不同人群互相交流的结果,因此上海话又叫“上海闲话”,体现了上海人性格中精打细算的缜密;陕西方言“短促紧凑、铿锵有力、爽直拙朴、保守厚道”,这种话语形式正切合于他们性格当中的执拗、厚道、求稳妥......

从语言本身角度而言,方言生动凝练、新鲜有趣,是它能流行的重要原因。

例如,北方方言中常见的“怼”字,本身是读四声duì,含义非常丰富:在网上使用时常作语言上的“怼”,就是反驳、批评、吐槽、调侃;但在河南方言里念第三声的时候,是动作上的“怼”,“怼死你”就是“打死你”,“开怼”就是“开始干某事”,类似于英语中的“do”。

东北方言的“忽悠”仅两个字就将“欺骗、揶揄、嘲弄”包含其中;“gù yong ”通过对一个动作的描述类比了人们“懒散、庸常”的生活状态,那种本知道该行动,但是还想再抵抗一下的形象。

从受众角度而言,方言梗的流行,与人们寻求文化认同有关。

经济快速发展以及发展不平衡的状况,引发了“乡音崇拜”,实质是通过方言以及方言娱乐的形式进行自我认同和追寻他人认同的过程,最终实现价值回归。

因此,无论是方言小品、方言影视剧还是方言歌曲,都是地域文化以及所属人寻求认同的尝试,它让同说一种方言的人增强了地域文化自信,汇聚到一起就是中国文化自信。

04

“方言梗”容易,“方言”难

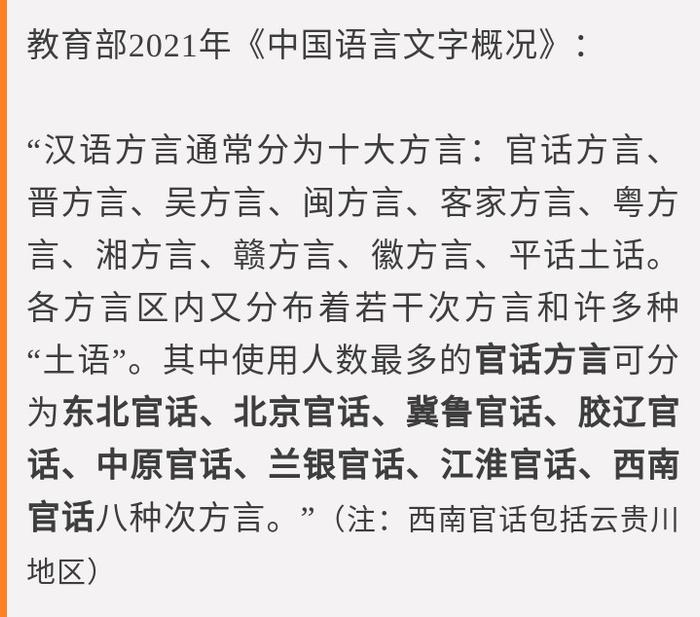

虽然现在方言梗已经成为网络流行文化的重要组成部分,但它真正火的地方,大抵还是官话方言区。

随着社会的迅速发展和分化,自然村落减少,使用方言的人群在快速递减,很多少数民族语言随着族人老龄化而迅速消亡。

澳大利亚研究团队分析了6511种仍在使用或已停止使用的语言后得出结论说,到本世纪末,1500种语言将不再被使用,这相当于每个月有一种语言消失。而我国幅员辽阔,有34个省级行政单位、56个民族,方言和民族语言众多,其消亡速度不容乐观。

这里面处境最惨的当属吴语区,有一亿人在说的吴语历史悠久,通行于上海、浙江、江苏南部、皖东南和赣东北边界,是世界上使用人口最多的非官方语言。但是在前几年,吴语就被联合国教科文组织认定为濒危方言。

另外,很多人对方言认知还存在误区——说方言,就是粗鄙、土气、没文化、不规范。诚然,在某些正式环境下,用普通话更方便沟通,但是,山西大学文学院教授乔全生说过:“方言不是土而是古,是古音留存,是文化积淀,更是不可恢复的历史记忆。”

随着方言梗的流行,更多的年轻人开始喜欢、运用方言。中青校媒的调查显示,超过80%的同学表示喜欢自己家乡的方言,76.2%的人会不自觉向身边人安利自己的家乡话。

方言梗可能是全媒体时代催生出来的一种保护方言的探索。希望我们在娱乐的同时,能有意识地保护我们的方言,喜欢自己的方言,乐于接受他人的方言,让乡愁有寄,乡音有续。

[1] 李伯聪.高科技时代的符号世界[M].天津:天津科学技术出版社.2001:142.

[2] 周怡帆. 全媒体视域下方言传播研究[D].山西大学.

[3] 崇衫.中国哪里的方言最魔性.公众号看鉴.2021-09-10.

[4] 李庆林.论汉字的媒介特性与汉语文化的新机遇—由麦克卢汉“声觉空间”理论引发的思考[J].现代传播.2018(12).

[5]罗希,程思,管诗彧.近八成Z世代愿为家乡方言代言[N].中国青年报.2021-02-08(08).

[6]王中中.雨女无瓜,最烫嘴的普通话.公众号新周刊.2019-06-24.

[7]刘霞.平均每个月消失一种,本世纪末1500种语言或不再使用.科技日报.2021-12-22

[8]中国语言文字概况(2021年版).中华人民共和国教育部.2021-08-27

发布于:北京

举报成功