2004 年 2 月,Facebook 创立;

2006 年 7 月,Twitter 上线;

2009 年 8 月,新浪微博开始内测;

2012 年 8 月,微信公众平台开放;

2016 年 9 月,抖音上线。

短短不到 20 年,我们的生活方式彻底被社交媒体改变。

✦Teamlab新媒体艺术展

有人 diss 社交媒体,觉得这是对人类注意力的争夺和消耗,抵制网红展览,因为消耗了大家的期待;

也有人觉得艺术家更应该借大势,充分使用不同的媒介传播、推广和营销个人品牌和作品。

社交媒体是新兴产物,但是名气、影响力这种东西却是古已有之。

社交的本质是人与人之间的链接,圈层的搭建和信息的变现。所以自古以来,名气都与艺术家作品的价值密切挂钩。

马塞尔·杜尚、萨尔瓦多·达利、安迪·沃霍尔都是善于宣传自己的公关能手。

✦马塞尔·杜尚

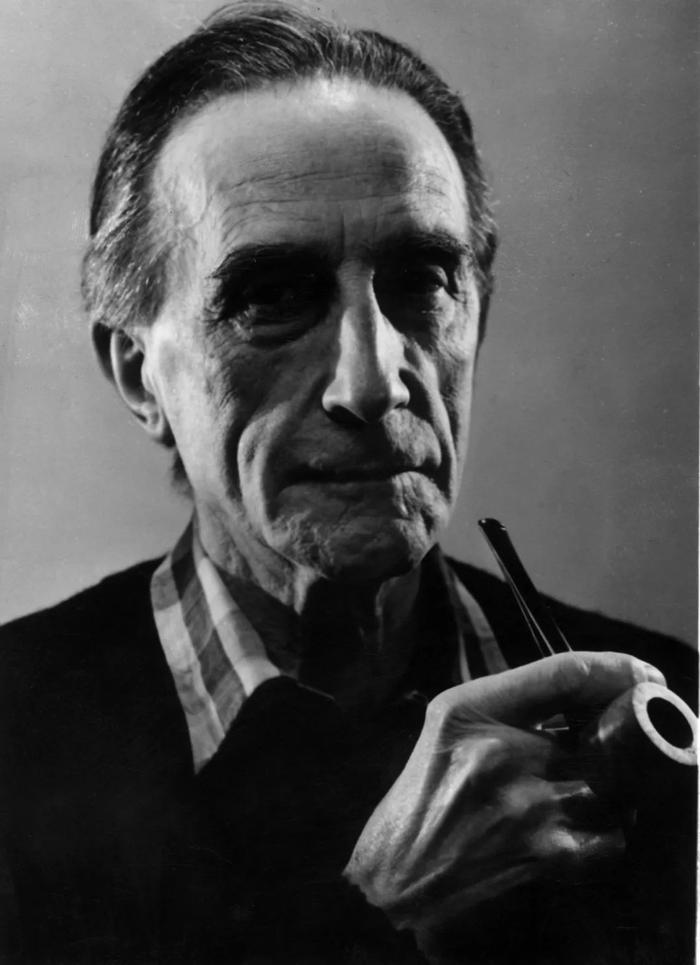

马塞尔·杜尚当初把小便池送进美术馆也相当于一次全网刷屏的热点事件,当然在当时的舆论环境里骂声可能居多。

✦ 马塞尔·杜尚《泉》

然而像杜尚这样的“黑红”也是“红”,只要关注度在,后续保持和热点人物的互动,继续生产内容,都能保持热度。

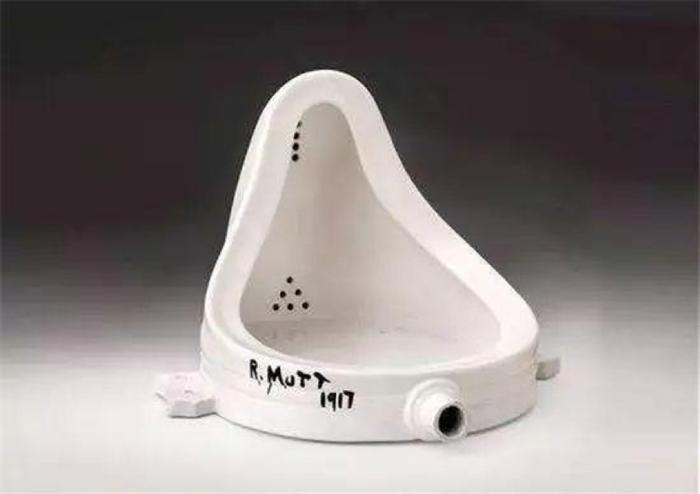

而“红”的代表萨尔瓦多·达利的作品用于苏打水,巧克力,白兰地酒等广告中,还制作了珍珠宝棒棒糖 Logo,甚至 1969 年的 “欧洲电视网歌曲大赛” Logo 也是他设计制作的。

✦珍宝珠logo由达利设计

安迪·沃霍尔更是深谙社交媒体精髓,从他的个人、他的作品、他的朋友圈,都是一场完美的网红表演。

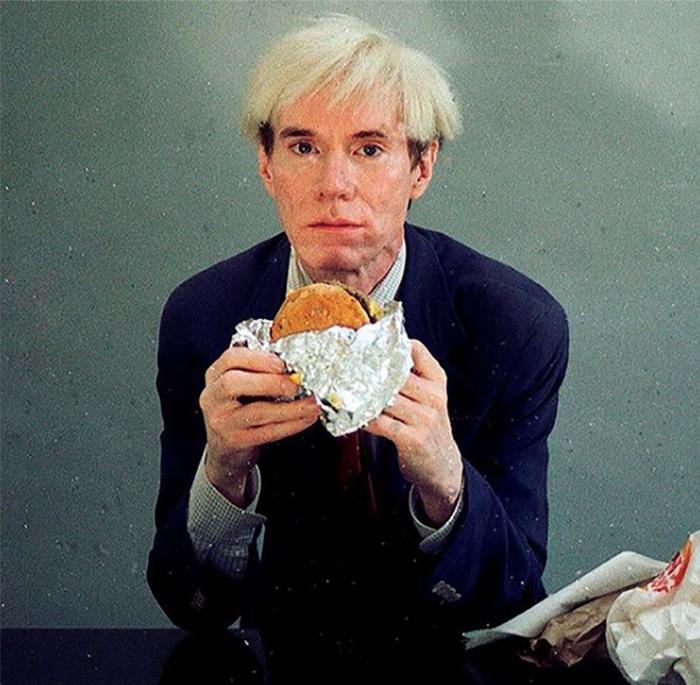

✦1981年安迪·沃霍尔吃汉堡的影片,可能是吃播的雏形

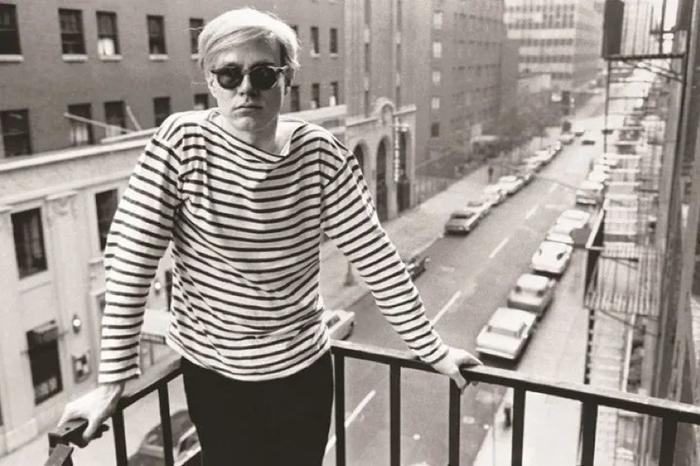

他很早明白,一旦进入名利场,你的衣服不只是衣服,而是最低成本形成个人形象和标签的工具。所以安迪·沃霍尔几十年都维持了同一个造型,常年的墨镜、银发与条纹衫。

✦ 冷知识:因为对自己形象不满意,所以安迪·沃霍尔接受过鼻整形手术

很多艺术家和企业家都喜欢这样,这也是很多社交媒体网红喜欢穿同一套衣服和戴同一个头套出镜的原因。

从心理学的角度讲,我们越常看到一个人,我们就越会喜欢 ta,当一件作品或者一种符号重复出现,大概率会一招鲜吃遍天。

✦“我爱洛杉矶。我爱好莱坞。它们很好看。每个人都是塑料,但是我爱塑料。我想变成塑料。” ——安迪·沃霍尔

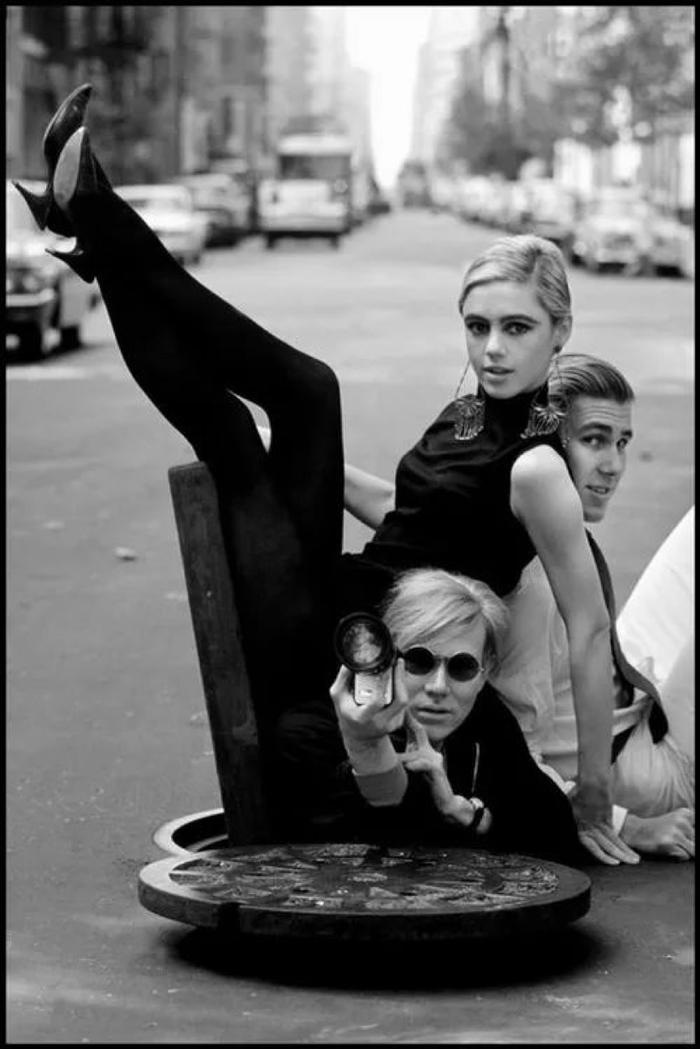

在安迪·沃霍尔位于纽约的“工厂”(The Factory)里,聚集着很多艺术家、作家、地下名人和电影明星,这其实就是最初的 MCN(Multi- Channel Network)机制。

✦安迪·沃霍尔与地下丝绒乐

安迪·沃霍尔自己的名气已经达到峰值,倒不如再继续培养一些小 kol,继续打造自己的圈层和社会影响力,他支持的地下丝绒乐队,“工厂女孩”伊迪·塞奇威克后来也成为流行史上留名的人物。

✦伊迪·塞奇威克与安迪·沃霍尔

真正进入互联网时代后,社交媒体极大冲击了我们的生活,所以出现了大量批判社交媒体的当代艺术作品,甚至把社交媒体平台当作作品的一部分。

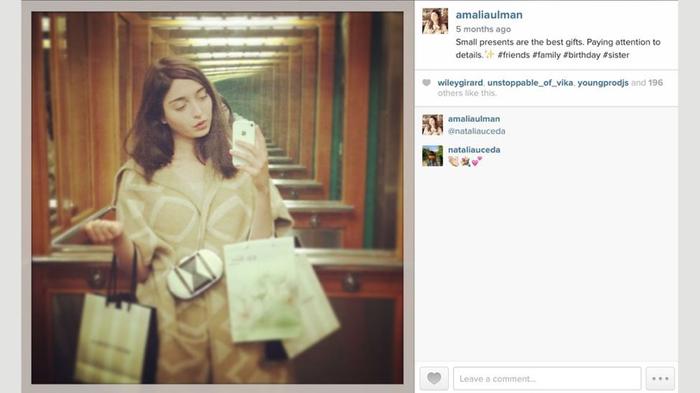

阿玛莉亚·乌尔曼(Amalia Ulman)就通过一种更依托平台的行为艺术来揭示网络社交媒体的虚伪。

✦ Amalia Ulman Instagram

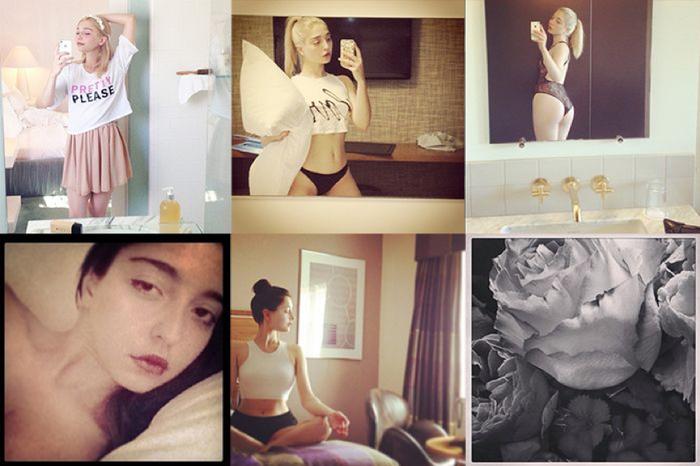

从 2014 年 4 月开始,乌尔曼在 Instagram 开始以“生活博主”的身份在爆火。大家见证她搬到纽约,分手,吸毒,隆胸,自残,道歉,康复,找到新男友开启新生活等等等等。

✦Amalia Ulman更新社交媒体期间的博文

2014 年 9 月 14 日,她贴出一张黑白的玫瑰照片,宣告这一切其实只是一场精心策划的行为艺术表演。

一切都是虚构的,在社交媒体上,Amalia Ulman 的经历、国籍、发色都是虚构的,这场行为艺术最终被命名为《卓越与完美》(Excellences & Perfections)。

✦ Amalia Ulman Instagram

回想这场将近 10 年前的行为艺术,是否像极了现在网红直播间里的剧本?

所以当如今我们看到主播和运营吵架要把价格打下来时,尽管观众知道是假的,但是彼此依然心照不宣的完成了一场社交媒体时代的表演。

社交媒体时代,粉丝数是名气最为直观的可视化,通过花钱来买热搜、买人气也早已成为人尽皆知的潜规则,于是刷数据公司迎来了春天。

✦ 新媒体时代下的数据维护公司

对于这种现象,比利时艺术家德里斯·德普特通过他的作品《流量售货机》进行了巧妙的调侃。

他在这台自动售货机里放满了刮奖票,只要花一欧元买一张,就有可能为自己的 Instagram 或推特账号赢得 25,000 个假粉丝的大奖。隐喻着流量、关注和大众精神生活的商品化。

✦德里斯·德普特《流量售货机》

但是对于社交媒体的批判大潮仅仅维持了很短几年。进入疫情时代后,发展社交媒体似乎成为了全球几乎所有艺术家的共识。

前有辛迪·舍曼、村上隆通过 instagram 积累了大量粉丝,到了今年,蔡国强、达明安·赫斯特等人也相继入驻抖音、小红书平台,这的确让我们感觉离全球顶级的当代艺术更进一步。

✦村上隆ins

除了展示作品之外,之前一直非常神秘的艺术家们也开始分享日常生活,在社交媒体上接起了地气。

✦达明安·赫斯特在小红书上提问,“他的狗子和杰夫·昆斯(美国著名当代艺术家)的小象雕塑哪个更可爱?”

再到基于粉丝经济和社区运营的 NFT(非同质化代币)的诞生,每个艺术家似乎都在尝试着往社交平台冲一冲,当一次网红。

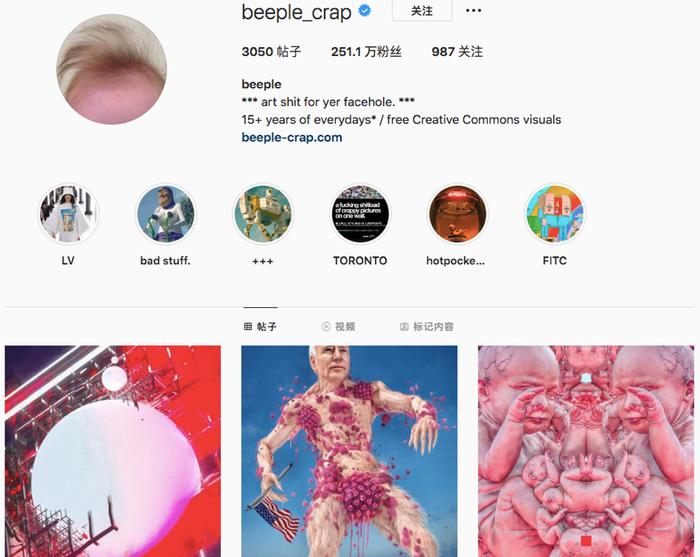

✦数字艺术家Beeple,把自己ins上日更的5000张作品做成了一张NFT,以7000万美元的价格在佳士得成交。

而年轻一代尚未成名的艺术家和艺术生们,早已习惯了社交媒体的力量。

他们拥抱粉丝数、收藏和点赞,也许科技并不能复制人真正与艺术作品面对面的体验,但却可以成为艺术家们放大自己作品影响力的杠杆。

✦ 因黑色幽默走红与社交媒体的西班牙艺术家霍安·科内拉(Joan Cornella)

凭借拍变装视频走红的的抖音博主“垫底辣孩”就是一位就读于深圳大学的艺术生,靠着一句 “如何成为一个国际超模,今天我们要拍的是.......” ,在短时间内他爆涨了 500 多万粉。

虽然很多人认为变装视频不足以称之为艺术,但是也别忘了曾经的变装女王辛迪·舍曼。

✦辛迪·舍曼的instagram

凯文· 凯利有个 1000 个铁杆粉丝理论:创作者,如艺术家、音乐家、摄影师、工匠、演员、动画师、设计师、视频制作者,只需拥有 1000 名铁杆粉丝就可以足够养活自己。

对于青年艺术家来说,靠作品赚钱,也有钱租大工作室,搞点自己想做的制作,已经是社交媒体给予生活的极大赋能。

✦曾经因为更改北京百子湾一条街道的名字而被大家熟知的“网红艺术家”葛宇路

对于过去的艺术家,作品的变现需要经历漫长的等待,好的艺术作品如果没有被包装与解读,无法得到展览、市场的认可,就只能被束之高阁。

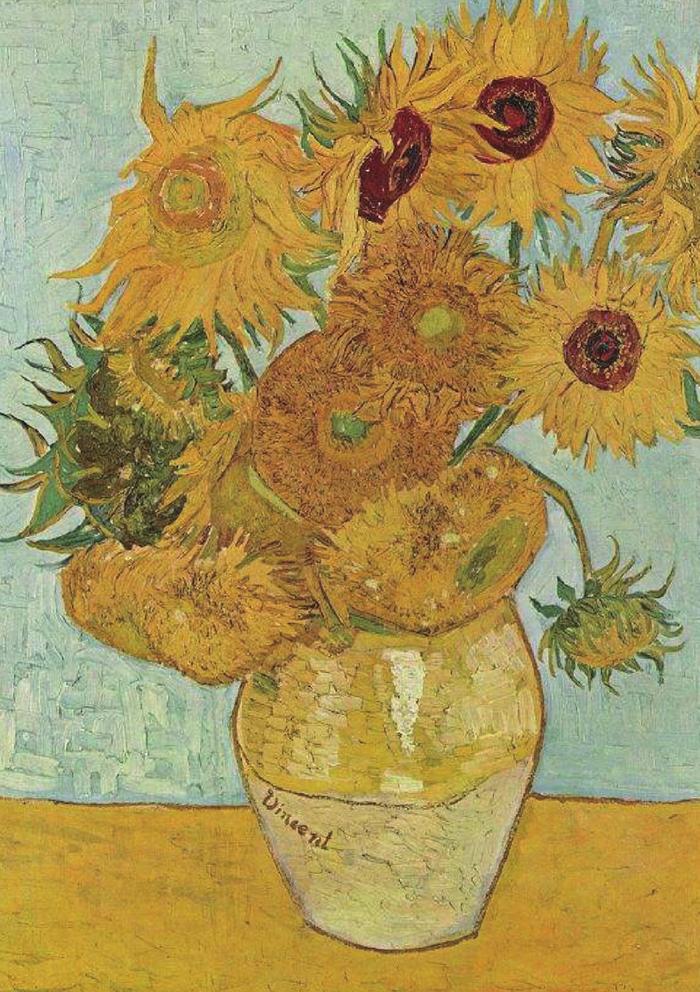

✦梵高《向日葵》直到梵高去世后,他才逐渐被人关注

但在互联网时代,社交媒体无疑成为了艺术家宣传自己最好的手段之一,以社交媒体为媒介,让作品和个人价值得到更多讨论与传播。

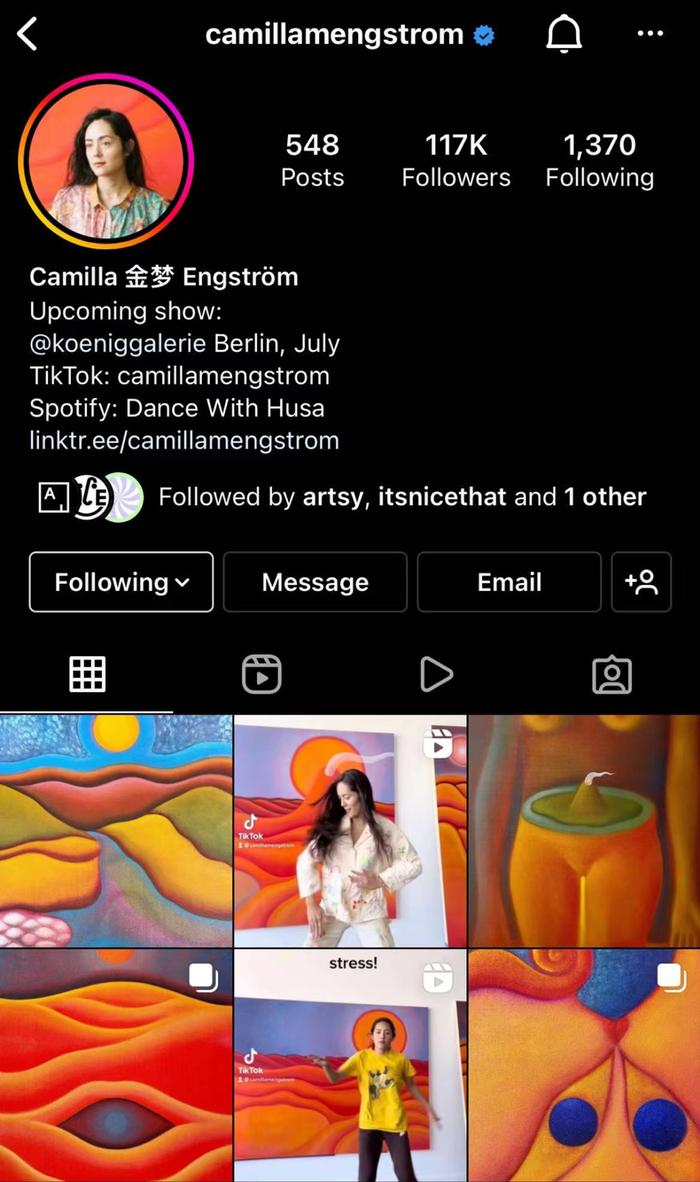

✦艺术家Camilla 靠自己的穿搭在ins上吸粉10w+,也受到了藏家和画廊的认可

对于艺术家来说,社交媒体可以是批判对象,也可以是借力工具。

对于艺术品来说,社交媒体可以快速拉近彼此距离,但也会让艺术真正的价值传播遭遇困境。

✦潮流艺术家KAWS

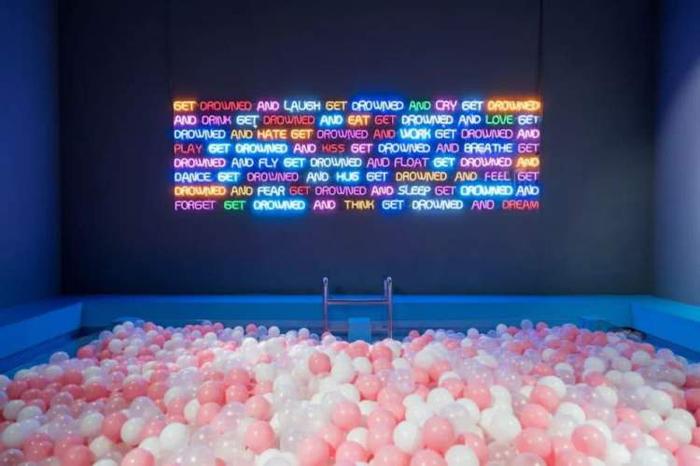

千篇一律的粉色墙面、霓虹灯、镜面,投影、VR,看了一百个像是看了同一个。

从美术馆的网红化到城市精神的网红化,我们发现拍下一模一样的朋友圈打卡图时,艺术品最初想传递的精神似乎已经在无数张照片里消耗殆尽。

精神的滋养与哲学的反思,都是当代艺术的重要课题,艺术是时代的产物,但艺术家们更多时候也和时代热潮保持距离,做出审视。

社交媒体的出现确实为艺术提供了大的流量和渠道,但是刻意讨好平台和算法,有门槛的内容如何争取流量,依旧是目前社交媒体创作者无法解决的难题。

接受社交媒体从无到有,我们花了十年,也许未来我们要花更多的时间适应这种生活,并且演化出新的形态。

发布于:上海

举报成功