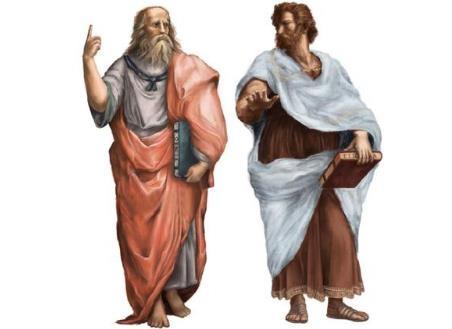

古希腊时期的哲学家们之间盛行着辩论之风,同伴或师生之间为了一个观点反复辩论,有时候甚至争论的面红耳赤,但是这种争论并没有影响他们之间的融洽关系,比如亚里士多德多次赞美自己的老师柏拉图,然而,到了追求知识和真理的时,亚里士多德表现出令人钦佩的勇气:他不盲从权威和传统,从不掩饰自己与他人不同的观点,不留情面地批评自己的恩师柏拉图的错误。

亚里士多德自然招到周围人的批评:亚里士多德背叛了自己的老师柏拉图,亚里士多德对此回敬了一句响彻历史长河的那句名言:

“吾爱吾师,吾更爱真理!”

因为在亚里士多德看来,追求知识与真理和尊重老师这两者之间并不矛盾,即一码归一码。亚里士多德的做法在今天的中国人看来简直是不敢想象的,因为在中国“对事不对人”一直是非常稀缺的宝贵品质,试想今天,如果哪个大学生敢和自己的老师为了某个观点进行毫不留情的辩论,除非这个学生不想混了,或者不想毕业了……

而亚里士多德与他的老师柏拉图的一个分歧,在于“殊相”与“共相”的争辩。柏拉图认为世间的一切皆为理念界的摹本,只有理念界才是真实的。

因为柏拉图认为“殊相”的,也就是作为个体存在的事物,都是短暂的,变动的,就像“每个人”的生命,会随着生老病死而消逝,但是“人”这个概念,也就是“共相”却是永恒的、实体的。

亚里士多德认为,“共相”指的是一切普通名词,例如动物、书、人等等,只要对它进行分析,就会发现这种共相并无客观实体可言,所有一切只是一主观观念而已,并不是实物,而是“名称”。

也因此亚里士多德认为,只存在一个个的人,一颗颗的树,而不存在普遍的“人”、普遍的“树”这些共相的实体。共相只存在人的思维之中,将一个个的物体中抽出相同特质,造成共相的观念,因此这些共相绝不是世界上的实物,也离不开人的主观而能独立存在的实体。也因此我们可以粗糙的将柏拉图与亚里士多德划分为理想型与现实型的两派思想,柏拉图重视概念,而亚里士多德重视现实。

柏拉图思想强调主观的思想,也因此被后世称为唯心主义;亚理士多德则摆荡在唯心与唯物之间,他的转变已使思想史跨开一大步,但仍不可抹杀苏格拉底与柏拉图的功劳。

苏格拉底要人仔细辨别每个字的定义;柏拉图则是说要弄清楚每个观念的意义。而这个辨明的动作,就是亚里士多德的《理则学》基础,也就是说,在进行理则学的逻辑论证之前,必须先把实物或名词的定义弄清楚。

亚里士多德的定义方式有两个步骤:

将某物归纳在与自身有相同属性的团体与类种中。 如:树是植物。将某物所不同于同一门类的特性指出来。如:树与其他植物的不同,在于树有较为粗厚的枝干。

当然,在这样的分析后,就能展开越来越多的分类,然而若是往前追探的话,例如植物的定义→生物的定义→物的定义→...

最终将导引到不可解答的存有本体其本源究竟是什么?这也是为什么亚里士多德并没有摆脱唯心主义的部份,也是为什么柏拉图思想会区分出理念界与现实界的原因之一,这是为了试图使自己的思想统一在一体性的理念下,并试图解答最终宇宙起源而提出的观点。

发布于:广东

举报成功