2018年音乐剧《近乎正常》中文版与大家初次见面,

看过的观众无一不在感慨这部剧的情感魅力。对何何来说:

5年后,大家心境变化后再次在剧院中看到这部音乐剧时,又会有怎么的感受?

今天这篇推文,我们邀请了何何来为我们讲述,2023年《近乎正常》五周年版,在她的看来又有什么不同之处呢?

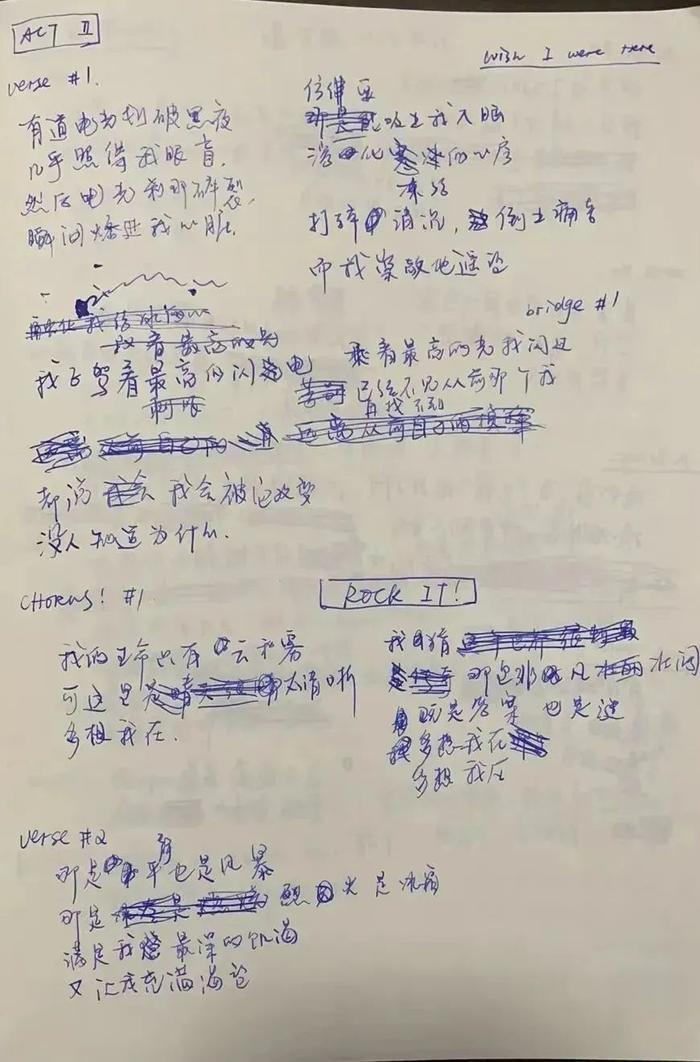

作为剧本总监,在何何眼中:“我希望通过这份工作做的事情,就是让大家更加熟悉这些来自西方的经典音乐剧,然后让这些经典音乐剧能够以最接近它本来面目的面貌,展现在中国的舞台上。”

2021年的时候,何何是这么说的,“从个人的角度去说,《近乎正常》是一部关乎内心的剧,它让每个人去审视自己的内心,观察自己是否被外界的纷扰所裹挟,是否忽略了身边潜在的许多‘也许’。《近乎正常》里,戴安娜在压抑中选择了去‘选择’。我想,这也是我们所有人在这个年头应该去做的事情。”

(2021年音乐剧《近乎正常》剧照)

(2021年音乐剧《近乎正常》剧照)关于2023年《近乎正常》五周年版,我们也有不少问题想听听何何的解答,就让我们直接进入正题吧。

01

在您第一次翻译《近乎正常》(2018)时,您最开始的考虑是什么?而这次对剧本和曲目的再次译配中你更在意的是哪些呢?

译配的目的一直就是把文本的含义、语气、修辞等组成部分尽可能全面忠实地表达出来。在这个场合就是把原文遣词造句流畅、词曲紧密结合、表意清晰和手法巧妙的特点给它转译到中文语境中去。这次并没有做再度译配,而是修订。修订主要针对几个方面:一个是错译、漏译、不准确翻译的修正;一个是词曲配合无法做到顺畅舒适的地方的调整;一个是针对中文语境进行的角色措辞、语句、语气的再度考量。

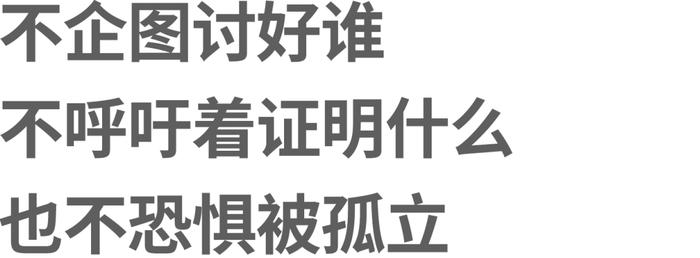

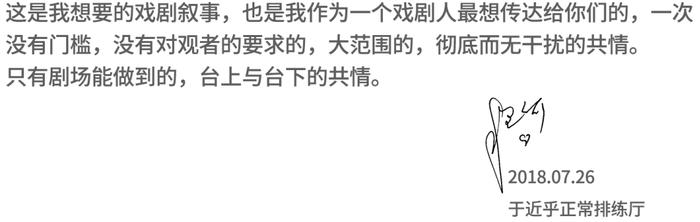

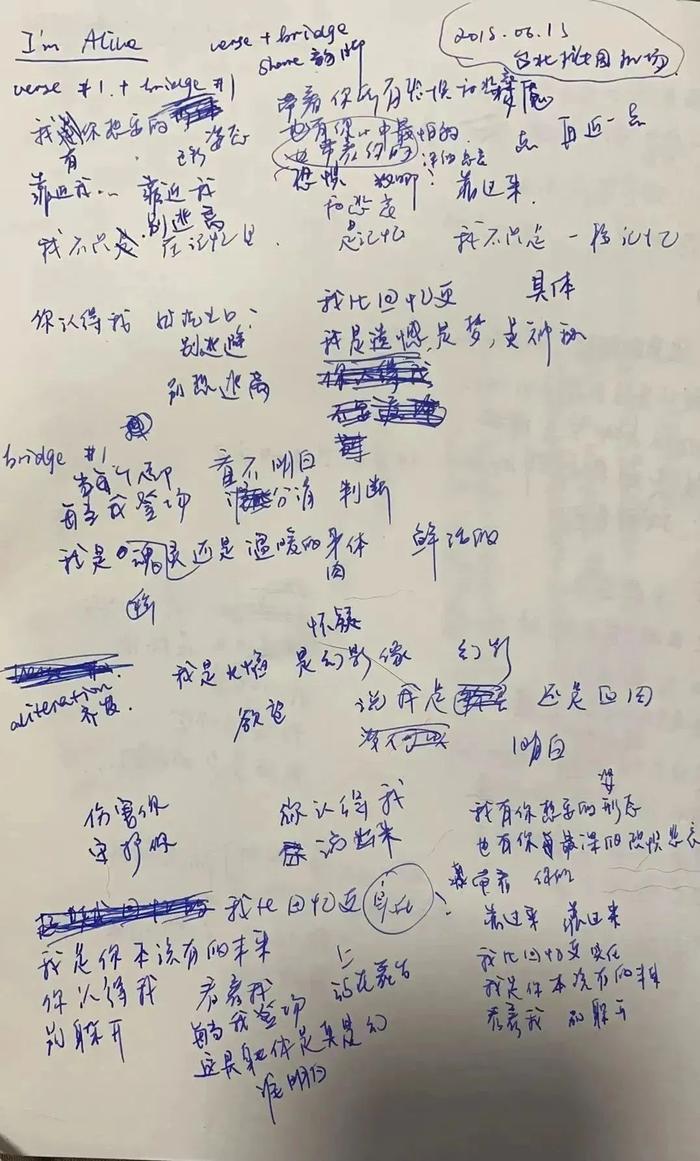

何何手译笔记

02

不同于经典年代戏,比如老堂,本身的剧作用词离观众就有一定距离,所以翻译后易懂又能感受到美感,观众就会马上get到译配之美/重要。《近乎正常》作为美国中产阶级的现代戏,口语化的表达,译配上要如何让中国观众易懂,且觉得没有跨文化背景障碍呢?(比如一开始一些比较直白的台词,中国文化可能就不会那么说出来)

《近乎正常》我们这版制作中剧情背景其实仍然处在美国,一定的文化差异的产生是必然的。这些我个人认为在翻译中不应该回避,也不应该为了适应文化背景而强行妥协。比如开头这些比较直白的台词,其实不仅是美国文化使然,也是角色性格造就的,甚至有一些直白到美国观众听着都会产生不适感。这一不适感恰恰就是角色在观众心中产生的第一印象。如果为了回避文化差异而将这些回避掉,这个第一印象以及随之而来的角色形象在观众心中的发展就流失了。我们在转译的过程中需要适应观众所要做的事情,是保证词句的口语化和将角色语气找到日常生活中合适的对应,以使得这些特性能够在中文语言中以明显和可理解的方式展现出来。

这一点也是希望观众对译者给予一定的信任,在发现不适感的时候,有时也许不是译者在翻译的时候的失误,而是作者故意为之。当然,如果真的是译者的失误,也欢迎指出。

03

在《近乎正常》这个故事中,您是如何用文字来表达这些强烈而特殊的情感?

其实这一点原文做得很好,在歌词中用相似句式的堆叠,大量的隐喻、排比和借喻等修辞的运用。只要把它正确地转入中文就基本能达成它的表达。例如《我想念群山》这首直抒胸臆的女主角独唱,原文借用“山”的意象,虚实交错间讲明情绪起伏带来的“生活”(life)的真实感,与现在死气沉沉的药物后的大脑状况做对比。歌曲采取近AABA曲式,歌词前两段用相同的句式渲染“山”代表的痛楚而真实的情绪,B段话锋一转运用对比的手法将前后生活的落差进行描述,而A段的复现与加强再次回归让观众体会到自由与活着的可贵。这样的文本本身结构严谨,层层递进,富有表现力,配合旋律的一唱三叹与转折复现,具备极强的感染力。只要能维护好这个文本本身的特色,做好词曲配合,相信这个感染力能够在中文文本中再现出来。

一起来听听吧,感受一下何何所说的AABA曲式

04

您是怎么看待“有很多方法好好活着,不一定非要快乐”这句话的呢?

其实这是这个剧中戴安娜这条线的主旨,也是她所想表现的一种生活方式的核心。有时候“快乐”和“正常”一样可能是大众定义的标准,而在追求这种“快乐”的时候——对病人来说可能是吃药、电疗、住院……——可能会因为这些手段带来的种种不便丧失掉“活着”的感受。而这时候,这个主体就面临着人造的“快乐”与天然而不一定快乐的那种“活着”之间的抉择。选择任意一方都可能有失也有得,而只有真正经历过,感受过,才可以做出适合自己的选择。戴安娜选择了不受约束,不被逼迫,但可能发病的一种有代价的自由,而我们每个人同样也有选择的权利。

05

五周年版的《近乎正常》,您觉得观众们可以有什么新期待?

随着百老汇原版舞美的加入和中方导演对排演的进一步细化,戏剧信息应该可以得到更进一步的保留和更精确的传递。卡司经过了之前轮次的排演,在新一轮应该也能对角色有更深刻的理解。一部剧目同一批人的新一轮排演通常是一次检视过往和更新呈现的过程,相信大家可以看到我们整个团队带来的更深刻更清晰也更直击人心的演绎。

(2021年音乐剧《近乎正常》剧照)

(2021年音乐剧《近乎正常》剧照)06

在译配时,最大的挑战是什么?您在翻译时有没有什么有意思的小插曲可以给大家分享的?

原文角色的特点非常鲜明,且有坚实的现实基础。我之前做的大部分剧目都偏向浪漫主义,没有那么深刻的现实基调,怎么将他们的语气翻译得真实可信,而又保留音乐剧歌曲部分独有的间离性(整齐的音韵,大量的修辞,高度精炼的语言),是这部剧目翻译最大的难点。

比较有意思的事情是,翻译这部剧的时候是疫情前,我经常为了观剧而在各地旅行。(原作者其实也有这个习惯,《我想念群山》就是在洛杉矶机场看着群山写出来的。)有一次我在台北桃园机场出关转机,在麦当劳坐着吃东西的时候看到一个阿姨嘴里一直在念念有词,好像在跟谁唠叨,时而愤怒时而恳切,但并没有人跟她说话,耳朵里也没有耳机。而麦当劳收餐的阿姨经常看到哪桌剩了薯条和鸡块,就端过去给她吃。感觉像是一个精神有点问题的流浪汉。当时就浮想联翩,她念念有词的对象是不是也是一个对她很重要的人,是不是也有什么关于失去或者分离的故事。当时就拿出草稿本,在麦当劳的桌子上开始译I'm Alive的歌词,一口气译了两段。

07

请问在您看来,五周年版《近乎正常》的主题应当是什么样的?请您给2023年的《近乎正常》一段简短的寄语。

承续,重生,以及选择。

承续《近乎正常》在中国五年来带来的感动与感触。

疫情后五周年版的浴火重生,恰如经历与理解精神疾病后的重生。

愿这部剧,能够帮助大家学会做出属于自己的人生选择。

08

简单的是家庭,而复杂的是人物之间的情感关系。请用一句话来形容您与音乐剧《近乎正常》中文版的关系。

生命的一部分。

听完收获颇丰!原来有时“直白到可能有些令人不适”的翻译恰恰是角色需要,听了何何的回答,你怎么看?有没有对哪句印象深刻的台词,产生不同理解了呢?

快买好票冲入剧场一探究竟吧!

故事发生在一个看似美满的四口之家:美丽贤惠的母亲,体贴可靠的父亲,聪慧的学霸女儿,和朝气蓬勃的帅气儿子。

但只有他们自己知道,整个家庭摇摇欲坠——

终于,在儿子18岁生日那天,无法忽视的矛盾和扭曲的情感关系,在强烈的摇滚乐中爆发......

发布于:北京

举报成功