都江堰市位于成都西,史书记载建于秦昭王时期,到了今天距今有二千多年的建城史了,它有世界文化遗产、世界自然遗产、世界灌溉工程三大世界桂冠,不少文人墨客留下了足迹,它的文物遗存也是非常丰富。日前,笔者走近都江堰市,欲探这座城市的文物,一了解真令人大开眼界,以为与敦煌的莫高窟不相伯仲。

和尚棺椁惊现白蛇传戏剧,治水碑竟载守堰管理体制

“你看这个石棺,它上面的画多么栩栩如生,他讲述的是白蛇传的故事,场景有开药铺、法海去抓白蛇等,包含了白蛇传戏剧的经典片段,你想,一个出家人,这么喜欢世俗的文化,不好解释……”笔者看到石棺墓圈上的画活灵活现,都江堰市文物保护和历史研究中心主任潘永固面对这个文物,至今百思不得其解。

(都江堰市崇义镇团林寺和尚墓圈“白蛇传”戏曲选段石刻局部 付三云 摄)

棺椁外雕刻已数见不鲜,许多王侯将相的棺椁,常雕龙刻凤,但是都江堰这个棺椁主人的身份很特殊,他是一个出家人,佛家要求六根清净,他却喜欢世俗文化,似与佛家提倡的修为相悖,雕刻白蛇传戏剧与他的身份不符,这也难怪不引发人的遐思。

一个出家人为什么要将白蛇传戏剧带进坟墓里?在众多佛门弟子眼中,他用这样的一个棺椁埋葬自己,又会引发佛门弟子怎样激烈的讨论?在棺椁主人身份还没有揭开之时,他的故事就是一个深深的谜,而这样特别的和尚棺椁,在都江堰尚属第一,在全国也或许属第一。

顺着潘永固的引导,笔者又看到了一块断裂的石碑。“这是东汉时期的,如果出土的石碑没有断裂,它必将属于国家一级文物,我们实在痛惜得不得了呀!眼前的这一块属于复制品,你看三百字的长文碑,较为细致的记录了都江堰是如何管理治水,设置了何种机构和施行了何种体制。”

史书曾记载,诸葛亮安排专人守护都江堰,官员称‘守堰官’,但是故事仅限典籍之中,而此次治水碑的发掘,则以实物证明了都江堰设立了守堰机构,制定了守堰规则和管理制度,并且用详细的文字,能够再现当年守堰的场景。

道因法师为玄奘译经顾问,栖居灵岩寺或留石刻藏经

清顺治十八年(公元1661)灌县(今四川都江堰)首任知县马玑,以灌县名胜写下流传至今的五言律诗《灌阳十景》盛赞“十景”之一的“灵岩灯火(灵岩圣灯)”和“洞口生风(黑风洞)”。此两景致均在都江堰灵岩寺,后几经废修,现存殿宇多为清代以后的建筑。抗战时期,一群避难的文化名人纷纷来此,那时灵岩山不仅住有和尚,还住了一批文化人,包括冯友兰、钱穆等学界大师。

(都江堰市灵岩寺喜雨坊 付三云 摄)

据都江堰文物保护和历史研究中心傅浩介绍:都江堰灵岩寺始建不详年代,但据相关考证至晚建于唐初,据现存陕西碑林博物馆唐龙朔三年(公元663年)镌刻的《大唐故翻经大德益州多宝寺道因法师碑》所载,道因法师曾在此栖居并主持于寺北岩山,刻石书经,留下了灵岩山有上下藏经洞的古老传说。道因法师,隋中期出家为僧,他先是在益州(今成都)多宝寺讲经,后应邀前往长安大慈恩寺,参与玄奘法师主持的译经活动。”

“光绪年间,一次雨水的冲刷,造成了岩石崩裂,并隐现一个暗洞。民国二十年(公元1931年),邑人蒲春蔚在原址清理出大量唐代佛教典籍石刻经板,收录于其所著《灌州金石录》中。上世纪九十年代,一次偶然机会,在灵岩寺北陡峭山崖间发现一砖砌地窖,内有大量唐代佛教典籍的石刻经板,但由于水蚀严重无法揭取,故采取必要的拍照、摄像等资料采集后进行了回填保护。”傅 浩又讲道:“至此,古已有之的上下藏经洞的传说是确实可信的,这也从另一侧面佐证了道因法师曾主持灵岩寺并刻石经的传说。”

笔者看到,都江堰市文物保护和历史研究中心展览馆内,尚存的8架一块块破碎的佛经石刻镶嵌起来的经架,上面镌刻的楷书文字兼具唐初四大家的风韵。由于该藏馆升级改造,目前暂未向市民开放。据相关负责人透露,因为展示文物的视频制片没有完,预计到5月份将向市民开放。

陆游用的省油灯有了眉目,传说十八堆窑发现十七堆

在都江堰还有一宝,便是玉堂窑址。邛窑名震天下,但是都江堰的玉堂窑却鲜有人知。作为四川邛窑系的重要组成部分,它的胎质与釉色跟邛崃十方堂窑十分相似。已探明的窑炉多以斜坡式龙窑,敞烧为主,出产青瓷、白瓷,出土物品则以生活用具、文房用品等为主,是唐宋时期四川青瓷窑系的重要组成部分。

玉堂窑里发现的文物还有一个精品,叫做省油灯。大诗人陆游所撰《老字庵笔记》曾这样描述它“书灯勿用铜盏,惟瓷盏最省油。蜀中有夹瓷盏,注水于盏唇窍中,可省油之半”,陆游曾经钟爱的省油灯在都江堰被发现了,陆游为南宋人,说明在宋朝,玉堂窑也应是四川的一个重要瓷器生产地。

据傅浩介绍:“都江堰的玉堂窑址,当地素有‘上九堆、下九堆’的传说,经四川省、成都市文物考古研究部门联合都江堰市文物部门的历次考古调查试掘,现共计发现了17堆窑包,瓷器及残片非常丰富,未来不排除发现第18个窑包的可能。”

一只鸟儿在石碑上欲飞出,壁画展现都江堰前世今生

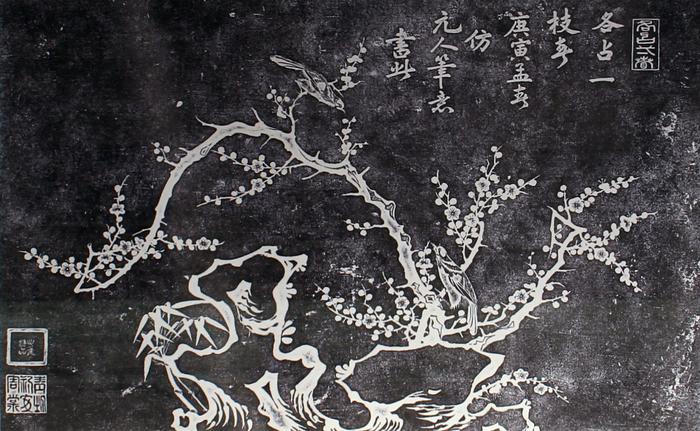

“你看,这些石刻,上面鸟儿的绒毛都是栩栩如生,尽显工匠精神和技艺的精湛!”都江堰市文物保护和历史研究中心主任潘永固带笔者观看馆藏文物,他感叹道:“国家提倡弘扬工匠精神,崇尚精益求精,在我们今天浮躁的社会,真的应该学习古人钻研的精神。”

(都江堰市精品石刻文物《各占一枝春》拓片 付三云 摄)

针对积累下来的众多文物,潘永固表示,如果我们的馆藏文物仅仅是安全的躺在库房中不研究它,那只是“古董”,那他们(文物)的价值何在呢?文物本身背后的故事和曲折又有谁人来识呢,真就变成‘躺在深宫无人识’了。文物的价值在于 ‘活’,我们下一步,不仅要着手历史文物的保护,还要注重历史文化的研究,要把我们一半的精力,用在历史文物研究上,文物要活起来,首先要把它的灵魂搞活,文化的东西搞活。

在今天,石刻文物保护仍然面临着新的问题。傅浩说道:“文物保护和修复主要以传统工艺为主,针对石刻文物保护可能至今仍是世界性的难题,在石刻文物保护方面传统技艺和现代技术运用上都不尽完美。近些年,在文物保护的新技术运用方面,我们也是取得了一些阶段性成果。比如,前些年我们就已经完成了青城山天师洞三清大殿后檐壁上的民国十六年(公元1927年)《青城全图》数字化信息采集;去年,借助成都市文物局针对成都地区的壁画信息采集项目,通过浙大文研院的新技术运用,完成了我市青城山祖师殿、天师洞和都江堰伏龙观、二王庙壁画的数字化信息采集与数据处理,为文物的保护和利用,以及文物维修提供参考依据。同时也进一步推进了我市文物数字化信息数据库的建设”

清朝开始注重编写地方志,除了文字,还配上星象、城市地图等,地方的山河轮廓、古今嬗变非常清晰。在都江堰的志书里,便存有《县治图》,但更为神奇的是青城山天师洞三清大殿背后的壁画《青城全图》,作者将当时灌县城区和青城山的主要宫观建筑、河流、廊桥等都进行了完整描绘。

(都江堰市磐石有灵石刻全景图 付三云 摄)

“你看图上的高等小学就是岷江书院旧址,也就是现在的北街小学。这图是根据壁画数据扫描成果影印而成。现在我们看到图上的灌县城城门四门具备,但实际上现仅尚存省级文物保护单位‘宣威门’……”,都江堰市委外宣办刘婷婷又补充道:“2008年地震后,都江堰市北街小学搬走了。”

从都江堰的岷江书院一个点说起,据史料记载,道光三年(1823),知县李桂林建岷江书院于城内正北街。光绪二十八年(1902)改为灌县高等小学堂,改革开放后又改为都江堰市北街小学。直到2008年受汶川地震波及,在原北街小学旧址上,新建了“红塔坊”。因为有壁画、典籍的存在,都江堰的前世今生一览无余。

文物是鲜活的历史。人们渴求历史文物之美和它们背后所蕴藏的知识和故事。

如何能够让文物活起来?如何让都江堰的历史文化研究形成大致的学术共识?这是潘永固思考的问题。他表示,我们目前规划了三个课题,需要研究它的内涵,比如都江堰灌区文化,最核心的由什么构成,概念外延有哪些,精华灌区(即,传统灌区)和新灌区的分界线以什么为标准,传统灌区与新灌区之间的传承、发展和延续究竟是怎么通过历史演变形成的?相互之间的关联性是怎么形成的等等学术问题,需要有一批这样的专门人员经过系统研究,厘清灌区文化形成、发展、传承、演变,以及影响的历史脉络,最终是要形成一个体系,结合专家学者一起对研究成果进行充分论证,并以学术研讨会形式,达成基本一致的学术观点,在未来灌区文化引领和灌区文化展示利用上提供理论支撑和历史依据。

都江堰市委外宣办主任刘婷婷表示,都江堰历史文化厚重,距成都较近,交通非常方便,吸引了众多游客来都江堰旅游,但是游客来也匆匆去也匆匆,很难把他们留下来,产生更大的消费,形成旅游带动城市经济发展的典范。我们下一步需要思考的,是在物质文化遗产、非物质文化遗产两方面做更大的文化挖掘,让游客来了想听想看想体验,留得住他们。(王良勇 刘梦)

责编:张阳

举报成功