——一位“三军”老兵从海防线到三八线

文 、图 | 吴忠波

在中华人民共和国成立即将转到第七十五个年轮之时,当八一军旗迎来了97周年的夏日和风之际,一名从长岛走出去的老兵——我的岳父肖喜维坟茔上的迎春花,已经绽放38个春秋了。这位曾经是海军、志愿军、陆军“三军”的战士,却过早地告别了他引以为傲的这些节日。

岳父肖喜维1930年人,共和国成立初期(1949–1963年),他由舟山支前,转而入伍胶东军区北海专署海军、编入三野21军浙江剿匪、参加抗美援朝战争、回国部队驻防山西大同(属北京军区)参与重大工程建设等。从他的行武生涯轨迹看,“北南东西”皆足印,南征北战俱有功。岳父在13年行武生涯里,驾机帆船自北向南,涉足海防线;乘火车进东、返西,跨越“三八”线。用生命和汗水画出了老革命军人“走四方”行迹图。

期间他从一名海军班长、党员、船长,成长为中尉、连政治指导员、连支部书记;从浙江剿匪个人荣立三等功、集体荣立四等功,福州剿匪个人四等功,到抗美援朝两次荣立三等功;从回国建设、训练荣获劳动模范和模范连队指导员,到部队归编军事训练获军委“四好连队”称号、并荣立集体三等功,等等。这一切,展现出21军普通的老一辈革命战士及所在团队的光荣岁月和不朽功绩。

一、胶东海军“班长”

横亘于渤海海峡的山东烟台长山岛(长岛),历来是祖国的门栓,京津的锁钥,北方海防线与三八线的交叉地。

肖喜维出身于典型山东大汉家族,父亲个头儿1.90,他也超过1.8。用60年代初到太原探亲岳母的话说,一下火车乌泱泱的接站人,一眼就认出女婿高人一个头。1949年12月,不满20岁的肖喜维,从家乡蓬莱县长山特区钦岛乡东濠村,报名参加了解放舟山群岛的支前队伍。12月末,胶东行署在莱西县举办船工培训班,为期一个半月,肖喜维在四五百参训人中表现亮眼。

1950年2月,等着过小年的肖喜维接到命令,加入胶东军区北海专署海军训练队。渔民出身、水性好、舵把通,加上参训优秀,他竟毫无悬念地当上训练队班长。档案证明人赵乃秀,是他的队长。

该队的前身,来源于山东胶东军区海军支队,即抗日战争后期八路军的第一支海军支队。同时又是“华东军区海防办事处”隶属、为党领导下人民海军的一部分。至少,这支队伍是专为解放舟山群岛而成立的海军后勤保障团队。由此,肖喜维和他的战友们,便幸运成了共和国成立后,最早的海军队伍中的一员。

海军训练队的船只,机帆船是用大帆船改造的,装上军用卡车拆下的发动机,可以机、帆两用。还有从国民党军中缴获的土炮艇。当海军训练队班长,老肖自认这副担子不轻。游泳和逃生是基本功,练习船、艇操作要熟练,船上格斗和射击等就是职责了。要将年轻人、旱鸭子,训练成“海战兵”,他可动了不少心思。

肖喜维,第一代海岛青年,看来与海军有缘。他家族辈在大钦岛打鱼,其父亲、叔叔、姑父、舅父等七个男劳力,都是摇橹使船“撸冰棍”(指冬天拔网梗)的渔民。他家成分好,根苗正,亲属“对党和人民政府,都积极拥护”。父亲肖富章,常年跑南邦,往来陆岛运输日用品、外销海产品。他10岁时母亲去世,后跟着继母肖高氏,还有个姐姐比他大许多。入伍前,家中有三亩地,三间房,一只小榷子(打鱼小船)和14条流网。

沐浴新中国阳光雨露,使青年肖喜维虽居荒凉海岛,也能像葵花一样红心向阳,还积极参加一些进步活动。1945年长山岛用大帆船运送万余解放军到东北,1949年8月“木帆船打军舰”取得长山岛战役胜利,这些壮举深深印刻在他的脑海里。当听说上级组织到舟山支前后,他就央求父亲也要去。父亲说,你就是咱老肖家唯一男丁啊,打仗枪子可不长眼睛呐!肖喜维无奈,又去找村干部说情。最后在村干部孙家忠、赵新发的介绍下,肖喜维最终了却了心愿,同时还递交了入党申请书。

二、浙江剿匪“船长”

浙江等地,是祖国的东大门、海防线。建国初期,为消灭沿海岛屿盘距着蒋匪帮(仅舟山群岛敌军约12万),1949年末,党中央决定发起舟山战役。

翌年初,三野司令部部署舟山岱山等战役,预计5月中旬正式发起,要求立足于使用机帆船及木船渡海掩护登陆。于是,在华东军区的指挥下,胶东北海专署先后组织两批船只船工参加解放舟山群岛战役支前,第二次机帆船26条、船工220人。

1950年大年初一(2月16日)上级发出支前命令。面对横跨渤、黄、东三海的压力,肖喜维与其他船员一起,毫不犹豫驾起机帆船,由烟台扬帆开机启程。他们把渔谣“成山头,铁山峡,黄海还有五道沙”,抛到脑后,勇敢挑战这些令人胆战心惊的毁船夺命险地。

船队向东绕过风浪险恶的成山头,初三就顺利到达荣成石岛。维修部分损坏船只耽误了几天,此后帆船随风向走走停停,几天后才到达青岛。这时上级指示将船装上火车,运到杭州火车站。然后用车装船,再辗转到了杭州湾。

不料,船刚下海,就遇到了海啸飓风,船只遇损失,人员也有伤亡。海啸过后,船工们又奉命将船只驶往宁波沿海一带。就这样,船上的粮食、蔬菜由沿途政府供应。他们日夜兼程,克服困难,最终到达了浙江沿海战场。

因他们驾船乘车,从胶东到浙江,总计两千里航行,没有出现任何事故,赢得军方首长的高度称赞。这个船5月编入原有的三野21军后勤部船管会的所属船队,俗名“战斗队”,为机帆大队四中队(连级编制)。

肖喜维被任命为船长,中队负责人是张正波。由于某种原因,船队由25军代为指挥。1950年8月,经25军政治部批准,四中队荣立集体四等功一次。肖喜维也于当年9月,转为正式的中共党员。

1950年5月舟山群岛解放后,第21军先后进剿南韭山、檀头山、道士冠等岛屿的海匪。肖喜维所在的“战斗队”(机帆队),在浙江温州一带执行任务。

那时的机帆船, 吨位为5-10吨,船上只配备3、5人。有风时就以风力来驱帆前行,没风或风力太小时,才以机器驱动。机帆船运兵上岛、载送物资,巡逻侦查、海上突击,处处离不开。船员还要帮助指战员学习“三懂三会”:懂水性、懂船性、懂气象、会游泳、会驾船、会看风向流水。

部队奖罚分明,纪律严明。1950年9月,肖喜维所在四中队,收到了受表彰的命令。还没等喝庆功酒,就被一次工作事故打碎了酒杯。原来,在一次执行任务时,船上装载了弹药物资。正好一个浪头打来,放在偏靠船弦的50发子弹,噗通通地滑落进了大海。这可让肖喜维大惊失色,像犯了错的孩子。中队领导很体谅,认为这完全是无意的。但是上级却不让呛,这个错误绝不能抵功,最后受大队行政警告一次。

受此事影响,1950年10月,肖喜维所在四中队改为后勤部机帆队时,他由原来的船长,降职为普通的舵手。1951年4月,他又被升职为副船长。当年6月,到后勤部监护连任上士。先后有战友罗立民、金玉铎和郑海山,见证了这些变化。

从1950年5月到年底,三野21军等部队在华东沿海共剿灭岛上股匪7800余人,拔除50多个海匪据点,基本歼灭沿海海匪和岛上土匪。到翌年5月,共一年半时间,肖喜维始终战斗在浙江剿匪斗争中。1951年,他荣立三等功一次。

三、“金城”抗美援朝“立功”

1952年11月,第3野战军21军接到入朝作战预先号令,遂编为志愿军序列,隶属第20兵团,于12月移防苏州上海附近作准备。

1953年3月1日,21军全部投入朝鲜战场。肖喜维跟随着大部队,由江苏登车出发,前往东北,于3月中旬,从吉林通化辑安入朝。下车后,经过八、九夜的雪地行军,与其他师分别集结。据老肖说,当时的雪有齐腰厚,行军赶路根本是寸步难行。为粉碎美帝于7月雨季前歼灭我军的阴谋,61师自4月3日至6月5日,共挖掘坑道237条,交通沟和堑壕15万米,各式掩体441个,工事基本上形成了体系。

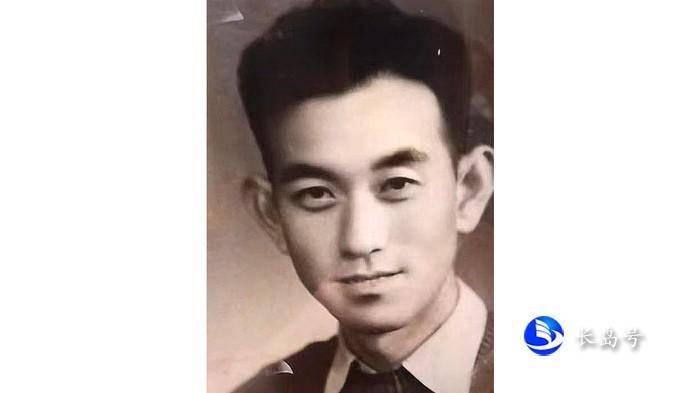

(肖喜维志愿军时期照片)

肖喜维所在21军61师,是抗美援朝决胜的参与和见证之师。他们参加了1953年春反登陆作战准备和夏季反击战役。作为东集团,于7月初参加了“一锤定音”的东线金城反击战,打响了21军入朝后真正意义上的第一枪,被称为"共军最剽悍的61师”,181团和183团分别闯出“金刚钻团”和“钢铁团”的名声。

此次“三八”线的最后争夺战中,肖喜维时任61师后勤部监工一连司务长(支委委员),连队负责人为尚德庆。监工连的任务,主要是修筑工事、挖防空洞、运送作战生活物资、抢送伤员。当时战争激烈,像《金刚川》电影描述那样,连队一边建壕沟、挖坑道、修阵地、构工事,一边防敌机的骚扰,任务紧急,工程繁重,危险重重。

据老肖说,老美的飞机一架架从头顶过,且飞得低,快要接近树梢了。丢下的炸弹,就在身边爆炸。被炸死炸伤的战友,也无其代数。同行兄弟连,前去联络被炸死的班长无头缺腿,令见到的人悲怆至极。183团金城反击战,敌人轰炸堵塞坑道有5个战士闷死。全团从前沿阵地,就抬下80多具烈士遗体。

后来,肖喜维与战友们抓住敌机规律,白天睡觉,晚上行动。运输物资,油桶25斤,面粉50斤1袋,黄豆100斤装。他们一起将物资分配均匀,轻的两件捆绑一起,重的重新分包。

当时的粮食、弹药、药品等,都要送往一线阵地,运输队队员一人一次负重五六十斤。运输物资、受伤战友时,就要往返阵地,但路上常有敌机定时轰炸的封锁点,通过时只有十分八分钟的空档。这就要与敌人抢时间,有时背负物资、伤员一口气要跑十几里地。

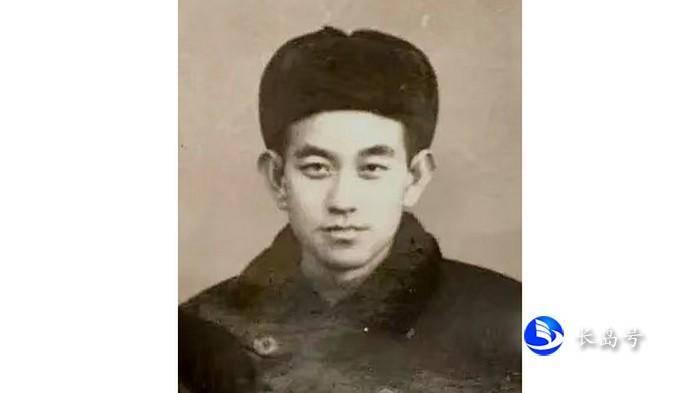

【肖喜维(前排左一)和他的战友们】

在后勤部监工一连及之后独立工兵营二连(连负责人朱世荣),肖喜维不忘司务长的本职。针对战士吃不上青菜、嘴里长泡的情况,老肖经常与炊事班战士,冒着生命危险,回后方取菜。战争后期,大米、白面、猪肉、牛肉、鱼肉罐头等,供应充足了,他便亲自下厨,为战士们变着花样做可口饭菜。

由于肖喜维在当年春夏战役准备、进行中,“战斗都很勇敢”(档案评语),于1953年荣立个人三等功一次。

四、援朝建设“标兵”

1954年4月和翌年10月,21军分别担负东海岸和西海岸肃川地区海防任务。肖喜维除在1953年头几年担任连司务长外,1956到1958年,先后在独立工兵营连队、炮兵指挥连队,担任副政治指导员。

停战后,肖喜维所在连队加入修建公共场所、建设民房、基础设施的行列。1957年4月至年底,第21军先后出动12.7万余人次修建水利工程,水库、水渠、堤坝共2800余个,修建医院、大学、中小学等715座(所),普通民房27394间,修建大小桥梁1382座,火车站37个。

冬天过冬,肖喜维和战友们为当地老百姓盖茅草房,保证当地的人民群众有房住、有柴烧、有饭吃。春播秋收,每个战士在春种插秧期间,必须出满三个劳动日。肖喜维出身海岛,从来没有干过农活儿,也得从插秧、除草、田间管理等学着做起。

仅军直属各分队就为当地群众制作1323件农具。还开展“送温暖,做好事”的运动,为当地百姓送衣物、送医药、送钱粮、送学习文具等。老肖在家乡时,就是个心灵手巧之人,在部队不论是为战士还是为朝鲜百姓,都能真诚相待,细致如微。虽然是个大男人,但是衣服被褥缝缝补补的活计,队用家使各类用具置办制作,总是他的“专利”。

21军在朝素以思想工作为先、军队纪律严明而闻名。由战场打仗到民建搬石抬土,有的战士思想上就起了“疙瘩”。这时老肖思想工作就得跟得上。部队强调不砍伐林木好说,而不与朝鲜姑娘谈恋爱,官兵们遇到的纠结、麻烦最多。而接手这任务,肖喜维这个连政工干部,那才叫世界上一等一的难事儿。

停战后,部队大多住民房,因村里家主男丁多有牺牲,居家尽是孤婆寡女。很多连队的战士不得已,要与她们一屋同眠,有的甚至是一年。但是,夜宿违反纪律的事情,从来没有发生过。首长和群众高度评价,21军的指战员们真的是特殊材料做成的钢铁战士。

在朝几年中,肖喜维处理战斗与建设、部队与百姓等大量的工作。1958年,他再次荣立个人三等功。

肖喜维所在步兵第21军,1958年7月1日至8月14日,陆续从朝鲜肃川和平壤火车站,踏上返回祖国的征程。随身留作纪念,老肖带回部队发的一件羊皮大衣,以及一只铜碗和一把铜勺。

五、山西建设“模范”

1958年8月初,21军返回祖国驻扎在山西省。肖喜维所在部队,归国后属北京军区,第21军称9317部队,驻防山西大同,后改为4897部队,驻防山西太原。巧的是,太原的地理坐标,也在“三八”线附近。

【肖喜维(后排右二)和他的战友们】

1957年11月和1958年9月,肖喜维先后参加了省军区哈尔滨、张家口五一速中(文化速成初中)的学习,领队分别是卞香宽、张敏。经过总计10个月的学习,这位掌过舵把、枪把、勺把和镐把的“四把”大老粗,终于成了拥有初中文凭的“文化”干部。

1959年3月,肖喜维学习结束后,迅速投入省重点工程汾河水库建设。部队与农民、工人、大专院校中小学师生,共计4.8万人参与义务劳动。此时肖喜维是连副政治指导员,连政治指导员叫刘忠芝。他和连干部以身作则、亲自上阵,并承担起政治动员的重任。

汾河水库总面积32平方公里,比十三陵水库容量大13倍半。从1958年底全面动工,历时两年,完成了控制流域面积5268平方公里、总库容7亿立方米。由于水库主坝是世界上最高的人工水中填黄土均质坝,因此施工难度特别大。

就是在这种情况下,肖喜维和炮兵基干团指挥连官兵,以锨镐作枪,以炸药当炮,冲锋在最苦最险第一线。他们一身水,一身泥,吃住在工地,昼夜不停歇,靠着坚韧不拨的精神,保质保量完成了修坝所分工的任务。

而就是在这次工程中,老肖抡稿打锤将手脖子扭伤,以至于留下了多年的后遗症,重的东西拿不动。 1959年,肖喜维在水库建设工程中,以优异的成绩,被授予“劳动模范”荣誉。同时,21军独立营,授予他“模范连队指导员”称号一次。

肖喜维所在炮兵基干团指挥连,1961年荣获军委“四好连队”称号一次,并荣立集体三等功一次。1962年2月,炮兵基干团指挥连,恢复工兵营二连编制,他也由原来的副政治指导员,提升为政治指导员。

【肖喜维(后排左一)和他的战友们】

1963年,肖喜维从21军转业到地方,回到原藉老家一一同是“三八”线的烟台市长岛县,先后在水产局、供销社、人民公社、增殖站、水产学校等单位任职。二十余年来,他带着21军抗美援朝精神,先后参与砣矶海港、半月湾旅游景区及水产科研机构设施等大型工程建设。特别是在砣矶岛建港,他作为公社副书记、建港指挥部副总指挥(县长刘玉为总指挥),连续几年靠在工地,除偶尔春节一次半次回家,妻子和儿女,基本没见过面。

借八一建军节之际,谨以此文献给已过94周年诞辰的岳父,以及与他并肩战斗的21军的战友。同时献给我仍健在、已逾九旬的岳母唐桂兰,是她陪伴了岳父山西以后艰苦而光荣的生活(原在太原市烈军属工厂作纺织工人,退休前在长岛县渔业公司工作),也是她含辛茹苦养育和培养了两代人,一男二女和三个外甥,其中外甥儿作为新时代军人,如今驻京戍守首都,接过了姥爷的枪。

相信,岳父肖喜维的海防线和“三八”线,一定会被孙辈们续写出一一新时代的光辉篇章。(部分图片来自网络)

2021年2月初稿,2024年7月修改于烟台

作者简介:吴忠波,笔名“蓬莱海上峰”,1962年11月生,长岛人,曾在岛工作32年,在烟台市直部门工作10年。在岛期间,先后从事广电乡镇旅宣等工作,担任县委常委。现为中国摄影家协会会员、山东楹联家协会会员、烟台市作家协会会员。曾担任央视《四海心 妈祖情》制片人,协拍《走遍中国》等十余部纪录片,出版书籍十多本。

发布于:山东

举报成功