前言

最近几年,“恋爱脑”一词频繁出现在互联网上:挖野菜的王宝钏、乔四美等等影视角色,都成为了“恋爱脑”的典型代表,“智者不入爱河”也成了一种调侃方式。坠入爱河是一种涉及非常强烈的情感和认知变化的经历,包括压倒性的快乐、增加的兴奋和能量、对伴侣的情感依赖、与心爱的人的情感结合的渴望,以及对特殊的人的痴迷思考和关注。

大学生处于成年初期(18-25 岁),这一时期被认为是青春期之后的一个独特的发展期,主要关注爱情、工作和世界观等身份问题。在这一阶段,建立和维持健康的恋爱关系是一项重要发展任务。何影等(2012)的研究表明,处于成年初期的大学生群体表现出较高水平的恋爱频率:42.4% 的大学生有过恋爱经历或目前正处于恋爱关系中,近半数的恋爱个体有过 2 次及以上的恋爱经历。因此,学会如何正确恋爱、处理亲密关系至关重要。

一、什么是恋爱脑

概念

Bowlby 等人曾说过:“与他人的真正亲密是人类存在的最高价值,也是人类的幸福和最佳功能的重要表现形式”。但恋爱“上头”不只包含亲密,它更像是超越“crush”与“infatuation”层面的“limerence”,一种强烈迷恋的、近乎偏执的爱意。

图:斯滕伯格爱情三元理论

图:斯滕伯格爱情三元理论“恋爱脑”多发于“激情的爱”中,或称为迷恋与放纵的爱,这种爱与陪伴的爱具有不同的功能与发展轨迹,它会深刻地影响一个人的情感和认知状态,给人带来极大的快乐、兴奋,并增加觉醒和能量,但同时,它还可能导致对伴侣的情感依赖和强迫性想法 (Hatfield & Sprecher, 1986)。其中,“激情的爱”来源于斯滕伯格的“爱情三元理论”,该理论认为亲密(intimacy)、激情(passion)、承诺(commitment)为爱情的三个元素,它们通过不同的组合构成其中不同的爱情类型,“完美的爱”为三要素同时存在的爱情。

互联网上常说的“恋爱脑”,指在恋爱全过程中,把精力和心思全部放在爱情和恋人身上,甚至被爱情冲昏头脑的人。鉴于引发的不当行为与后果,“恋爱脑”一词多具有负面意义。感性迷恋的独特现象学可以被理解为一种“神圣的疯狂行为”,柏拉图式的爱情上升未能遵循其完整的过程。

“恋爱脑”的表现与负面影响

1. 非物质成瘾

成瘾状态可以控制人类的行为,其核心特征是强迫性行为,并以多巴胺的增加作为其奖励效应的基础。自然奖励也会诱发一种类似于上瘾的状态,它们相比食物、金钱等更为复杂。

当人们“真正的、疯狂的和深深的”坠入爱河时,激情的浪漫爱情会与其他形式的痴迷和上瘾有共同的神经学特征。它与强烈的渴望有关,包含密切关注恋人的一举一动以及对恋人的疯狂思念(Aron et al., 2005; Hatfield & Rapson, 1987),并会促使爱人相信、说和做危险和不恰当的事情。Fisher(2016)等人认为,浪漫的爱情是一种强大的、原始的自然成瘾,即,非物质成瘾。研究者对恋爱初期的被试进行研究,发现他们在醒着时超过85%的时间都在思考他们心爱的人。

在强烈激情的浪漫爱情的早期阶段,“上头”的恋爱双方表达了许多与所有成瘾相关的基本特征:

(1)快感、渴望、身体依赖:他们专注于并渴望得到他们的爱人,有趣的是,“上头”的一方对于情感结合的渴望常常会掩盖与与对方性结合的渴望(Tennov,1979);

(2)当看到或想到对方时,会感到一种兴奋与陶醉;

(3)随着关系的建立,爱人寻求越来越频繁的互动与伴侣的感知应答(认可、重视和行为 支持自我的核心特征,如:个人品质、情感、需求等);

(4)难以戒断:断绝关系后,会经历常见的戒毒症状(如:抗议、哭泣、嗜睡、焦虑、失 眠、食欲不振或暴饮暴食、易怒和慢性孤独等);

(5)极端行为:被拒绝的人经常会走向极端,甚至会做侮辱或身体危险的事情来赢回心爱 的爱人,他们愿意为对方而牺牲。

2. 依恋焦虑

“恋爱脑”友友常会过于在乎对方,容易患得患失、害怕被抛弃而讨好对方,极度渴望亲密的陪伴但同时敏感多疑,这些都是焦虑型依恋的典型特征。

图:成人恋爱类型

图:成人恋爱类型作为人类的普遍需求之一,不同的发展阶段所建立的亲密关系对人们有不同的影响。进入成年期初期以后,恋人、伴侣成为了主要的依恋对象。Hazan 和 Shave 在婴儿依恋基础上将依恋应用到成人恋爱关系中,划分为安全型依恋、回避型依恋和焦虑型依恋。而情绪、认知和行为是紧密相连的,因此依恋类型会影响对情绪的感知,进而影响个体在恋爱关系中的行为以及对关系状态的感知。

研究表明,依恋焦虑

(1)与大学生恋爱冲突呈显著的正相关(贾彦茹,2019);

(2)对抑郁有显著的正向预测作用(王浩&俞国良,2022);

(3)使个体更容易在恋爱中表现出过度的“保证寻求”和“亲密寻求”行为,会对个体心理健康造成消极影响 ( Mikulincer &Shaver,2003; Shaver et al.,2005);

(4)发展“自我实现预言”模型:依恋焦虑个体在自我的可接受性和自我价值上有着消极的信念,因此为了应对被恋人抛弃的焦虑,他们会试图通过非建设性的手段如关系攻击等行为处理冲突来消除这种不安全感、告知另一方自己的亲密需要没有得到满足,而关系攻击会引发的关系质量的降低,进一步维持依恋焦虑个体消极的内部工作模型使他们陷入了“自己是没有价值的”自我实现预言的恶性循环( Lemay,2015) ,导致心理健康水平的进一步下降。

3、无法忍受不确定性

无法忍受不确定性是“恋爱脑”友友的又一表现特点,表现为当他们面对感情中的不确定性情境产生的一系列认知偏差。这种偏差在认知、情绪和行为水平上影响个体对不确定性情景进行感知、解释和反应,即倾向于认为该情境是无法忍受的、充满压力和令人烦恼的,应该避免。其结果为提高个体对威胁的感知水平,监控威胁信息以应对所面临的情景或事件,以及增加认知或行为上的回避。加拿大肯考迪亚大学的 Dugas 领衔的焦虑障碍实验室团队将无法忍受的不确定性视为一种倾向性特征,Krohne等学者认为这是焦虑障碍的认知特征。

二、难以摆脱?

——来自神经机制

与相关心理研究的证据

1. 大脑的奖赏与成瘾系统

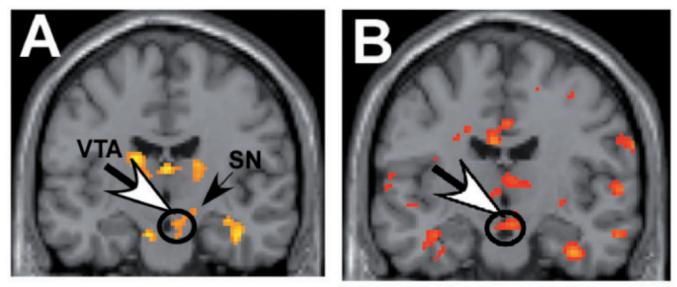

人们普遍认为,富含多巴胺的部位的激活,是由食物、金钱、可卡因、酒精等高动机刺激引起的,但来自大量的神经影像学研究的证据表明,强烈的浪漫爱情也涉及大脑的“奖赏系统”区域,特别是富含多巴胺的区域,与能量、注意力、学习、动机、兴奋、狂喜和渴望相关。同时包括与物质成瘾相关的主要区域,如腹侧被盖区(Ventral tegmental area,VTA)。

VTA有多重要呢?它与尾状核在动机、强化学习和决策中发挥着重要作用,是成瘾行为的共同通路。VTA是多巴胺能神经元集中的地方,它主要位于一个更广泛的动机或奖赏网络中,与生存所必需的行为相关。VTA中的多巴胺神经元投向伏隔核,从而源源不断地供给多巴胺,给人带来快感。

fMRI的研究显示,相较于呈现熟人、长期的朋友和不熟悉的人图像,当呈现与伴侣相关的图像时,强烈恋爱体验的个体右侧VTA被显著激活。此外,人类脑成像研究表明,对伴侣“图像”的反应与令人愉快的食物类似,同样可以激活腹侧苍白球、NAcc、杏仁核、眶额皮层、前扣带皮层和前岛叶皮层。同时,随着恋爱时间的增长,个体在面对伴侣图像时,产生的左侧后扣带回皮层激活也在同步增加(Aron等,2005),并且后扣带回的激活还被证明与强迫症有关(Menzies等,2008)。

(Acevedo等人(2011):(A)那些自我报告对长期配偶的强烈爱的人,在对伴侣图像做出反应时,VTA/SN中富含多巴胺的奖励区域显示出显著的神经激活;(B)图像说明了与伴侣的亲密程度越高,伴侣vs CF的VTA反应越强)

这就不难理解了,恋爱的快感很容易被人视作一种生存的基本需求与奖赏,一如食物在生活中的重要性。谈恋爱对大脑的作用不亚于在非法药物刺激下大脑产生的奖赏。并且一旦成瘾,即使发生在恋爱行为不再引发奖赏和正反馈(比如被拒绝、冷暴力、分手)甚至产生负面的结果(如有害于个体的健康、事业、社会关系等)时,“上头”的个体仍会持续自己的行为。具体而言,那些在爱情中被拒绝的人仍然“想要”前伴侣、受到接近动机的驱使,即使与前任的接触可能伴随着负面的结果(例如,悲伤和痛苦的经历)。

大脑的奖赏与成瘾系统解释了为什么恋爱很容易让人上瘾,无法轻易停止也难以用语言明说——因为真的上“头”了!

2. 强化学习模型

根据Doherty等人提出的强化学习模型,腹侧纹状体和背侧纹状体具有不同的功能,但都与浪漫爱情相关。

腹侧纹状体被认为参与奖励和动机的过程,同时中边缘多巴胺系统的补充调节了奖励和动机,这与浪漫爱情作为“与他人结合的渴望”的概念是一致的。背侧纹状体参与运动和认知控制,其补充与获得奖励刺激所必需的目标导向行为有关,这与浪漫爱情的特征相一致,当伴侣实施维持和加强双方关系的行为时,这些区域是活跃的(Doherty et al.,2004)。即,这些激活解释了,“恋爱脑”为什么会强烈地采取行动来维持和保护伴侣关系,比如亲近对方、不断地做让对方快乐的事情,亦或拒绝不熟悉的其他个体。

3. 认知系统

(1)认知控制:在恋爱关系的早期阶段,人们对个体的高度激情之爱与认知控制能力的降低有关(van Steenbergen et al., 2013),并且这种认知能力的降低无性别差异(Tennov, 1999);

(2)批判性思维:神经科学家发现当坠入爱河人们被要求想起他们的爱人时,负责批判性思维的脑区活动减少 (Bartels&Zeki, 2004);

(3)记忆与注意:爱会让人更容易分心,想着心爱的人或前伴侣会导致短期记忆和阅读理解任务表现较差。此外,与第一部分的多巴胺奖赏相结合,研究人员发现大脑存在由多巴胺神经元介导的短暂遗忘的记忆机制,并且短时间内无法被检索(Sabandal et al., 2021)。“恋爱分泌多巴胺→记忆被短暂抑制→理智出走”,即网络的流行语“困在爱里是笨蛋”的作用通路;

(4)迷恋VS依恋:浪漫的爱情不是一个单一的结构,它对认知控制的影响可能是由不同的方面驱动的,比如迷恋(激情的爱)和依恋(同伴的爱)。83名刚刚坠入爱河的年轻人完成的一项类似stroop的任务结果表明,依恋水平与减少的冲突适应有关(Langeslag & van Steenbergen, 2019)。值得注意的是,即使人们没有被积极提醒思考他们的爱人也会发生,也就是说浪漫的爱情伴随着认知上的变化,这可能会对日常生活产生影响;

(5)自我概念:Quintard(2020)研究发现,激情的爱涉及概念自我的模糊,还包括在身体层面上减少自我和浪漫伴侣之间的区别;

(6)恋爱个体的任务态脑激活和静息态脑网络指标变化表明,浪漫爱情除了涉及奖赏系统(眶额皮质、脑岛、壳核等),还涉及社会认知系统(内侧额上回、颞下回、颞中回),尤其是自我表征系统(角回、梭状回)(王川,2020)。

三、告别恋爱脑指南

我们已经知道,“恋爱脑”的经历的确会对个体的情绪、认知、大脑产生负面影响,因此减轻个体强烈的爱情“上头”症状至关重要。以下提供3种方法,可以运用在自己的恋爱中或帮助朋友摆脱“恋爱脑”的控制

1. 寻找新的强化物:已知治疗成瘾的临床医生可以有效地让患者参与新的强化物特别是健康的替代强化物,如体育活动、新爱好和更多或新的社会互动。因此,我们不妨将这种手段运用在戒断“恋爱脑”中,建立新的日常习惯,认识新的人,培养新的兴趣。

2. 增加自我扩张:自我扩张模型(self expansion model)表明,持续的扩张和与被爱者发生的新奇、有益的事件可能使用富含多巴胺的系统(Guitart-Masip et al.,2010)。具体而言,可以选择加入生活的各个领域(如业余爱好、工作场所、朋友、家庭、志愿者组织、精神团体和学术兴趣等),并促进自我概念的改变到一个新的和健康的方向,融入新的自我当中,掌控自己的生活,而非被他人主导。在这个过程中重新发现自我,个体将更容易成长并感受到积极情绪(Lewandowski and Bizzoco,2007)。

3. 运动:体力的消耗能提高个体情绪(Rosenthal,2002),触发伏隔核中的多巴胺活动来给予快乐(Kolata,2002)。此外,运动还能增加β-内啡肽和内源性大麻素的水平,从而减少疼痛,增加平静和幸福的感觉。

4. 接受自己、认清对方:恋爱上头的个体像是给对方开了“十级滤镜”,但营造出来的完美形象往往是个体理想化的投射,如自己的情感和向往的特质等,反映了自己所缺失的关注、需求等。真正的双向奔赴需要克服自恋,看到真实的对方,理性看对对方的同时欣赏自己、接纳自己。

结语

学会经营亲密关系是一个永恒的课题。“恋爱脑”不等于失去自我,但失去自我的恋爱必然惨不忍睹。“恋爱脑”一词发展后期,常常作为一个负面的词汇出现,甚至一度被大众不屑。本文我们已经知道,这种强烈“上头”的爱的确会使人冲昏头脑,它改变人的大脑抓住人追求快乐的软肋,影响个体的认知控制能力、注意与记忆能力以及批判性思维等,使人无法轻易拒绝这种极端的快感。

然而,正是那些原本就不知道如何正确处理亲密关系、不自信、高焦虑、缺乏安全感的个体,更容易陷入“恋爱脑”的负性循环怪圈,放低自己的姿态,为了别人的爱与认同投入自己的全部感情与金钱,也更容易被人PUA。

致恋爱脑的饱饱——在追求爱的过程中一定要永远考虑自己的感受、珍惜自己的价值,不必觉得自己的行为有错,压抑自己的真实感受。希望你做出改变始终以自己变得更好为出发点,而非迎合别人的需求。无论投入多深,一定坚守自己的底线,即使再不舍也要及时止损、当断则断,更不能做出伤害自己的行为。恋爱中的伤感大部分可以指示依恋创伤未修复的信号。换言之,如果学会正确处理,你也可以变得越来越好。在等待他人的爱之前要首先好好的爱自己,发现自己美好的价值,不轻易否定自己,记住你本身才是最珍贵的存在。

希望大家都能收获甜甜的爱情!

插画:Sadmelon Therapy

参考文献

何影,张亚林,王纯,李丽 & 张迎黎.(2012).大学生恋爱及恋爱暴力行为发生情况. 中国学校卫生(10),1153-1155+1159.

贾彦茹.(2019).依恋焦虑、无法忍受不确定性、感知伴侣应答与恋爱冲突的关系(硕士学位论文,哈尔滨师范大学).https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD201902&filename=1019135333.nh

王川.(2020).浪漫爱情的脑机制(硕士学位论文,西南大学).https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD202101&filename=1020325734.nh

王浩 & 俞国良.(2022).大学生依恋焦虑与抑郁的关系:恋爱中关系攻击和关系质量的序列中介作用. 心理发展与教育(06),879-885.

Acevedo, B. P., Aron, A., Fisher, H. E., & Brown, L. L. (2011). Neural correlates of long-term intense romantic love. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 7(2), 145–159.

Aron, A., Fisher, H., Mashek, D., Strong, G., Li, H., Brown, L. (2005).Reward, motivation and emotion systems associated with early-stage intense romantic love. Journal of Neurophysiology, 93, 327–37.

Baird, B., Smallwood, J., Fishman, D. J. F., Mrazek, M. D., &Schooler, J. W. (2013). Unnoticed intrusions: Dissociations of meta-consciousness in thought suppression. Consciousness and Cognition, 22, 1003–1012.

Bartels A, Zeki S. The neural basis of romantic love. Neuroreport. 2000 Nov 27;11(17):3829-34.

Camara, E., Rodriguez-Fornells, A., Ye, Z., Munte, T.F. (2009). Reward networks in the brain captured by connectivity measures. Frontiers in Neuroscience, 3, 350–62

Delgado, M.R., Locke, H.M., Stenger, V.A., Fiez, J.A. (2003). Dorsal striatum responses to reward and punishment: Effects of valence and magnitude manipulations. Cognitive Affective & Behavioral Neuroscience, 3,27–38.

Fisher, H. E., Xu, X., Aron, A., & Brown, L. L. (2016). Intense, passionate, romantic love: A natural addiction? how the fields that investigate romance and substance abuse can inform each other. Frontiers in Psychology, 7.

Guitart-Masip, M., Bunzeck, N., Stephan, K.E., Dolan, R.J., Du ¨zel, E.(2010). Contextual novelty changes reward representations in the striatum. Journal of Neuroscience, 30(5), 1721–6.

Krohne H W. Vigilance and cognitive avoidance as concepts in coping research.[C]// 1993

Langeslag, S. J. E., & Van Strien, J. W. (in press). Preferential processing of task-irrelevant beloved-related information and task performance: Two event-related potential studies.Neuropsychologia.

Langeslag, S. J., & van Steenbergen, H. (2019). Cognitive control in romantic love: The roles of infatuation and attachment in interference and adaptive cognitive control. Cognition and Emotion, 34(3), 596–603.

Lemay, E. P., (2015). Regulating relationship security of chronically insecure partners. In P. J. Carroll, R. M. Arkin, & A. L. Wichman (Eds.), Handbook of personal security (pp. 127-144). Psychology Press.

Lewandowski, G. W. Jr., and Bizzoco, N. (2007). Addition through subtraction:growth following the dissolution of a low quality relationship. J. Pos. Psychol. 2,40–54.

Menzies, L., Chamberlain, S.R., Laird, A.R., et al. (2008). Integrating evidence from neuroimaging and neuropsychological studies of obsessive-compulsive disorder: The orbitofrontal-straitel model revisited.Neuroscience and Behavioral Reviews, 32, 525–49.

Oglesby M E , Schmidt N B . The Role of Threat Level and Intolerance of Uncertainty (IU) in Anxiety: An Experimental Test of IU Theory[J]. Behavior Therapy, 2017, 48(4):427-434.

O’Doherty, J. et al. (2004) ‘Dissociable roles of ventral and dorsal striatum in instrumental conditioning’, Science, 304(5669), pp. 452–454.

Quintard, V., Jouffe, S., Hommel, B., & Bouquet, C. A. (2020). Embodied self-other overlap in Romantic love: A review and integrative perspective. Psychological Research, 85(3), 899–914.

Rosenthal, N. E. (2002). The Emotional Revolution: How the New Science of Feelings can Transform Your Life. New York: Citadel Press Books.

Sabandal, J. M., Berry, J. A., & Davis, R. L. (2021). Dopamine-based mechanism for transient forgetting. Nature, 591(7850), 426–430.

Simpson J A. Influence of attachment styles on romantic relationships.[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1990, 59(59):971-980.

Song, S., Zou, Z., Song, H., Wang, Y., d’Oleire Uquillas, F., Wang, H., & Chen, H. (2016). Romantic love is associated with enhanced inhibitory control in an emotional stop-signal task. Frontiers in Psychology, 07.

Sun, D., Chan, C. C., Fan, J., Wu, Y., & Lee, T. M. (2015). Are happy faces attractive? the roles of early vs. late processing. Frontiers in Psychology, 6.

Sutherland, K. (2022). Divine madness on the Aetiology of Romantic Obsession. Journal of Consciousness Studies, 29(1), 79–112.

Tennov, D. (1979). Love and Limerence: the Experience of Being in Love. New York:Stein and Day

Tennov, D. (1999). Love and limerence: The experience of being in Love. Scarborough House.

van Steenbergen, H., Langeslag, S. J., Band, G. P., & Hommel, B. (2013). Reduced cognitive control in passionate lovers. Motivation and Emotion.

Zhang, X., Zou, Z., & Fallgatter, A. J. (2016). Editorial: Beyond reward: Insights from love and addiction. Frontiers in Psychology, 7.

发布于:陕西