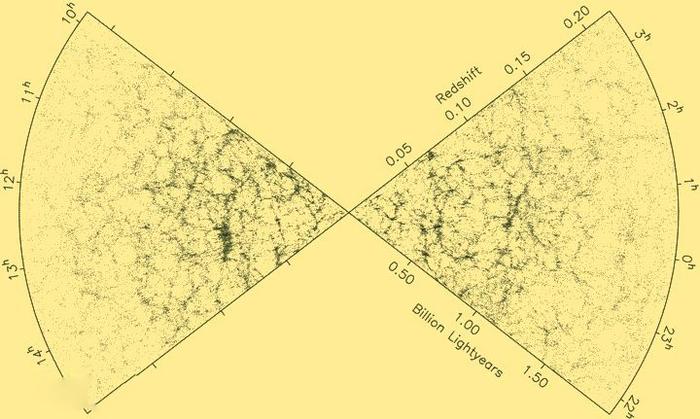

宇宙中存在的行星、恒星、星系、星系团到超星系团都是重力作用的结果,而史隆长城就是由宇宙中无数星系组成的“巨墙”,它是目前已知的宇宙中被观察到的第二大结构,依据目前所获得的资料显示这座巨墙距地球10亿光年之外,长度达13.7亿光年。在天文学家发表研究结果之前,从未有人做过长城整体的仔细研究,令人相当讶异。

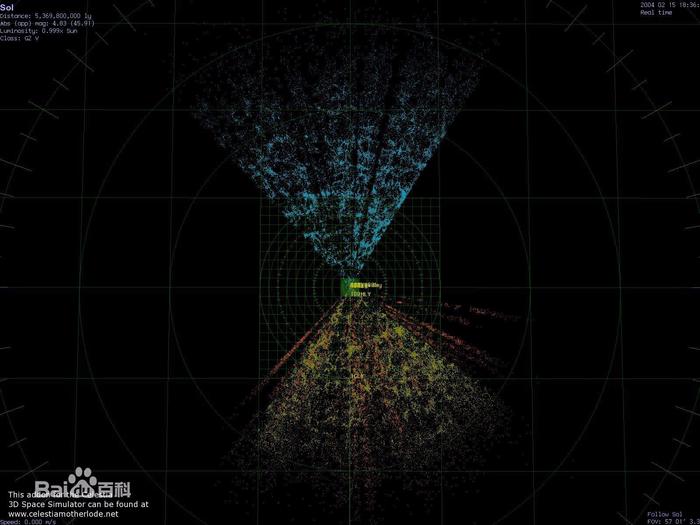

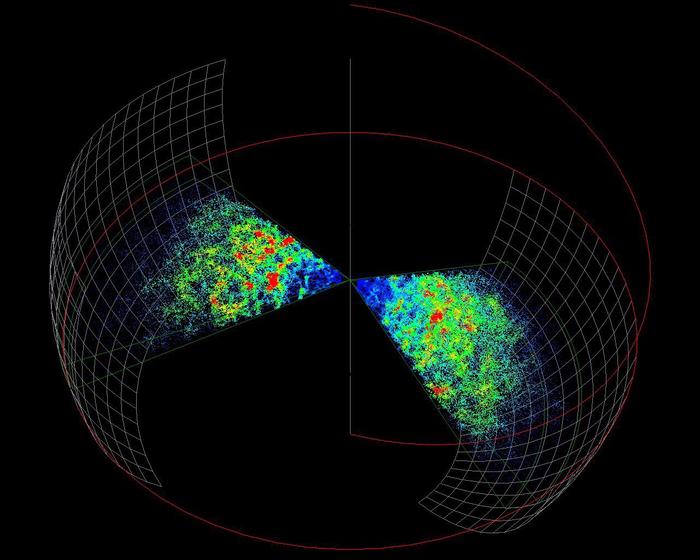

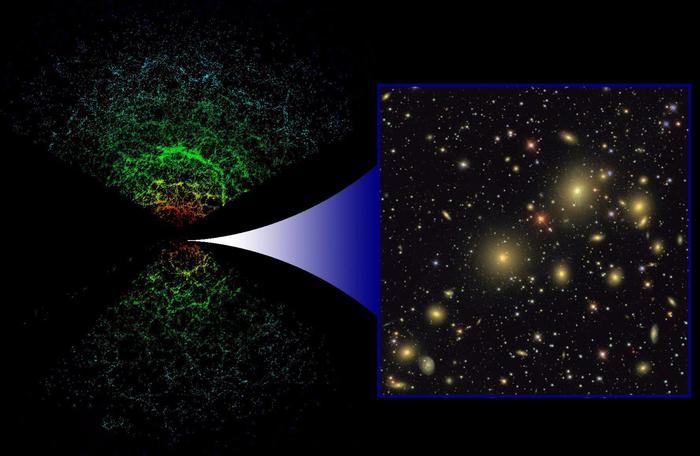

史隆长城(Sloan Great Wall)是在2003年,天文学家将史隆数位巡天观测资料中数亿个星系的位置绘制成3D图像时才首度发现这个大尺度结构。在史隆长城中有数个有趣的超星系团,其中最大的SC1126在先前的研究中被拿来与其他大尺度结构中的超星系团相比,结果发现不太一样:SC1126的核心拥有非常密集而丰富的星系,而在超星系团边缘则拖着数条星系构成的“卷须”,整体看起来很像一只巨大的蜘蛛。

典型的超星系团由较小的星系团组成,这些星系团彼此间就是以这类丝状结构串连,如史隆长城中的另一个大型超星系团S1111就是如此。如果只检测长城中最密集的部分,那么这些远离超星系团核心区域的卷须看来就很单纯、无足轻重。其中比较特别是那些所谓的明亮红色星系,每一群都至少有5个以上的BRGs。BRGs通常是它们所属的星系群中最亮的星系,故整体看来,有BRGs的星系群似乎含有更多的星系而使得星系群显得更为明亮,而星系群中星系的速度差异也很比较大。

Einasto等人认为速度差异大,是因为它们彼此间的重力交互作用速率也比较高所致,这点在SC1 126中显而易见,因为有许多星系都因交互作用而正在合并中。在SC1126超星系团中,BRG群平均的分布在超星系团核心到边缘之间;但在SC1111超星系团中,BRG群却集中在星系密度比较高的区域。这两个超星系团中的BRGs,都约有1/3是螺旋星系。

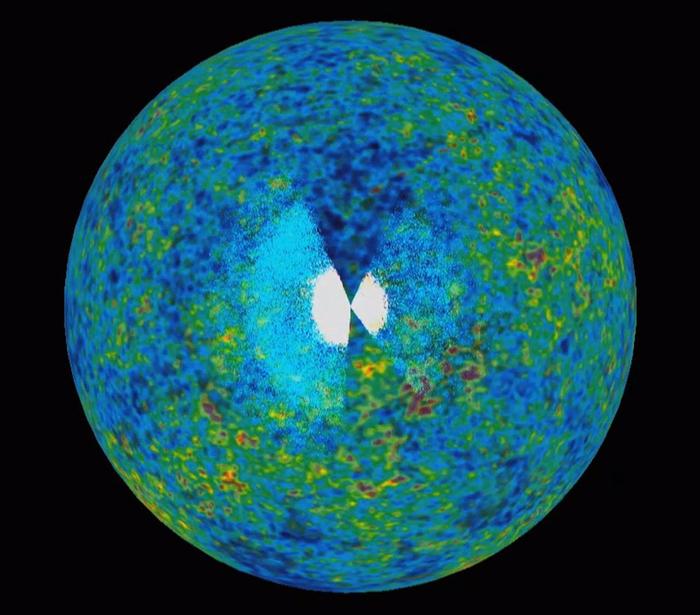

这个研究可帮助天文学家测试预测星系结构形成的宇宙论模型。一般来说,这类宇宙论模型对类似SC1 111这种超星系团的结构的的预测结果相当不错,但对付类似SC1 126这种大小、形状或分布型态的超星系团就不管用了。由于这些超星系团特性的差异来自大霹雳最初造成的密度扰动,如果能了解它们的结构是如何形成的,必定对大霹雳之初的密度扰动有更深的了解。

举报成功