文 | 山鲁佐德

From Mirror微申

天下有这样一门语言,在其存在超过一千年的岁月中,曾经并不是地球上任何一个国家的官方语言。

说这门语言的人多死于第二次世界大战。它跨越国家的界限、地理的空间,曾经在广袤的日耳曼和斯拉夫大地上代代相传,后随着移民的浪潮漂洋过海来到美利坚。母亲们用它来唱摇篮曲,老人们用它讲述着关于鬼魂、精灵的故事。

这种语言是用这个民族与神沟通的符号记录的,而故事和歌谣在这个长期流浪的民族中口耳相传。

直到二十世纪,一位用这种语言写小说的作家创造出了纽约百老汇最受欢迎的音乐剧之一,同样也是在二十世纪,另一位以写鬼故事著称的作家,以这种语言创作的小说,登上了人类文学的最高舞台——诺贝尔文学奖。

讲到这,你可能很好奇,这是什么语言?怎么会有这样跌宕起伏的历史?怎么会创造出如此传奇神秘的文化?到底是什么人在讲这门语言?

这就要从我的专业讲起了。

对,我现在研究的是讲这门语言的这个民族所写就的文学。

我就这样上了 “贼船”

故事还要从我在国内读本科时候讲起。在国内的时候,我在帝都某 985 高校读中文系,辅修英语双学位。其实我并非什么语言狂人,一开始去修英文专业的双学位也是在我娘以生活费为威胁逼迫我去的。

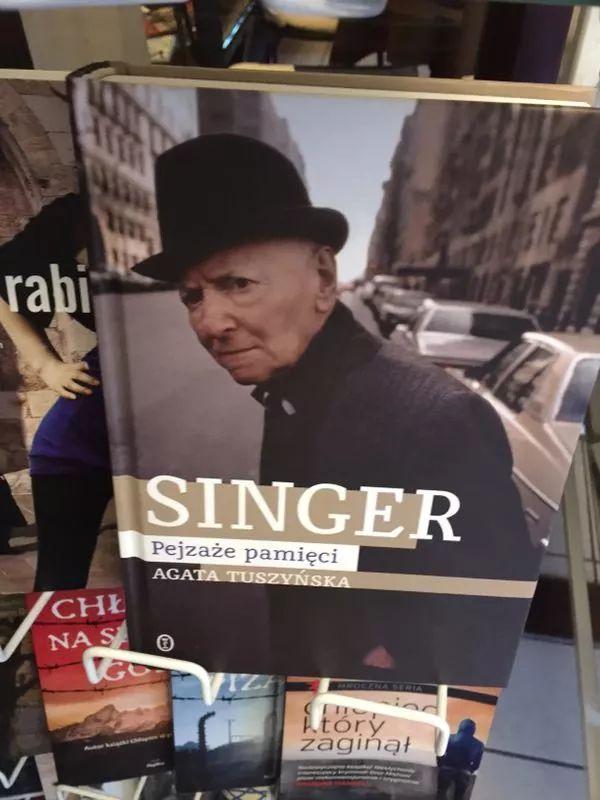

结果,大四的时候,在我的一门名为“英美文学短篇小说阅读”的英文课上,我遇见了我生命中的那个男人——by “那个男人”,I mean 我目前所及的一辈子都要研究的那个作家,艾萨克·巴什维斯·辛格(Isaac Bashevis Singer),1978 年诺贝尔文学奖获得者,也是至今为止唯一一个获得诺贝尔文学奖的意第绪语作家。

我在读了他的名篇《傻瓜吉姆佩尔》(“Gimpel the Fool”)之后,感动得一塌糊涂。在半豪情半中二情绪的控制下,立志要搞清楚这个作家到底怎么回事,知道得越多越好。于是我开始研究他,看他写的其他故事,研究他的身世背景,越研究越觉得惊奇——我们读到的英文文本,居然是 1976 年诺贝尔文学奖获得者索尔·贝娄(Saul Bellow)翻译的,而原文是用一种叫意第绪语(Yiddish)的语言写成的!

那……啥是意第绪语?

图为美国纽约曼哈顿岛西 86 街,因为辛格曾经在这里常住,所以以他的名字来命名这条街。

图为美国纽约曼哈顿岛西 86 街,因为辛格曾经在这里常住,所以以他的名字来命名这条街。这就要从公元 70 年说起。罗马军团向耶路撒冷发动了最后一次攻击,焚毁了犹太人的圣殿,禁止他们返回耶路撒冷,并把那块地方的名字从“以色列”(意为 “犹太人,希伯来民族/国家” )改为 “巴勒斯坦”(意为 “腓尼基人的地方” ),从此和犹太人再无瓜葛。

自此,犹太人踏上了大流亡的道路,从巴勒斯坦开始,逐渐流散到环地中海地区。后来,在公元 10 世纪左右,曾经居住在现意大利地区的犹太人北上,迁移到了莱茵河畔,也就是现在的德国地区。为了与当地人更好地融合,他们开始学习当地人讲的中世纪德语,并在犹太教的影响下,用希伯来语字母去记录这种中世纪德语——这就是意第绪语的开端。

之后,这群 Yiddish speakers 又继续向东迁徙,走到了如今俄罗斯等斯拉夫语言区,又因为长期生活在当地,所以在意第绪语中又夹杂了很多斯拉夫语词汇。又因为犹太教祈祷用语希伯来语的影响,在意第绪语中,和犹太宗教、传统、节日有关的词,大部分都是希伯来语的。

故而,这看似是一种语言,其实其中包含了日耳曼、斯拉夫、闪米特语的三部分语言现象,许多词汇杂糅在一起,形成了一种非常奇特又有趣的语言。

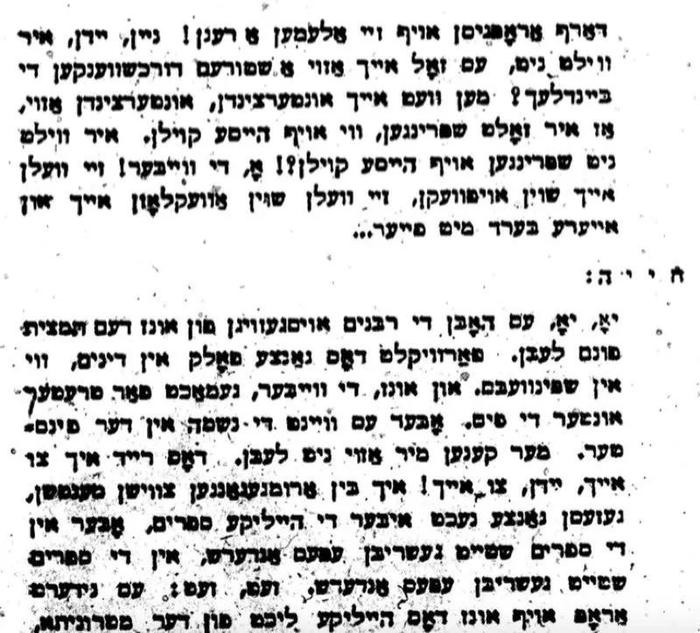

意第绪语长这样。

当时大四的我了解到以上这些知识之后,非常激动,誓要研究辛格和意第绪语文学。可惜,当我在网上搜索哪些学校开设这个专业时,答案是——国内没有一所院校开设这个专业,也没有专家学者能够直接阅读和翻译意第绪语。

我所能做的,只能出国读,美国或者以色列。考虑到语言和安全的问题,我最终选择了美国。

冷门专业有多 “冷”?

意第绪语言文学(英文叫 Yiddish Studies)在国内是个冷门专业,其实,在美国也不是热门专业。一般来说,意第绪语言文学这个专业应该属于“犹太研究”(Jewish Studies)之下的,但,“犹太研究”与什么英文系、罗曼语系、日耳曼语系等相比,也不算显学。

而且,美国大学的院系划分,因受到其冷战时期其全球战略的影响,人文类学科要么按照语系来划分,比如罗曼语系、日耳曼语系、斯拉夫语系,要么按照地域来划分,比如近东系、东亚系、拉美与伊比利亚半岛系等。

故而,如果按照这个体系来划分,意第绪语言文学这个专业,在有些大学里,被划到近东系(对,现在的犹太国以色列就在中东,西方学术体系中,现代以色列那块地方也被称为“近东”,而我们东亚则被称为“远东”),在有些大学里被划到日耳曼语系(也对,意第绪语本来就源自中古日耳曼语),在有些大学里被划到斯拉夫语系(也没错,讲意第绪语的犹太人后来就生活在斯拉夫大地上),在有些大学里被划到英文系(其实也对,因为再后来,很多犹太人移民到美国了,美国在 2010 年之前其境内的犹太人口是要超过以色列的)。

更有甚者,有些大学实在没办法把它划归到任何一个按照语种或者地域划分的院系,就把它划到比较文学系(无奈地说,这也没错,因为意第绪语言文学研究无论是研究方法还是研究对象,都天然地具备比较文学的特点)。

别问我是怎么知道这些的,申请博士时候的选校名单我整整看了三个礼拜,每个大学我都要把上面提到的这几个院系看个遍,时间基本是别的专业的五倍。

当然,更普遍的情况是,大部分美国大学就没有这个专业,这种特殊情况只给我两个选项

——要么被名校录取,要么读都不要读,没有什么保底学校可以接着,如果你指排名三十左右的 UIUC 是保底学校的话……看人家那学校的学生不讥讽死你。

好在,万幸,我硕士和博士都申到了排名比较靠前的学校,以至于让我能体验一把在美国读冷门专业是个什么感受。

首先,既然是冷门专业,那人数肯定不多。我在读硕士的时候,我们系三个方向每年招收三个研究生,一个方向一个。而我的上一级和下一级,我的这个方向是没有招学生的,这就导致读硕士的时候,整个系里这个方向的研究生只有我一个。

但你想知道老师有多少个吗?六个正式老师加两个博士后,师生比 8:1。你知道我有多幸福吗?我这边写了篇论文,夸张的时候,四五个老师奔走相告;我要去以色列一趟,六七个老师给我出谋划策。

申请博士的时候找老师们给我写推荐信,我遇到的问题不是没有老师帮我写推荐信,而是老师太多了我都不知道找谁好了。

师生比 8:1 当然骇人听闻,上课人数之少也令我大开眼界。我在国内的时候读的是中文系,一两百个人一起上课是常事。然而,到了美国之后,我发现——我选的课的人怎么都这么少啊!

比如圣经希伯来语诗歌课,三个人,其中一个男生还总不来;比如犹太拉比文学课,五个人;比如犹太神秘主义与魔法课,四个人——这个课因为人少,某天我们讲到犹太拉比如何让泥人复活,老师真的带着我们去外面挖土捏泥人了,可惜的是我们不是拉比,怎么做法泥人也没活过来。

这种情况一直持续到我来哥大读博,我们专业的课基本都是三五个人——这就导致我一直以为这是北美文科教学的常态,直到我选了一门文学理论课,德语系老师开的,上课那天,我一推门,一屋子乌泱泱地坐的全是人,人数比我在哥大上课认识的同学、教过的学生和教我的老师加在一起的二倍还多,把我激动坏了。

当然,小班教学肯定有小班教学的好。最大的好处就是老师可以兼顾到每一个人,无论在课堂上和老师沟通的次数、时间还是课后老师对学生的辅导,都是那种人数众多的大班所不能比的。

其次,对于英语非母语的国际学生来说,在这样的课堂上锻炼口语和在人前讲话的能力对于英语和自信的提升非常有帮助。

再次,在课堂上和同学们之间建立的友情非常牢固,因为一上课、翻来覆去就看那几个人,而且可能你上的很多课都是那几个人选,不想说话聊天也得说话聊天,久而久之,革命友谊自然无比牢固。

小班教学只是冷门学科带来的好处之一,另外一个好处就是,你基本看不到中国人。因为平时上课遇不到中国人,下了课就自己回家待着也没有中国室友,所以一般我有事都是找我同学兼朋友,就省掉了和中国人抱团说不上英语一说,对美国社会、生活等方方面面有了不少了解。

比如我刚到哥大读博士的时候,学校分我的公寓里有个中国室友,她其实也在美国生活蛮长时间的了,竟然不知道用 Swiffer 和 Clorox 来打扫卫生。我在亚马逊上订了这些东西之后,她就觉得这个世界对她好温柔,终于可以摆脱洗抹布和涮拖布了。

就这样,几年下来,我不但把口语可以说到上课和美国学生们拌嘴吵架的程度,还攒了一堆外国朋友,而且无论是当众演讲还是英文写作,全都大幅度提升,出国留学的基本目的是达到了。

但,既然学了这么“冷”的东西,将来好找工作吗?

“冷” 门专业也可以“温”起来

去年我回国,去参加了一个在国内举行的国际会议——正如我在前面所讲的,现在在我国,还没有人能够直接阅读和翻译意第绪语,所以邀请我去开会的老师在介绍我时说:“这可是一个宝。”

当然,作为“宝”,肯定是要谦虚低调的,但老师这样讲,其实还表明另外一层含义:国内其实是需要这样的人的,虽然需求量不多,但每个方向、每个领域最好都有懂的“宝”一枚入。这大概是因为随着我国总体经济、科技水平的提高,我们不需要把所有的精力都投入到提高经济和人民生活水平上了,而可以把更多的精力和资金投入给可以提升人们精神生活水平的人文学科上。

世界那么大,人类文明史那么漫长,总会有人好奇,总会有人想去看看我们所思所想之外是什么。而既然你已经知道了李白、杜甫、白居易,知道了莎士比亚、弥尔顿、华兹华斯和萧伯纳,那 Esther Kreitman、Israel Joshua Singer、Sholem Aleichem、Mendele Moykher Sforim、Yitskhak Leybush Peretz 了解一下?

而这个专业在美国,虽然也不是热门专业,但,纵使市场需求少,我们培养的更少。以哥大为例:

首先,我们不是年年都招博士的,如果申请时水平不够或者老师怕你读不下来,宁可不招也不会乱招;

其次,如果招博士的话,最多一年招两个,所以平均下来,其实一年一个都不到,和德语系那边的博士生数量相差悬殊。然而,就是这样的专业,每年毕业生申请博士后或者教职的情况都还不错,而且还有些大学出现了有教职却没老师的情况。虽然不是热门专业,但找工作的难度可能还低于一些竞争激烈的热门专业。

虽然说了这么多读冷门专业的好处,但真正选择自己的专业时,还是要以自己的兴趣为出发点,而不能刻意为了学冷门专业而去学冷门专业。

我只是想鼓励那些对某些在国内和美国非大热专业感兴趣又不敢跨出第一步的人说,其实,与其站在门口向里张望,真的不如抬脚迈进去看看门里到底什么样。

也许,进门之后,你会看到一个意想不到的桃花源。

发布于:北京