忙“年事”需用一两个月的光景

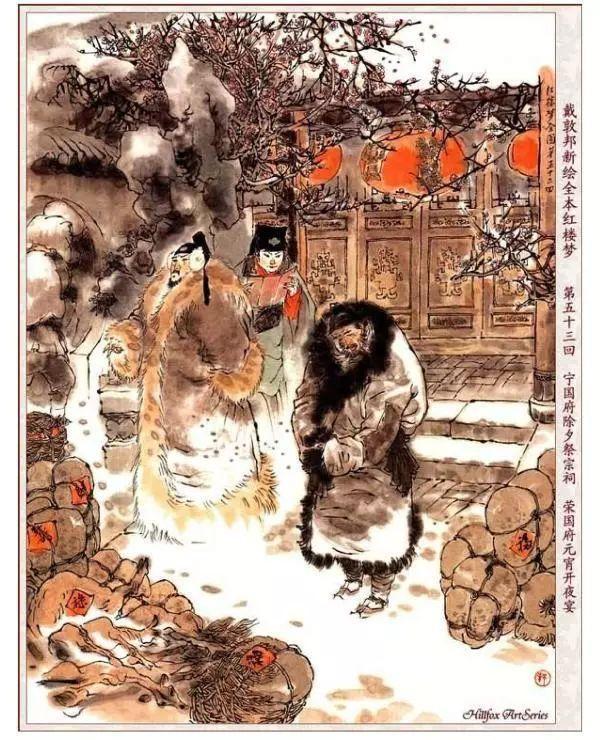

《红楼梦》中写到过年、家宴所用的笔墨不少,最为集中表现“年事”的是第五十三回“宁国府除夕祭宗祠、荣国府元宵祭宗祠”。

对于清代大家族来说,一年的末尾要收年例,一年的收支要结算,要买年货,做新衣,还要置备年菜,祭祀祖先,也要请客、送礼、拜年。这一系列繁琐的年事和仪式少说也要一两个月光景。所以,宁国府的贾珍老爷忙着领皇上的恩赏银,收乌进孝家送来的年例,而操办过年期间吃穿用度的任务自然就落到了掌事的女眷王夫人和凤姐儿身上。

文中写到:“当下已是腊月,离年日近,王夫人和凤姐儿治办年事。”直到正月里还“连日被人请去吃年酒,不能胜记。”而贾珍那边,则是开了宗祠,又“着人打扫,收拾供器,请神主,又打扫上屋,以备悬供遗真影像。”

在明清时的北京,一到年末,不但有街市设摊结棚,鳞次栉比地摆出来,而且物价飞涨。正如明人《帝京岁时纪胜》中记载:“腊月,诸物价昂,盖年景丰裕,人工忙促,故有腊月水土贵三分之谚。”按日子安排着人事往来和祭拜礼节,再加上正月十五元宵之日皇上恩赐元妃归宁,贾府中难免“内外上下,皆是忙忙碌碌”。如此忙碌而且花销过多,也就难怪贾珍会抱怨:“真真别叫过年了”!

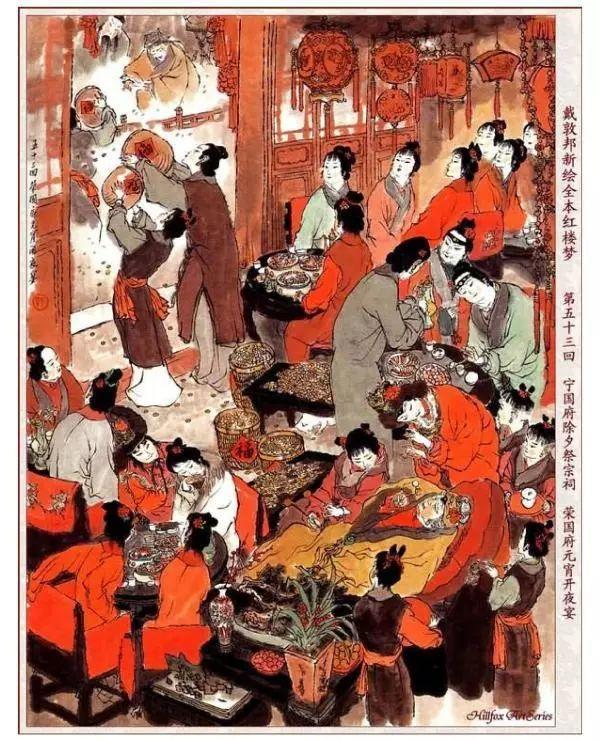

哭穷归哭穷,但过年张灯结彩和迎新夜宴的奢靡排场样样不能减。虽然贾珍也在愁花销,不过,单看乌进孝送来的年例就十分丰富:

“大鹿三十只,獐子五十只,狍子五十只,暹猪二十个,汤猪二十个,龙猪二十个,野猪二十个,家腊猪二十个,野羊二十个,青羊二十个,家汤羊二十个,家风羊二十个,鲟鳇鱼二十个,各色杂鱼二百斤,活鸡、鸭、鹅各二百只,风鸡、鸭、鹅二百只,野鸡、兔子各二百对,熊掌二十对,鹿筋二十斤,海参五十斤,鹿舌五十条,牛舌五十条,蛏干二十斤,榛、松、桃、杏穰各二口袋,大对虾五十对,干虾二百斤,银霜炭上等选用一千斤、中等二千斤,柴炭三万斤,御田胭脂米二石,碧糯五十斛,白糯五十斛,粉粳五十斛,杂色粱谷各五十斛,下用常米一千石,各色干菜一车,外卖粱谷、牲口各项之银共折银二千五百两。外门下孝敬哥儿姐儿顽意:活鹿两对,活白兔四对,黑兔四对,活锦鸡两对,西洋鸭两对。”

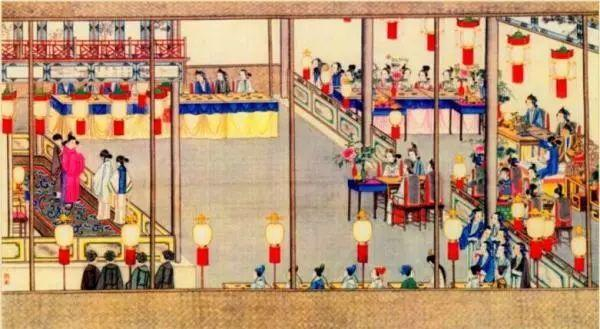

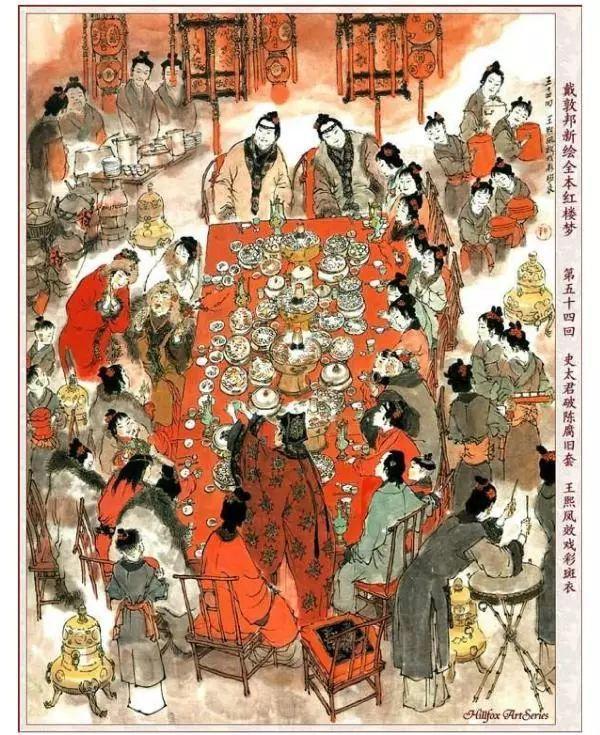

有了这些年例和皇上的恩赏银,贾母的花厅里才能摆了十来席酒,搭戏台、看灯、放炮竹,好不热闹。宝玉、黛玉、宝钗、湘云,跟着吃酒、看戏,比平时更多几分愉快。而且旧时嫁娶都由长辈定夺,没有被“逼婚”的烦恼,过年还是很轻松的。

“总把新桃换旧符”

过年贴门神和春联的风俗早在宋代就有,而且家家户户都要供。

在《红楼梦》里,“到了腊月二十九日了,各色齐备,两府中都换了门神、联队、挂牌,新油了桃符,焕然一新。宁府从大门、仪门、大厅、暖阁、内厅、内三门、内仪门并内塞门,直到正堂,一路正门大开,两边阶下一色朱红大高照,点的两条金龙一般。”

据邓云乡在《红楼风俗谭》中说,过年时,对联和挂牌十分常见,数量极多,除了大门要贴以外,二门、角门、屋门也全都要贴,不过长短不一。大门外马头墙上要贴很长的对联,但灶王龛上的小对子,像“上天言好事;回宫隆吉祥”等,不过一尺长。大门、二门和角门,还要在影壁正中挂上“福”字、“鸿禧”、“榖旦”等挂牌。

【桃符】

明清盛行贴春联以后,古代锭桃符板就慢慢失传,渐渐把“桃符”作为春联的古语。但《红楼梦》里,先说换了联对,后面又油了桃符,显然这不是一回事。其中区别,简单来说,联对是红纸写的,桃符专指木制联对,也叫“抱柱”。早在第十七回,贾家营造大观园迎元妃回来省亲时就提到,正房廊柱的不少灯匾对联,都是木制雕刻的。也就是说,贵族之家寻常日子里木制对联挂了一年,到新年来时也要翻新,所以要“新油了桃符”,一定程度上保存了古风。

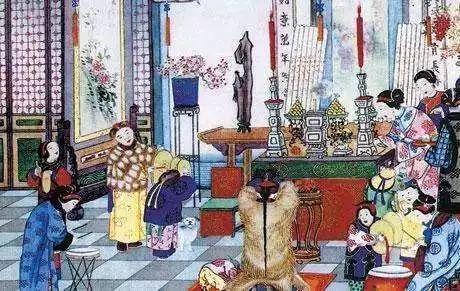

过年祭祖是头等大事

周汝昌先生的《祭宗祠》一文中,就十分强调在封建贵族社会中“礼”的重要性。

在祭祖这样的仪式中,贾府人要“分了昭穆,排班立定”。从“文”旁之名的贾敬主祭,贾赦陪祭;从“玉”旁为名的贾珍献爵,贾琏、贾琮献帛,而史老太君最珍爱的宝玉,在整部书里戏份最多,也只能捧香,不得“抢镜”;余下便是从“草头”的贾菖、贾菱展拜垫、守焚池。整个过程中,“青衣乐奏,三献爵,兴拜毕,焚帛,奠酒。礼毕,乐止,退出。”

宗祠在长房东府贾珍那边,文中以薛宝琴之眼描述了宗祠:“原来宁府西边另一个院子,黑油栅栏内无间大门,上面悬一匾,写着是‘贾氏宗祠’。”不过,在陈其泰先生在眉批中写到:“何须用宝琴,殊无理。所以用宝琴者,见宝钗已定归贾门也。”

也就是说,在祭祖这样的家族事务中,宝钗等作为薛家乃是外姻,无入祠堂参拜之礼,而宝琴就更隔了一层。家族之间的区隔在清代贵族当中本来极为分明,作者这样一写,似乎就暗示了宝钗终将与宝玉配成姻缘了。

除夕:“拜官年”、年夜宴与散压岁钱

像现在一样,除夕夜散压岁钱也是必不可少的讲究。当时对压岁钱的重视,要远胜于后代。

除夕夜的贾府满满的是喜庆与热闹:“那晚各处佛堂灶王前焚香上供。王夫人正房院内设着天地纸马香供。大观园正门上挑着角灯,两旁高照,各处皆有路灯。上下人等,打扮的花团锦簇。一夜人声杂沓,语笑喧阗,爆竹起火,络绎不绝。”这“鲜花着锦,烈火烹油”的场面,在贾府的节庆日子里不曾少见,但某种程度上,也是旧时北京过年风俗的一面镜子。

记录清代北京风俗的《燕京岁时记》有云:“京师谓除夕为三十晚上。是日清晨,皇上升殿受贺,庶僚叩谒本管,谓之“拜官年”。世胄之家,致祭宗祠,悬挂影像。黄昏之后,合家团坐以度岁。酒浆罗列,灯烛辉煌,妇女儿童,皆掷骰斗叶以为乐。及亥子之际,天光愈黑,鞭炮益繁,列案焚香,接神下界。和衣少卧,已至来朝。旭日当窗,爆竹在耳,家人叩贺,喜气盈庭,转瞬之间,又逢新岁矣。“可见《红楼梦》中所言不虚。

除夕夜免不了要散压岁钱。不但给钱,而且要早早备下,还要大钱、新钱。像现在过年有人换新钞票给孩子或者给个吉利的数字一样,清朝大户人家的押岁锞子也要有吉祥的寓意。

举报成功