工笔重彩画即浓重色彩的画法。以矿物质颜料和分制颜料为主,画面以色为主,设色浓重、艳丽、华贵,给人以高雅富丽堂皇的感觉。重彩一般采用积染套色的方法,所谓“三矾九染”就是指此种画法,每遍施色薄,层层加深,数通之后加染一遍胶矾水以固定已上去的颜色,使得画面色彩厚重、沉著。

中国画可分为宫廷画、民间画和文人画;其中,宫廷画和民间画多以勾线为主,着色为辅的表现技法,这种技法一直被沿用至今,称作工笔重彩。从技法上讲,中国画可分工、写两大类,即工笔与写意;工笔中有淡着色与重着色两种画法,分别叫做工笔淡彩与工笔重彩。工笔重彩的使用不仅十分广泛,而且形式多样。

如果从中国绘画使用的原料看,工笔重彩的起源可以追溯到中国远古的原生岩画。据考古发现,原生岩画的红色涂绘颜料含有较多铁质,由此,可以推断它是一种矿物质颜料。在制作岩画的过程中,“画家们”将赤铁矿磨制成粉,调和牛血等制成调和料,并用手指或羽毛等工具蘸着颜料绘制于岩壁上。这些原始绘画尽管经历了数千年的岁月,却仍保持如初,这充分证明了矿物质颜色所具有稳定而不易变色的特性。这也是矿物质颜料在中国画的创作中发货出其特性并一直沿用至今的缘故。

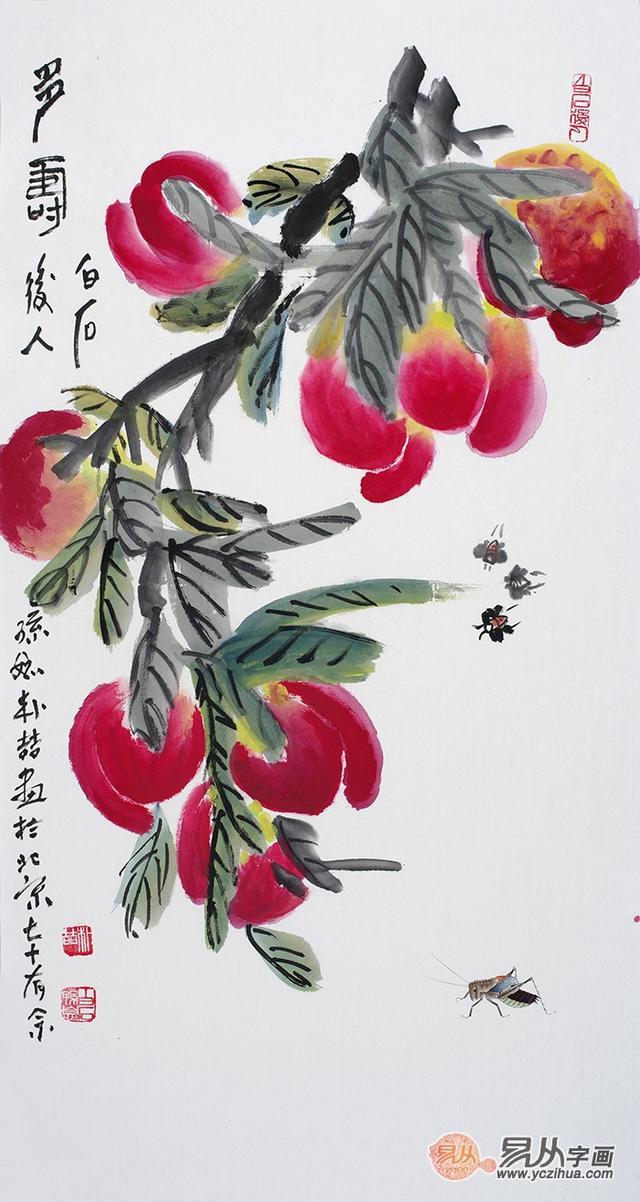

国画欣赏:

齐白石后人朴喆老师寿桃图《多寿》(作品选自:易从网)

无论是敦煌的壁画,还是唐宋时期的卷轴画,抑或是元代的永乐宫壁画,明代的法海寺壁画等作品,都大量使用天然矿物质石青、石绿、朱砂、朱膘、金、银、云母等颜色,这些充分证明了矿物质颜料在中国画运用的原始性及重要性,及其与重彩画发展历史的内在联系。无论作为一种技法,还是作为 一种功能,工笔重彩与重彩都具有丰富的艺术内涵和深刻的文化价值。它是在中国画历史发展中发挥了重大作用的传统艺术,也是当代中国绘画发展和创新理应继承和转化的重要艺术资源。

从词源上看,“重彩”一词来自诗经,原指多种颜色的华美衣服,这与我们理解的“重彩”的内涵相去甚远。所以,这里着重从“重”和“彩”两个字的本义上来探讨和理解重彩画的内涵。首先,“重”字在辞海中有几十种论述,就字面意思看,它与“轻”相对应,又指色味浓。“重”字在绘画上指材料,是指矿物质颜料(石色),从颜色的质感上讲,它是以矿石为原料,经研磨成粉或小颗粒状调胶成为绘画颜料,其特点是有覆盖性,而植物色是以植物的叶、茎、根等为原料,其特点是透明、轻快。因石色具有一种材质即闪烁又稳重的美感,所以给人以厚重、凝重、浓重的印象。“重”还能给人以颜色饱和的感觉。更有意思的是,“重”,还可以读作为“重”(chóng),理解为“多重”的意思。

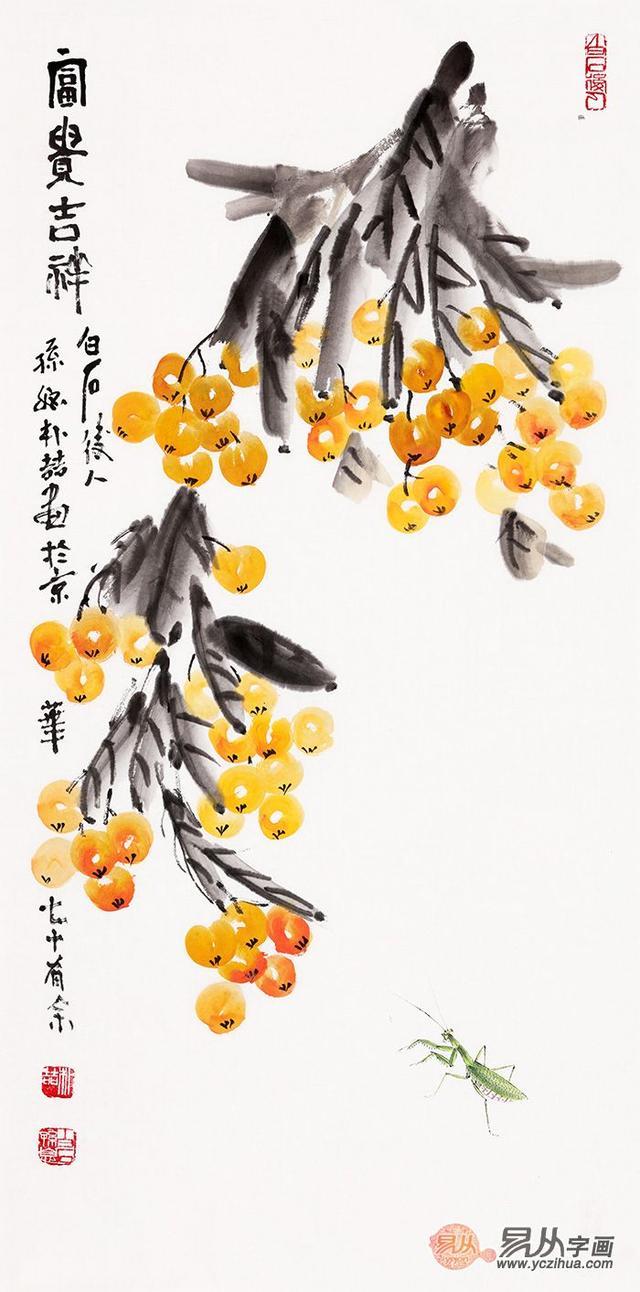

国画欣赏:

齐白石后人朴喆老师枇杷图《富贵吉祥》(作品选自:易从网)

结合中国重彩画来理解,绘画作品的多次积色或罩色,能够产生套叠、透叠的色彩和丰富的层次感。在作画过程中,可随意布色不受线的约束,这种层次感和自由度可以让绘画语言呈现出重、厚、浓、繁的特质。因此,在传统工笔重彩的审美中注入新的造型语言,新的形式语言,新的制作技法以及新时代的新气象,相对于传统意义上的工笔重彩的表现空间扩展了。

其次,重彩之“彩”,首先涉及的就是色彩。中国画的发展以色彩表现为起源,它历经了唐宋时期绘画中色彩表现的成熟与辉煌,虽然在元明清的中国画发展中,文人画曾取代其主流地位,然而,工笔重彩在重墨轻色的社会背景中依然没有停止它前进的步伐,在蹒跚中期待着再一次的辉煌。从历史发展的角度看,虽然中国画以色彩的表达在元明清之后有所沉寂,但并未断流,甚至在某些方面有所继承和发展。就此而言,我们不能把中国画等同水墨画,水墨画只是中国画其中的一种表现形式。以上分析表明,重彩画有其水墨画不可替代的技术、审美和文化内涵。因此,在当代中国画的发展中,这是我们应该加以继承的重要方面,而且应该在继承传统色彩表达力的基础上,不断注入新的因素,让中国绘画的精神和面貌发扬光大。

国画欣赏:

齐白石后人朴喆老师雄鸡荔枝图《大吉大利》(作品选自:易从网)

传统工笔重彩画的表现手法,从勾线、分染、罩染、添色,一步步制作,最后流入某种程式化的创作模式,这无疑是传统工笔重彩画所具有的局限性。当代中国重彩画,在制作程序上不像工笔重彩那样三矾九染,制作的过程更加丰富多样,对于线与色的表达也比传统工笔重彩画宽泛了许多,甚至能够完全突破线条的束缚。这种发展不仅体现了重彩画技法顺应时代的特色,而且为传统的绘画技法注入了新的活力。

工笔重彩画法是一种造型工整细致,色彩浓艳而略带装饰性的画法,工笔重彩法适宜使用熟纸或绢,通常可分成六个步骤:

①起稿:先用铅笔或炭笔在稿纸上将人物造型画正确,修改完美后将画纸蒙在上面覆描。

②勾线:勾线有两种方法,一种称为勾勒法,就是先用淡墨勾出轮廓线,着色后再用重墨或重颜色把主要线条重复勾勒一次,这种方法不怕着色时把原来的线条遮盖,画起来较方便,另一种称为勾填法,就是用浓淡墨色把线条勾好的轮廓里面,不可将颜色盖住墨线,这种方法勾出来的线条流畅,但填色较费工夫。

③分染底色:为了表现面部和衣褶的凹凸起伏变化,在暗处先分染一次重色,面部可以用赭色分染,方法是珠一只笔蘸赭石,一只笔蘸清水,先用颜色笔局部染色,即用清水笔推开,仕女的面颊可先用洋红分染。

④着色:传统仕女的着色法近似京剧人物的化妆,称为三白法,即额鼻和下颚三部分晕白粉,眼眶和面颊用色比较夸张,多用洋红朱膘藤黄,调少许白粉,男子的脸用赭色朱膘和藤黄,叫少许白粉。

⑤罩色:在渲染和着色之后,为了使色调统一或补救某些不协调的部分,如脸部常用淡赭石平涂一或两遍。

⑥提色:在最后完成之前,对重点部分再作加工,如眼睛口角或鼻等,使其更为突出,画仕女面部在三百的部份再加白粉,有时可从纸的背后拖染白粉,以加强面部的粉白效果。

举报成功