说到二二八事件的引爆点──台北市区的历史现场,大家可能会想起发生缉烟血案的天马茶房、遭到抗议民众捣毁破坏的专卖局台北分局(今彰化银行台北分行)、攻击游行请愿民众的台湾省行政长官公署(现在的行政院),以及将事件消息传播给全台民众知晓的台湾广播电台(今台北二二八纪念馆)等地标。

被视为二二八事件导火线的缉烟血案,便发生于大稻埕天马茶房门前。

事实上,今年 2 月 27 日所举办的「228・0 走寻真相── 228 七十週年纪念行动」,正是将以上四个地点选为步行活动的停留点,以此表达对于二二八受难者的深刻追思。

除了这几个较为大家所知的事发地点之外,台北市区其实还有一个你我都耳熟能详、却未必知道它与二二八事件密切相关的重要古蹟。这个「被遗忘的现场」,就是曾经作为国民大会议场与总统就职会场、近年则转型成为艺文表演场地的台北中山堂(以下简称为「中山堂」)。

鲜少有人道临近西门钉闹区的台北中山堂,其实也是二二八事件的重要现场之一。

如同时空侦探在〈官方意识型态的晴雨表〉所提及的,原名「台北公会堂」的中山堂落成于日治晚期的 1936 年(昭和 11 年),是一栋可供民众进行集会活动的大型公共建筑。日本政府投降之后,台北公会堂先是成为国民政府举行受降仪式的会场之一,接著被改为纪念孙中山(1866-1925)的中山堂,象徵台湾的统治者正式改朝换代。

国府接收台湾初期,中山堂除了继续作为民众的集会空间之外,也成为本土民意代表的开会议场之一。1946 年 4 月,台北市参议会在中山堂正式宣布成立。隔月,在省参议员王添灯(1901-1947)的建议之下,台湾省参议会的议事会场也从较为狭小的龙口街教育会馆(今二二八国家纪念馆)搬迁到可以容纳更多旁听民众的中山堂。

是故,当震惊全台的二二八事件爆发之时,中山堂自然也成为在地民代与仕绅们商讨善后办法的开会现场。

二二八事件期间,王添灯以省参议员身分加入「二二八事件处理委员会」,并在其后的镇压行动失去性命。

1947 年 2 月 28 日,有鑑于台北市民与长官公署的衝突逐渐升级,台北市参议会在中山堂召开了紧急会议,并由省参议会议长黄朝琴(1897-1972)率领数位参议员向行政长官陈仪(1883-1950)痛陈专卖局缉私的诸多弊端。翌日,市参议会又邀请国大代表、省参议员等民代在中山堂组织了「缉烟血案调查委员会」,要求陈仪成立一个官民合组的处理委员会,以谋求整起事件的妥善解决。

在陈仪的同意下,调查委员会以中山堂为据点,先是改名为「二二八事件处理委员会」(以下简称「处委会」),并接纳学生、民众和台湾省政治建设协会等各派人士,完成组织的扩大与改组。另一方面,希望弭平事件的长官公署也一面请求中央派兵支援,一面积极接触领导政治建设协会的蒋渭川(1896-1975,蒋渭水之弟)、派遣特务打入处委会,试图加以控制局面,却也因此埋下了一条不安定的易燃引信。

蒋渭川以政治建设协会的领袖身分加入处委会,并在长官公署的搜捕行动中失去女儿巧云。

改组完成之后,处委会为了稳定台北市区的治安状态,接著在中山堂组织了「台北市临时治安委员会」,并成立「忠义服务队」以作为维持治安的执行机关。然而,获选为处委会治安组组长与忠义服务队队长的许德辉(1907-?),其实是军统局安插在处委会内部的特务人员。是故,忠义服务队日后多次洗劫民宅与商店,试图在民众与处委会之间挑起对立情绪,以此弱化反对长官公署的本土势力。

其后,台北市区的治安状况虽然正在逐渐恢复,对于长官公署积怨已久的全台各地却陆续发生了官民对抗的衝突事件。眼见广大民众已经不可能只以严惩凶手为满足,处委会便决定寻求根本性的解决办法,将协商的目标从解决缉烟血案抬高到寻求政治的整体改革。

3 月 5 日,处委会先是对长官公署提出了八条政治改革请求,随后又在 7 日陆续扩充为三十二条与四十二条要求。除了主张撤销专卖局、贸易局、台湾警备总部等造成台民不满的机构之外,处委会还明确提出希望暂时接管台湾的行政与军事权限:

1、对于目前的处置

一、政府在各地之武装部队,应自动下令暂时解除武装,武装交由各地处理委员会及宪兵队共同保管,以免继续发生流血衝突事件。

三、各地若无政府武装部队威胁之时,绝对不应有武装械鬪行动,对贪官污吏不论其为本省人或外省人亦只应检举转请处理委员会协同宪警拘拿,依法严办,不应加害而惹出是非。

四、对于政治改革之意见可条举要求条件向省处理委员会提出,以候全般解决。

六、在政治问题未根本解决之前政府之一切施策,(不论军事,政治)须先与处理委员会接洽,以免人民怀疑政府诚意,发生种种误会。

追加通过

三、限至三月底台湾行政长官公署应改为省政府制度,但未得中央核淮前暂由二二八事件处理委员会之政务局负责改组,用普选公正贤达人士充任之。

四、处理(委员)会之政务(局)应于三月十五日以前成立,其产生方法,由各乡镇区代表选举该区候选人一名,然后再由该县市辖参议会选擧之,其名额如下:台北市二名,台北县三名,基隆市一名,新竹市一名,新竹县三名,台中市一名,台中县四名,彰化市一名,嘉义市一名,台南市一名,台南县四名,高雄市一名,高雄县三名,屏东市一名,澎湖县一名,花莲县一名,台东县一名,计三十名。

五、劳动营及其他不必要之机构,废止或合併,应由处理(委员)会政务局检讨决定之。

简言之,处委会所提出的改革要求,不外乎希望在不卷入国共内战的前提之下,一举达成日治时期以来的台人自治悲愿。值得注意的是,以上这些要求高度自治的提案,未必全部出自有意改革的处委会成员之手。根据目前的通说,当处委会在中山堂开会讨论政治改革的具体细节时,混入会场的特务人员趁机鼓譟追加了形同接管政府权限的激进要求,以此製造政府发兵镇压的「大义名分」。

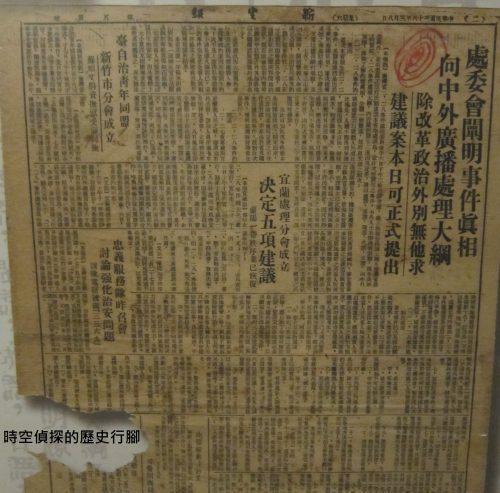

1947 年 3 月 8 日的《台湾新生报》刊载了处委会向长官公署提出的四十二条要求。

对于行政长官陈仪来说,原先寄望处委会能将缉烟血案大事化小,却没想到处委会反而给他带来更多政治难题,甚至隐然有架空长官公署职权,成为台湾实质政治中心的迹象。是故,陈仪对于整起事件的态度开始从原来的请兵自卫变成倾向武力镇压,所要求的援军数量也从起初的一旅或一团(不足五千人)加码为「纪律严明、武器精良」的两个师(可达两万多人)。

另一方面,此刻正忙于剿共战事的国民政府主席蒋介石(1887-1975)自 3 月 1 日起,便陆续接到二二八事件的相关报告。随著陈仪与驻台情治单位的回报内容越发严重,蒋介石决定採取「先剿后抚」的方针,无视台民请求中央勿派兵赴台的电报,将增援陈仪的军队从原本的一团与一营(两千人)增加为万人编制的一个师(即整编第二十一师)。

3 月 8 日,处委会在接获中央援军即将抵达的消息之后,开始发生严重的内部分裂。除了部分委员宣布辞去处委会的职务之外,更有成员声明先前提出的政治改革方案「迹近反叛中央,决非省民公意」,呼吁民众自明日起复学复工。然而,对于已经决意进行「镇压制裁」的长官公署来说,自然不可能让屡次提出改革要求的处委会在接下来的军事行动中全身而退。

二二八事件期间,以中山堂为据点的处委会曾就政治改革的具体内容进行多次讨论

同日,长官公署先派遣宪兵第四团团长张慕陶(1902-1985)安抚在中山堂集会的处委会成员,宣称处委会所要求的政治改革极为正当,中央绝对不会对台湾用兵;然而,等到援军登陆台湾之后,公署便命令埋伏于中山堂四周的军警便衣压制处委会,并且开始搜捕、处决处委会的主要成员。数日之后,公署正式宣布处委会为非法组织,下令予以撤销解散。

3 月 17 日,奉命来台宣慰的国防部长白崇喜(1893-1966)抵达台湾。在为期 16 天的宣慰过程当中,白崇喜曾在中山堂对省参议员、市参议员、各区区长等公职人员发表演说。除了宣示政府将从宽进行善后工作、尽量培植任用台湾人才之外,白崇喜也批评处委会要求接收政府、军队缴械等提案形同国府「战后对日本受降一样,毫无理由」。

1947 年 3 月 17 日,国防部长白崇喜(前排右 2)来台进行为期十六天的宣慰工作。

返回南京之后,白崇喜于 4 月 6 日完成〈宣慰台湾报告书〉。

除了交代二二八事件的远因与近因之外,报告书仍是将此事定调为「少数共党份子及野心家与暴徒浪人」试图利用缉烟意外颠覆政府、夺取政权,反映了国府在内战的背景之下,依然不脱「共党煽惑」的思考逻辑,无法了解台湾在历经了五十馀年的日本统治之后,已经发展出不同于中国的政治型态与对于台人自治的高度渴望。

时至今日,即便二二八事件已经过去了整整 70 个年头,它仍然在许多人的心中留下了一道永远无法抹去的陈年伤痕。每逢 2 月 28 日这个日子,这道伤痕就会隐隐作痛,彷彿在提醒我们不能忘记今日的民主成果,其实是多么地得来不易。

举报成功