鹤湖新居,是深圳现存300多座客家围中保存最完整、最具代表性的一座客家民居建筑群。它是客家人开发深圳地区的历史见证,为研究深圳历史、文化、民俗和建筑等提供了重要的依据。

鹤湖新居

在龙岗街道罗瑞合社区的现代钢筋水泥丛林中,矗立着一座规模宏大、气势磅礴的传统客家民居,它就是鹤湖新居。虽然经历了近200年的风雨,人们徜徉在当年客家先祖来时的地方,眼前仍能浮现当年的喧闹和繁华。

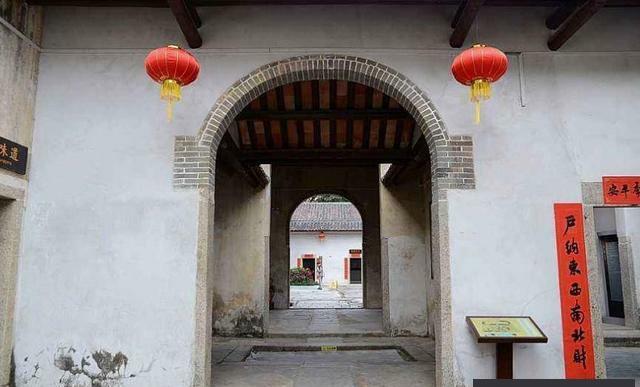

从侧门进入,首先映入眼帘的是6米多高的围墙。坐落于月池后面的鹤湖新居像一位深沉含蓄且怡然自得的老者,不动声色地审视着人世间风云变迁。正门两侧安放着两尊铁炮,门外面上部正中位置,有一块大石匾,上面刻有“鹤湖新居”4个大字,题款为“嘉庆二十二年岁次丁丑仲秋月吉旦”,这是鹤湖新居内围落成时间,即公元1817年,距今已经有197年了。

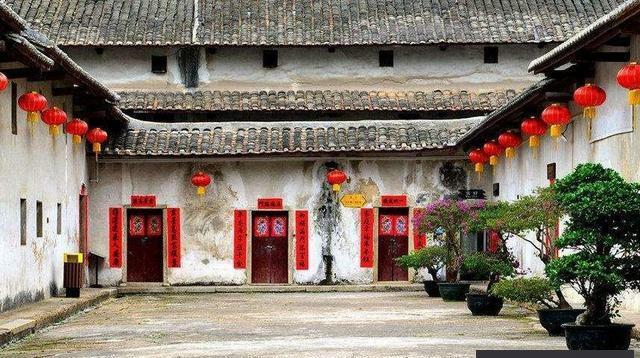

鹤湖新居院落

穿过正门后,便来到中堂。中堂是家族议事、接待宾客的地方。两边的堂联所反映的就是一部罗氏家族史,也是龙岗客家发展史的一个缩影。中堂后面是上堂。上堂是客家人供奉祖宗牌位的场所,这里不仅是年节之时祭祀祖宗的场所,也是家族中举行婚丧嫁娶等礼仪仪式的地方。

鹤湖新居现为深圳重点文物保护单位,经修复,现已辟为客家民俗博物馆。博物馆复原了一套原居房。该院坐南朝北,两间一进,带一个天井和一个廊房。原居房内所有陈列物品都是鹤湖新居罗氏族人使用过的物品,简单质朴,比较真实地反映了客家普通平民的生活状况。奇怪的是,大部分单元房的卧室、客厅都没有窗户,光线较暗,采光和通风主要通过天井。据介绍,原来也有人家会用玻璃开个小窗,以前玻璃是稀有之物,因此能开得了玻璃窗的人家大多是有钱人家。不开窗的主要原因是为了安全。

客家围屋相传始于东汉时的“坞堡”,防卫始终是围屋一个重要功能,为确保安全,鹤湖新居的外墙高6余米,厚约1米,由三合土夯筑而成,非常坚固,墙上开有数排“望窗”与“枪眼”,墙顶半米多高的女儿墙内侧有宽约40厘米的过道。

鹤湖新居布局

整个鹤湖新居建筑外围前宽后窄,略呈梯形。内部建筑主体为三堂两横结构,分内外两围,规模宏大。围墙内屋宇、厅、堂、房、井、廊院布局错落有致,号称“九天十八井,十阁走马廊”,贯穿整个围屋,与四角的碉楼相连,组成防御工事,可居高临下防御外扰。这是典型的客家民居建筑风格。

客家民居·鹤湖新居

在深圳客家围屋鹤湖新居中,还珍藏着一件宝贝,那就是一组用贝壳磨制而成的窗户——海镜窗。明清时期,东南沿海一带出现了一种用打磨成薄片的蠡壳(贝类的壳)代替窗纸制作而成的窗屏,这种窗屏就叫海镜窗。海镜窗具有“透光不透亮”的特点,阳光通过海镜窗,过滤掉紫外线,形成温和典雅的七彩虹光,既不刺眼还能防止家具因晒伤而褪色。

由于其制作工艺比较繁琐,费时费力,因此当时只有富裕人家才有实力安装得起海镜窗。鹤湖新居里的海镜窗是在几年前才被意外发现的,当时它就藏在这栋房子里围南部外侧的一间横屋内。这组海镜窗是深圳地区已知面积最大、保存最完整的古代海镜窗,对深圳地方史、建筑史,尤其是对客家历史的研究具有重要意义。

鹤湖新居外景

鹤湖新居周边环境绿化是整治工作的一项重要内容。现在月池前的空地种有木瓜、细叶榕及草坪,景观周围遍植绿竹,一派田园诗意。青翠绿竹、参天古榕映衬着灰黄的老围屋,古朴中透出生机,庄重处闪现灵动。如今的鹤湖新居围墙高大坚固,月池整洁明净,古树苍劲雍容,人们置身其中,蓦然间仿佛穿越时空,重回历史,浸润在宁静而神秘的意境中。

举报成功