导读:在数字化浪潮的推动下,教育领域正经历着前所未有的变革。然而,随之而来的数字鸿沟问题却成为了全球教育公平与质量提升的拦路虎。2024年初,美国发布的《国家教育技术计划》为我们提供了一个缩小这一鸿沟的行动框架。今天,与您分享本篇文章将深入探讨该计划的核心内容,分析其对于教育数字资源获取、数字化教学设计以及技术应用的深刻见解,为我们揭示一个全面而精准的教育数字化转型蓝图,为弥合教育数字鸿沟、推动教育创新和发展提供新的思路与策略。

· 摘 要·

当前,数字鸿沟已经成为各国推动教育数字化转型的关键瓶颈问题。2024年初,美国发布《缩小数字访问、设计与使用鸿沟的行动倡议——2024年国家教育技术计划》,聚焦美国社会如何缩小教育数字鸿沟,从教育数字资源获取、数字化教育教学设计以及如何使用数字化技术三个方面,阐述美国未来五年的行动规划和指南。

该计划重点提出,为应对教育领域中的三种数字鸿沟,应提前绘制三种画像。一是学习者画像,了解未来学习者在大学、职场和社会生活中成功所需的技能和特质。二是教师画像,了解教师需要具备哪些知识和能力,以帮助学生在课堂上培养这些技能。三是学习环境画像,了解为实现系统地帮助教师和学习者发展,如何设计和建设数字基础设施。

基于该计划的解读与分析,提出对我国的三点启示:一是加快发展新质生产力,提高全民数字素养和技能;二是全面构建“师—生—环境—区域”融合图谱,提高教育数据治理水平;三是创新人机协同模式,赋能高阶思维发展。

╱ 读者福利 ╱

以下是文章全文——

数据鸿沟(Digital Divide)一直以来都是数字化转型的关键问题,在教育领域也是如此。新冠疫情期间,因大流行疾病对教育行业的冲击,促使远程教育和学习的需求急剧增加,利用数字技术提供教育和培训成为常态,但数字技术的运用不可避免地带来数字鸿沟。简·范迪克(Jan Van Dik)提出,数字鸿沟是指不同地域由于对现代信息技术的拥有或应用程度,以及创新能力的差别,造成的信息落差[1]。数字鸿沟的存在带来诸多的教育不平等,技术应用的益处仅局限于少数学习者[2],严重影响人们的受教育权。

为了缩小数字鸿沟,2024年1月22日,美国联邦教育部教育技术规划办公室发布《缩小数字访问、设计与使用鸿沟的行动倡议——2024年国家教育技术计划》(A Call to Action for Closing the Digital Access, Design, and Use Divides—2024 National Educational Technology Plan,以下简称NETP 2024 )。《国家教育技术计划》(NETP)是美国教育技术政策的代表性文件,其阐明通过技术实现国家的学习愿景和计划,以使无处不在、每时每刻的学习成为可能。NETP 2024聚焦当前美国社会如何缩小教育数字鸿沟,从教育数字资源获取、数字化教育教学设计以及如何使用教育数字化等三个领域进行详细的分析、阐述,并提出具体的行动倡议。基于此,本文深入分析与审视NETP2024,旨在把握美国教育领域缩小数字鸿沟的行动方案,借鉴其中对我国有益的经验和启示,以期为现阶段更好地落实国家教育数字化战略行动提供参考。

01

历年NETP总体框架

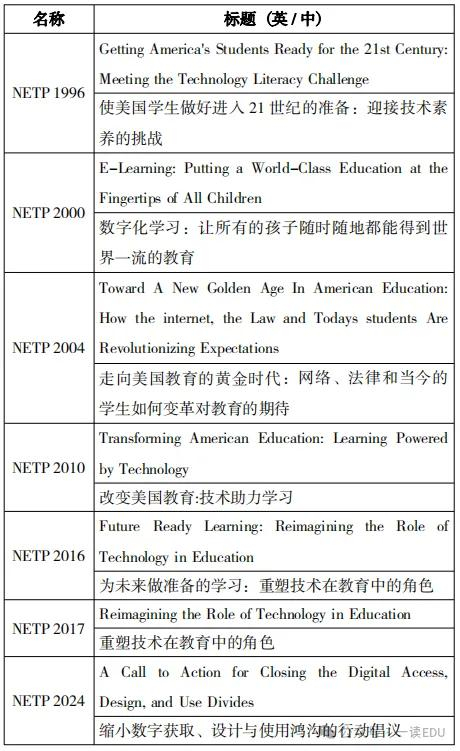

NETP是美国信息化教学发展的纲领性文件,它以国家名义推出涵盖整个教育系统的教育发展计划。至今,美国政府已经发布七次国家教育技术计划,具体如表1所示。

表1 NETP历年发布情况

NETP反映了美国对于教育技术的不断探索和适应,自1996年首次发布以来,经历了多次更新和演变,以适应不断变化的教育和技术环境。例如,NETP 1996强调为教育信息化创造基础设施条件;NETP 2000强调数字化学习的重要性;NETP 2010强调利用技术促进教育创新。整体而言,不同时段的NETP都聚焦当时信息技术的新发展,树立教育与技术融合的新理念,强调技术与教育的融合发展。

在教育领域,发展数字技术旨在向每个学生提供适应性的、有质量的、丰富的教育服务,从而加快学习。虽然技术的不断发展促使教学场域扩充,打破了传统的物理疆界,营造出无疆界的美好愿景,但也衍生出价值期望与实然境况间的落差——教育中的数字鸿沟[3]。NETP 2024指出,当数字技术应用不能成为现实,往往在人们之间会产生不平等[4],这种不平等就是数字鸿沟。

NETP 2024由美国教育技术规划办公室的多位专家起草而成,是面向国家和地区各级政府部门、学校、教师和学生发布的文件,其中包含大量实践案例和操作指南,探讨教育领域如何突破数字鸿沟。NETP 2024将教育领域的数字鸿沟划分为“数字使用鸿沟”“数字设计鸿沟”“数字获取鸿沟”,通过对数字鸿沟进行详细的分析、阐述,提出具体的行动倡议,以促进有效利用技术支持教学与学习。

02

NETP 2024内容概要

NETP 2024主要从数字使用、数字设计、数字获取三个维度,描述教育领域数字鸿沟的具体内容。

(一)数字使用鸿沟

数字使用鸿沟(The Digital Use Divide)指学生在技术应用上的显著差异,即一部分学生能够主动运用技术进行创造、设计、构建、探索和协作,而另一部分学生则被限制在被动使用技术的状态。数字使用涵盖积极使用技术和消极使用技术两方面。积极使用技术指学生利用技术来发现、分析和应用知识,而不是被动地接收信息,如批判性思维、编码、沉浸式模拟、媒体制作、与专家互动、建立全球联系、设计、同伴合作等活动;消极使用技术指学生使用技术进行被动的任务完成,如填写数字工作表或消费数字内容,而没有伴随的反思、想象或参与等活动。

学生在技术应用上的显著差异造成数字使用鸿沟。疫情期间,美国联邦政府提供资金帮助远程教育,这种资金提供虽然有助于缩小数字使用鸿沟,但并未将其消除。如果不对学习中的技术使用加以干预和关注,数字使用鸿沟将会逐渐扩大。进一步而言,虽然技术有潜力支持学习者的需求,但如果不仔细考虑技术使用所支持的学习目标及其应该呈现的方式,数字使用鸿沟将继续扩大,并加剧因疫情而恶化的现有不平等现象。

(二)数字设计鸿沟

数字设计鸿沟(The Digital Design Divide)指教育从业人员在专业学习方面获取、处理、运用以及创造数字资源和使用数字技术而导致的差异。数字资源是包括数据信息在内的各种数字化资源;数字技术是运用数字化能力来从事现实世界变革的科学技术[5]。在使用数字技术和获取数字资源方面,优秀教师利用自身优势进行数字生产,不断强化自己的数字能力,而普通教师没有足够的技术使用和资源获取能力,两者间的数字能力差距不断拉大,由此产生数字设计鸿沟。

如今,随着学校文化、专业学习与教育技术的深度融合,广大教育工作者更加无法公平地获得时间和专业学习支持,以发展数字专业能力,导致数字设计鸿沟越来越大。因为并非所有教育工作者都有时间、支持和能力来设计融入技术的教学。为了缩小数字设计鸿沟,教育从业者有必要进行专业培训与学习,提升其使用数字技术进行教学设计和获取高质量数字资源的能力,进而提升学生的数字素养。

(三)数字获取鸿沟

数字获取鸿沟(The Digital Access Divide)指不同群体由于网络连接问题导致的信息、技术、资源以及知识获取的差异。相关数据显示,美国99.3%的学校拥有可靠的高速宽带连接,但许多学生仍然缺乏可靠连接;13%的美国家庭没有订阅宽带互联网服务,导致这些家庭的学生无法进行互联网接入。网络连接容易影响人们获取、掌握数字信息和数字技术,连接差距形成数字获取鸿沟。

数字技术在促进社会经济快速发展的同时也带来诸多问题,尤其是很多弱势群体在获取数字资源和掌握数字技术过程中,被排斥在数字环境之外,由此引发了数字时代的数字鸿沟问题[6]。面向环境的数字获取鸿沟主要关注数字基础设施、数字设备、数字资源等方面存在的不公平,以及数字健康、数字安全、数字公民技能等数字素养的普及。其中,可访问性、数字健康、数字安全和数字公民技能是缩小数字获取鸿沟的关键。

可访问性要求确保所有学生(包括残障学生)能够平等获取和参与设计开发教育材料、资源和技术。同时,为了满足不同需求的学生,可访问性还涉及创建包容性的学习环境,确保所有学生能够有效参与教育活动。数字健康指个人与技术、数字世界保持健康平衡关系的能力;数字安全指保护个人免受在线风险,并确保其使用数字技术时的隐私和安全;数字公民技能指参与数字平台的各种技能。数字素养是使用技术的技能,使学生能够查找、评估、整理、创造和传达信息,以及发展数字公民意识和对技术负责任地使用。数字素养涵盖数字健康、数字安全和数字公民技能。

而在学校之外,造成数字获取鸿沟的原因可以归纳为三方面:可用性、可负担性和采纳性,如图1所示。可用性关注校外是否具备充足的基础设施和广泛的网络覆盖范围,以提供稳定可靠的高速有线或无线宽带服务,以及学习技术工具。研究表明,家庭宽带接入的质量和类型直接影响学习者的学校参与度、表现结果和数字素养[7]。因此,可用性要求学习者及其家庭覆盖可靠、高速有线或无线宽带服务,以支持家校社协同学习需求的物理基础设施。可负担性关注学习者和家庭是否具备能力承担可靠、高速宽带连接,以及学习技术工具安装和维护成本。美国很多低收入家庭没有办法负担高昂的网络服务和数字设备费用,这种情况导致该类家庭学习者无法连接网络和使用数字设备,以满足学习需求。采纳性关注学习者和家庭是否具备获取可靠、高速宽带服务以及技术工具的信息、支持和技能,以进行学习。在日常生活中,除了强调可靠、高速宽带服务的可用性和可负担性,采纳性还强调公民的数字包容和技能发展,即是否提供必要的信息、支持和技能培养机会,以适应学习的发生。

图1 学校以外数字获取鸿沟的成因

图1 学校以外数字获取鸿沟的成因03

NETP 2024行动方案

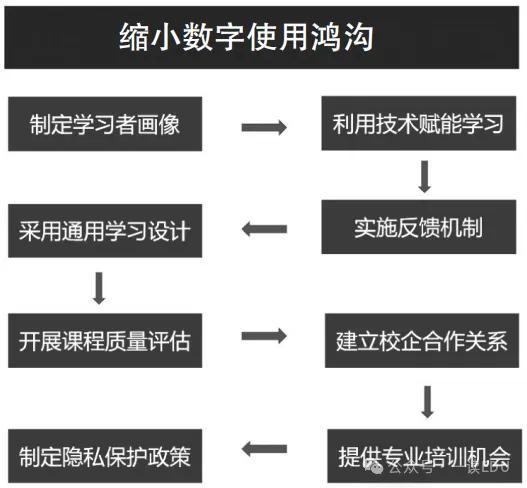

(一)缩小数字使用鸿沟

NETP 2024针对缩小数字使用鸿沟提出具体的指导和建议,以保证所有学生能通过使用技术获得积极的学习体验。相关指导和建议如图2所示。

图2 缩小数字使用鸿沟的建议

图2 缩小数字使用鸿沟的建议一是制定学习者画像。使用学习者画像描述整个K-12教育学习过程中,学生应具备的技能和特质,通常包括批判性思维、问题解决能力、沟通、合作、创造力、数字素养等技能。教育领域学习者画像借鉴用户画像的方法和思想,主要是利用数据挖掘和学习分析技术对学习者学习行为构建[8]。学习者画像能够反映学习者个性化学习心理和外在表现特征,基于数据挖掘与认知心理视角发掘学习者特征,可以实现学习者个性的精准描绘,从而达到优化教学设计、提高教学效果、实现个性化教学的目的。

二是利用技术赋能学习。技术是教学系统的要素之一,它对教学的改变体现在资源、环境、工具等方面[9]。在技术与教育教学深度融合的背景下,技术赋能学习主要表现在ICT能力培养、知识创造能力培养以及组织与管理能力培养[10];积极使用技术发现、分析和应用学习,可以赋予学生学习主动权,培养学生的批判性思维、创造力和解决问题能力。

三是实施反馈机制。学习者技术使用差异造成数字使用鸿沟。为了缩小这种鸿沟,应该在教学过程中实施明确的反馈机制,利用数字技术深入挖掘和分析学生的问题和需求,通过教育干预和激励措施,强化学生的参与度和主体性,有效促进学生在学习过程中的共同设计角色,从而提升教育的质量和效果。

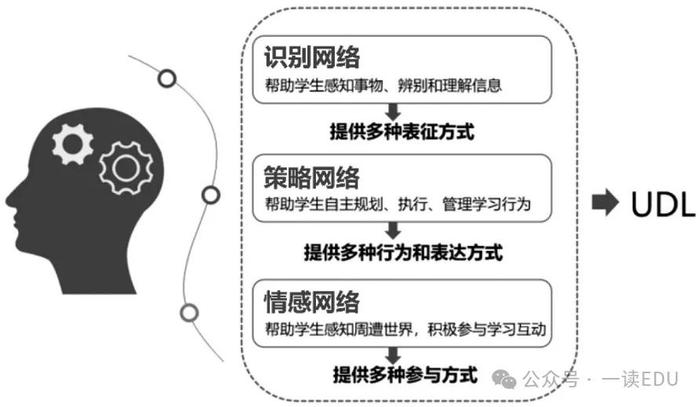

四是采用通用学习设计(Universal Design for Learning, 简称UDL)。通用学习设计是20世纪90年代美国特殊技术应用中心(CAST)建立国家通用课程访问中心产生的,由建筑和产品开发中“通用设计”(Universal Design, 简称UD)衍生而来。通用学习设计聚焦教育领域,作为一种将研究、开发和教育实践集中于一体的教学手段以促进学习。

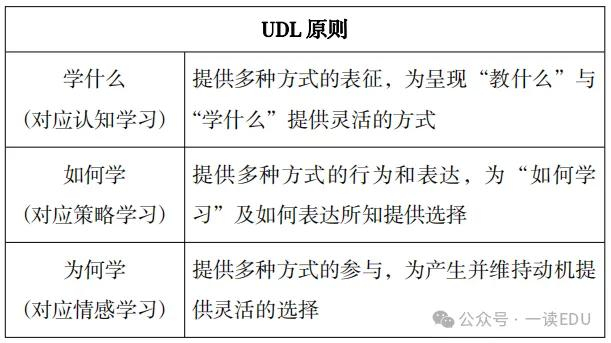

美国特殊技术应用中心将通用学习设计定义为一种包括教育目标、教学方法、教材和评估的课程框架[11]。它能够改善和优化教学和学习,旨在通过减少教学中的障碍和解决个体差异、学习偏好,为所有学生提供课程和教学过程的便利。美国特殊技术应用中心还将通用设计原则应用于教育环境,通过将教学方法与3个大脑网络(情感网络、识别网络和策略网络)相结合构造学习脑模型[12],重塑对学习者进行学习时脑活动的认识。识别网络帮助学生感知周围事物,提升理解和辨别能力;策略网络帮助学生提升自我调节学习能力,自主规划、执行、管理学习行为;情感网络帮助学生感知周遭世界,积极参与学习互动。UDL理论基本概念如图3所示。

图3 UDL理论基本概念

图3 UDL理论基本概念UDL围绕“为何学”“学什么”“如何学”三大原则,在识别、策略以及情感三维方面提供丰富的选择[13],使个体能够按照各自最为偏好的方式开展学习,如表2所示。随着技术与教育教学的深度融合,在教学实践中运用UDL有助于创造灵活的教育环境,为不同能力的学生消除障碍,提高所有人的学习机会。

表2 UDL原则

五是开展课程质量评估。课程是人才培养的核心,直接影响学生发展。课程质量是评价学科发展水平和衡量人才培养质量的重要指标,直接决定着人才的培养质量。课程评估涉及对课程的质量、有效性以及适切性进行全面、系统的审查和评估,可以反映课程质量存在的主要问题,能够成为下一阶段培养方案修订、课程建设的改进目标[14]。

六是建立校企合作关系。通过与高校、企业、非营利组织建立合作伙伴关系,帮助学生获得教育技术支持的实践学习和基于工作的学习体验。产教融合、校企合作可提高人才培养质量,通过校企合作全方位培养,学生在通用能力、专业能力和领导能力方面实现螺旋式递增[15],同时社会与情感能力得以培养提升,促进学生最终价值的实现。

七是提供专业培训机会。专业培训可以为教育工作者提供专业学习和技术援助,以支持教育技术的使用。SAMR模型[16]、TPACK框架[17]、PICRAT模型[18]、ISTE标准等可以为各州和地区制定技术计划提供示范,有助于指导技术在教学中的整合,促进学习者和教育者的发展,同时推动数字化教育的创新和改革。

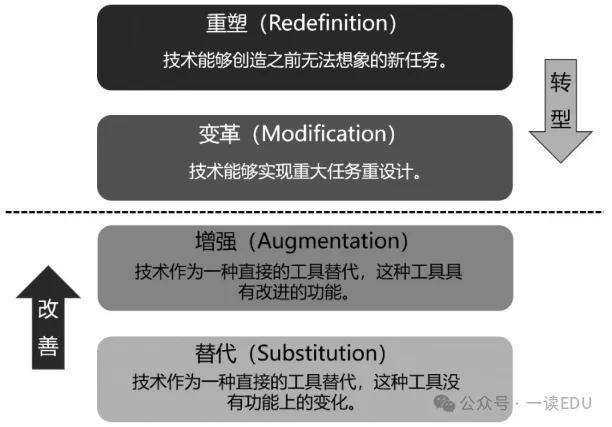

其中,SAMR模型是一种将技术整合于教学活动中的框架,分为替代(Substitution)、增强(Augmentation)、变革(Modification)和重塑(Redefinition)四个层次,如图4所示。SAMR模型可以帮助教育工作者评估和优化使用技术的方式,以创造更高层次的学习体验。

图4 SAMR模型

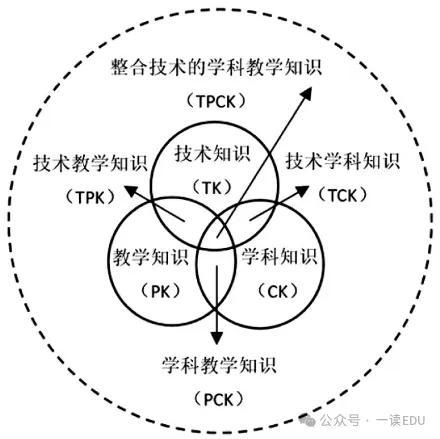

图4 SAMR模型TPACK框架是在PCK理论的基础上,增添了技术知识(TK),将其与PCK理论中的教学法(PK)和课程内容知识(CK)两两重叠、相互交织形成维恩图结构,如图5所示。TPACK框架可以分析学科教学的诸多现象、从不同维度解释课堂中的教学行为,因此被广大教师视为提升教学的有效方法[19]。

图5 TPACK模型

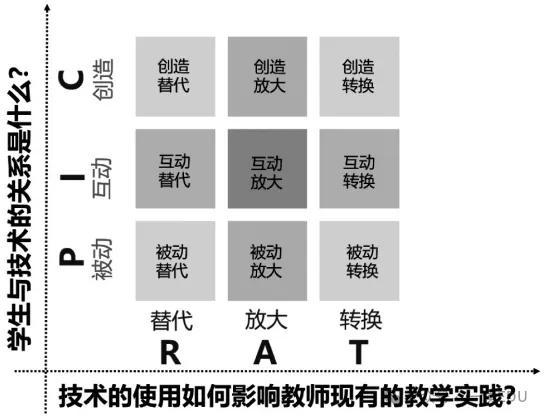

图5 TPACK模型PICRAT是教师教育技术整合模型,旨在帮助教师改进课堂实践,包括PIC和RAT两部分[20]。PIC部分回答“学生与技术的关系是什么”,包括被动、互动或创造;RAT部分回答“技术的使用如何影响教师现有的教学实践”,包括替代、放大或转换。这两个问题的答案被组织成一个3×3可视矩阵,如图6所示。

图6 PICRAT模型

图6 PICRAT模型八是制定隐私保护政策。教育信息化的推进,使得数据隐私在教育领域变得更加重要。主管部门通过制定相关教育准则和保护措施,保障学生的数据隐私和安全。同时,这些措施还有助于防止偏见,支持文化敏感性和教育公平性。

(二)缩小数字设计鸿沟

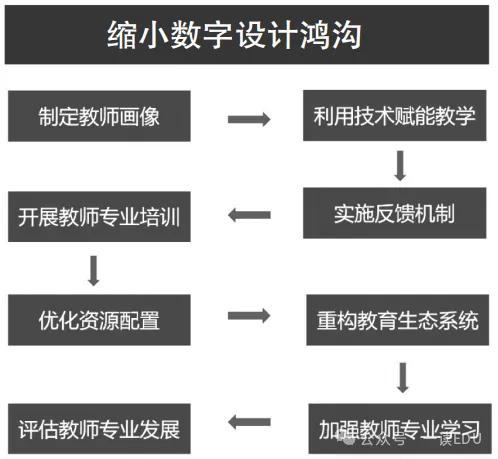

数字设计鸿沟存在于广大教师之间,教师缺乏专业发展的时间和支持,去学习、成长和反思自己的专业实践。为了缩小教师的数字设计鸿沟,NETP 2024提出相关指导和建议,具体如图7所示。

图7 缩小数字设计鸿沟的建议

图7 缩小数字设计鸿沟的建议一是制定教师画像。教师画像是基于数据的技术画像,旨在对不同教师的个体特征、需求、偏好和行为进行表征、发现和预测[21]。其中,要厘清教师需要具备哪些知识和能力,以帮助学生在课堂上培养这些技能。当前,数字技术与教育的深度融合,促使教师和学生必须适应数字技术的蓬勃发展及其在教育领域的快速渗透。画像可以精准刻画个体多维度特征。通过精准刻画教师与学生的画像,可以实现师生之间的个性化配对。

二是利用技术赋能教学。技术与教育教学的深度融合,使其成为促进有效教学的重要手段。在以学生为中心、以学生为本的理念指导下,在线教学、混合教学、项目式教学、翻转教学等模式逐渐出现并广泛应用,技术的发展促使教学方式更加多元化,催生新的教学理念和方法,引发教学方法的变革。教师在教学实践中需运用通用学习设计,利用技术赋能教学,教师能够深化通用学习设计的理解与应用、模拟与实践。此外,联邦教育法已经将通用学习设计纳入教师培训(包括职前和职后),以期提升教师课程设计的能力,减少课程中的学习障碍,修补课程失能。

三是实施反馈机制。教师是教学中的重要要素,实施反馈机制有助于促进教学质量的提升以及教师个人的专业成长和发展。通过反馈机制,教师可以根据学生实际需求发现不足,进而调整教学策略,并进行自我反思和修正。这种机制的存在,使得教学成为一个动态、不断优化的过程,不仅有助于提高学生的学习效果,还可以通过自我完善,实现教师专业发展。

四是开展教师专业培训。为教师和管理人员提供支持数字技能发展的专业学习,以便其能够为学生、学校及社区树立技能应用的榜样。当前,教师和管理人员对数字技术基本原理及其使用中蕴藏的潜能和潜在风险缺少系统了解,不能熟稔、规范、科学地应用技术赋能教学,存在被裹挟于“信息茧房”的异化可能[22],从而加剧数字鸿沟。开展系统化的专业学习,能够有效地缩小此类数字鸿沟。

五是优化资源配置。教育资源配置均等是教育公平的重要内容,优化配置资源不仅可以扩展其本身的效益,而且也会推动学习、教学与管理的深层次变革[23]。实现教育资源配置的优化与均衡,要坚持公平与效率原则,加强政府宏观调控与统筹协调,推进资源均衡布局与共享,激发社会力量参与支持,并加强教育研究与政策支持。

六是重构教育生态系统。人工智能的广泛应用,不仅冲击了产业的发展结构、人类的思维方式和社会行为,也对教育系统形成系统性变革与重塑。面对人工智能引发的教育变革,有必要从各利益相关者、智能技术与智能环境之间重构教育生态系统。研究表明,教师、管理者与学生对待技术的观点和态度,决定技术促进教与学发展的程度[24],未来可从教师、管理者、学生等方面共同促进教育系统的协同演化。

七是加强教师专业学习。建立信任并帮助教师增强和发展专业实践,以满足学生需求。目前,全球人工智能时代的本质源于数字化对生产力的大幅度赋能,因此要从新的视角培养创新型教师,进而提升教师队伍整体素质,推动教育教学改革,促进教师专业发展。

八是评估教师专业发展。教师缺乏专业发展的时间和支持导致数字设计鸿沟出现,为了缩小此类数字鸿沟,有必要基于教师画像的精准刻画,为教师专业发展提供必要支持。教师专业发展涵盖的专业理念、专业知识、专业能力和专业情意[25]。评估教师专业发展可以从机制保障、环境营造、课程建设、方式创新、评价改革等五方面进行变革创新。

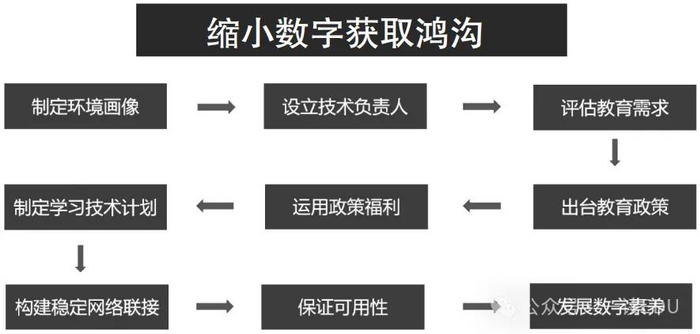

(三)缩小数字获取鸿沟

区域差异、各地综合实力等方面的差距,造成教育数字资源获取困难,由此扩大数字获取鸿沟。NETP 2024针对缩小数字获取鸿沟提出九项建议,如图8所示。

图8 缩小数字获取鸿沟的建议

图8 缩小数字获取鸿沟的建议一是制定环境画像。环境画像制定的目的,是厘清为实现系统地帮助教育者和学习者发展,如何设计和建设数字基础设施。在此方面,我国当前正通过“东数西算”工程升级基础设施建设,由此拓展教育新动能、创造教育新供给和服务教育新需求,有效拉动教育数字化转型工作。

二是设立技术负责人。设立教育技术相关负责人,以合理规划资金使用和未来发展。负责人必须是教育领域的技术引领者,拥有构建并优化学前到K-12教育与IT管理深度融合的综合能力。同时,责任人需深入理解教学设计原理,掌握多元化评估与评价体系,能够推动教师的专业发展。

三是评估教育需求。评估需求有助于确保数字基础设施的功能和特性与实际应用需求相契合,优化教育资源配置,提升教学质量和学习效果。具体而言,在设计和建设数字基础设施时,要精准评估教育者和学习者的需求,如为教师开发相应的在线教学平台和工具,为学生优化学习资源的呈现方式和互动方式等。

四是出台教育政策。根据各地教育资金结构,出台相关政策和指导方针,以确保相关设备的及时更新。在制定相关政策时,需充分结合地区间的经济、文化、教育水平等实际情况,因地制宜,精准施策。

五是运用政策福利。管理者要充分利用国家和区域政策福利,为购买教育技术硬件、软件及相关服务提供便利。深入研究国家和区域层面的政策导向与资金支持机制,精准对接教育技术发展的实际需求,确保政策红利能够最大限度地转化为教育发展的动力。

六是制定学习技术计划。在各方利益相关者充分协商的基础上,参考既定审查周期制定学习技术计划。与各方利益相关者进行充分的协商,体现民主决策的原则,更有助于确保计划的全面性和可行性;审查周期的存在,意味着计划需要定期进行评估和调整,以适应不断变化的教育环境和技术发展趋势。

七是构建稳定网络连接。数字获取鸿沟的根本成因是,地区间网络连接问题造成的信息、数据、资源等方面获取差距。为了缩小数字获取鸿沟,有必要构建家校社协同网络连接,整合家庭、学校、社区在资金、技术、管理等方面的优势,推动网络连接基础设施的建设与升级,提高网络覆盖率和质量。

八是保证可用性。在确定具备充足基础设施和广泛网络覆盖范围的基础上,为学生提供稳定可靠的网络连接以及技术工具,保证学生能够随时随地进行学习。

九是发展数字素养。将数字健康、数字安全、数字公民权利以及媒体素养,在所有年级和学科领域中的技能和期望进行规划和整合。在学科发展中保证基本数字素养的普及,实现家庭的教育数字化转型。

04

NETP 2024对我国的启示

面对数字中国建设和新时代人才强国战略的呼唤,教育数字化转型进程中亟需关注并弥合数字鸿沟。NETP 2024描述了三个数字鸿沟,详细地分析、阐述教育数字资源获取、数字化教育教学设计以及如何使用教育数字化,并提出缩小数字鸿沟的具体建议。为了更好地落实国家教育数字化战略行动,本研究通过解读NETP 2024,审视美国缩小数字鸿沟的规划和实施路向,总结出对我国更好地缩小教育数字鸿沟的几点启示。

(一)加快发展新质生产力,提高全民数字素养和技能

当前,西方发达国家借助数字技术和数字资源等先发优势,推行数字霸权并进行数字掠夺,持续巩固数字鸿沟趋势,以延续其长期的数字剥削,不断生成和再生成新的数字鸿沟。在我国,加快发展新质生产力,提升全民数字素养与技能,不仅是顺应数字时代要求、提升国民素质、促进人的全面发展的战略任务,也是弥合数字鸿沟、促进共同富裕的关键举措。

新质生产力作为数字时代的新型生产力形态,是以科技创新为引擎,高层次人才为支撑,战略性新兴产业和未来产业为载体,数字化、智能化、绿色化为基石构建的高效能、高质量生产力[26]。在科技成为教育变革内生动力的今天,资源优化配置的科学性、实时性、有效性来自于把正确的数据、在正确的时间,以正确的方式,传递给正确的人和机器,实现数据流动的自动化。数据流动的自动化,本质是用数据驱动的决策替代经验决策,基于“数据+算力+算法”可以对物理世界进行状态描述、原因分析、结果预测、科学决策。具体而言,数字化解决了“有数据”的问题,网络化解决了“能流动”的问题,智能化解决了“自动流动”的问题,其内的逻辑是不断把人类对物理世界的认知规律通过“数据+算力+算法”的模式嵌入到物理世界,把人从繁重、重复性的工作中解放出来。因此,发展新质生产力,本质还是要把握数据要素如何创造价值。

新质生产力有助于摆脱传统增长模式,契合我国高质量发展的内在需求。新质生产力的突破点在“新”,锚点在“质”,落脚点在“生产力”[27]。加快发展新质生产力,是中国式现代化道路必由之路。进入新的智能时代,数据驱动带来的不仅仅是成本的降低和效率的提升,它还是人们认识和改造世界方法论的一个新的阶段。在“数据+算力+算法”定义的世界里,知识创造者借助智能工具,基于能源、资源以及数据这一新生产要素,构建一种认识、适应和改造自然的数据生产力。数据生产力意味着知识创造者的快速崛起,智能工具的广泛普及,数据要素成为核心要素。数据要素的价值在于重建人类对客观世界理解、预测、控制的新体系、新模式。人们要清晰地理解,微观具象世界中数据要素创造价值的技术、原理、路径、模式,以及宏观抽象世界中数据要素创造价值的机理、逻辑和意义。

弥合数字鸿沟必须依赖个体具有对数字风险规避的意识能动和行为自觉,数字素养就是弥合数字鸿沟这场“战争”的第一道亦是最后一道“防线”[28]。当前,全球经济数字化转型不断加速,全民数字素养与技能日益成为国际竞争力和软实力的关键指标。“数字技能”侧重职业者的专业能力,“数字素养”侧重终身学习与修养。从人的全生命周期角度考虑,“数字素养与技能”更符合我国提升国民素质与促进人的全面发展的规律和要求。

目前,我国已经发布《提升全民数字素养与技能行动纲要》和《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》,规划部署提升全民数字素养与技能的战略目标和重点任务。当前,提升全民数字素养和技能,可以从三个方面重点推进:一是要构建与人民群众密切相关的数字生活、数字工作、数字学习、数字创新四大应用场景。在生活方面,提升居民使用数字资源、数字工具的意愿和能力;在工作方面,促进数字化服务和培训向农村地区延伸,提升领导干部和公务员学网、懂网、用网的能力;在学习方面,针对不同年龄阶段、不同学历体系的数字教育培训场景,积极构建终身数字学习体系;在创新方面,积极探索数据驱动科研新范式,构建大数据驱动的科研创新模式。二是要从供给侧、需求侧和环境侧协同发力,丰富优质数字资源供给、提升高品质数字生活水平、提升高效率数字工作能力、激发数字创新活力、提高数字安全保护能力、强化数字社会法治道德规范等。三是要重点关注老年人、残疾人、农民等群体的数字社会融入问题,尽可能缩小其面临的数字技能鸿沟。此外,提升全民数字素养与技能,不仅要加强宣传教育,唤醒公民的数字觉醒,鼓励人们自觉地接纳数字技术;同时也要深化教育改革、加强社会教育和培训、推动政产学研用融合、加强国际交流与合作,为数字化发展提供坚实的人才基础。必须明确,提升全民数字素养和技能是一项系统工程,需要政府、教育机构、企业和社会各界的协同努力。

(二)全面构建“师—生—环境—区域”融合图谱,提高教育数据治理水平

在教育数字化转型的过程中,数据承担着“动力引擎”的重要角色,是驱动数字化教育创新发展的关键力量[29]。然而,每一次数字创新都会形成新的数字鸿沟,导致数字鸿沟成为当今社会永久的结构性特征之一。数据是推动数字化转型的关键要素,缩小数字鸿沟需要充分发挥数据的价值,全面构建“师—生—环境—区域”融合图谱,提高教育数据治理水平,进而推动教学数字化转型和智能升级。

NETP 2024在缩小数字鸿沟的建议中明确提出,要建立学习者、教师和环境画像。其中,学习者画像通过对学习者属性、学习过程、学习结果等要素进行建模、分析和预测,为学习者的个性化学习提供更为系统、精准、科学的服务[30]。人类社会认识客观世界的方法论从“观察+抽象+数学”的理论推理阶段,到“假设+实验+归纳”的实验验证阶段,再到“样本数据+机理模型”的模拟择优阶段,当前已进入“海量数据+科学建模分析”的大数据阶段,也即采用“数据+算法”的模式,通过大数据去发现物理世界的新规律。数据这一生产力正在重构整个经济运行的新体系,成为经济增长的新动能,推进经济生产方式和模式的变革。在教学信息化实践中,更是存在大量类型复杂、内涵丰富、模态多样的教育教学数据。这些数据在人工智能、学习分析、数据挖掘等技术的融合作用下,使得画像刻画成为现实。此外,在技术成熟背景上发展起来的事理图谱能够实时获取教学活动中的数据,并据此分析教学活动中各要素的发展规律[31],构建事理图谱满足“教—学—评”一体化的要求也成为教育领域关注的热点。

我国人口多,地区差异大,教育数据流转情况复杂,因此应充分考虑自身的教育发展水平、资源条件和技术应用能力,针对教师、学生、环境、区域,构建不同层级的数据管理系统、平台,形成“师—生—环境—区域”多方联动机制,推动教育数字化转型。例如,在教师层面收集和分析教学行为、教学效果等数据,为教师提供个性化的教学支持和专业发展建议;在学生层面跟踪和评估学生的学习数据,实现精准的教学诊断和个性化的学习路径规划;在环境和区域层面进行数据的监测和分析,以此优化教育资源配置,提升区域教育整体质量。整体来说,就是通过对教育数据的整合挖掘,发现教育过程中的问题与瓶颈,从而提出针对性的改进策略,推动教育的创新发展,促进“师—生—环境—区域”多方联动,缩小数字鸿沟。在这个过程中,必须始终保持对数据安全和隐私的高度重视。各个层级的数据管理系统和平台都应加强数据安全意识,建立完善数据保护机制,确保数据的安全性和隐私性。

(三)创新人机协同模式,赋能高阶思维发展

人才培养是教育的首要任务之一。近年来,人工智能浪潮持续席卷全球,尤其是以Chat GPT、Gemini等为代表的生成式人工智能(Generative AI, 简称GAI)的兴起,给传统教育及其人才培养模式带来了革命性冲击和深远影响,这种影响正加剧数字鸿沟的不断扩大。在人工智能时代,缩小数字鸿沟,必须有效融入人机协同并开展教育创新,培养具有前瞻性思维、创新能力和技术适应性的人才,以促进教育的持续进步和社会的整体发展。

智能技术推动了人机协同育人环境的产生与发展,人机协同也成为人工智能时代的必然趋势。人机协同是指人类与智能机器在任务执行过程中的协作互动[32],它能构建虚拟教学环境来有效解决理论知识与实践经验脱节的问题。高阶思维技能包含批判性思维、创造性思维和问题解决能力,是应对21世纪教育、生活和工作问题的关键技能之一[33]。高阶思维技能区别于包含记忆、理解和应用的低阶思维技能,拥有高阶思维的学习者能够适应日益变化的复杂社会需求和教育格局,积极地重组和建构自身的知识和专业技能,强化学习者的深度学习和有意义学习[34],有效地促进自身学业成就的提升或职业发展。如今,以ChatGPT为代表的生成式人工智能工具,正在深度介入和改变人类知识生产的方式和内涵,知识生产形成“新常人”与常人共在的传播格局,人工智能与人类智能互为映射、互为参照[35]。可以说,智能技术正引发教育组织和服务模式的深刻变革。教学实践则转向人的智能和机器智能的互补与融合[36],未来人机协同教学将成为主流的教学方式。

为了能够积极应对技术带来的风险,有效地缩小数字鸿沟,减小地区差异,有必要把握人工智能优势,通过人类智慧与机器智能深度融合,创新人机协同模式,实现优势互补,进而有效促进高阶思维能力的深度发展与提升。人机协同模式的创新不仅要求我们在技术手段上实现创新与突破,更需要在教育理念、学习方式和评价体系上进行全方位的变革。我们需要重新思考人类与机器在学习过程中的角色定位与互动方式,构建一种新型的、以高阶思维发展为核心的教育生态。通过对人机协同模式的探索与实践,教育领域可以构建更加智能、高效、个性化的学习环境。例如,人工智能技术可以为学生提供精准的学习诊断与个性化学习路径规划;智能学习平台能够促进学生之间的深度互动与协作,培养其批判性思维和创新精神。同时,机器智能的模拟与预测功能还可以为学生提供丰富的实践机会和情境模拟,帮助其在实际问题解决中锻炼高阶思维能力。总之,创新人机协同模式,可以有力推动高阶思维能力的培养与发展,为未来的创新人才培养奠定坚实基础。

2030年人工智能社会浩浩荡荡、呼啸而来,教育数字化转型已步入深水区。跨越教育领域的数字鸿沟,实现学生、教师、学校和家庭的教育数字化转型,才能真正有效构筑新质生产力人才格局,从而从容应对百年未有之大变局和未来全球数字社会的可能挑战。

参考文献

[1]JAN V D. The digital divide[M/OL]. Cambridge UK: John Wiley&Sons.(2020)[2024-03-04]. https://www.wiley.com/en-au/The+Digital+Divide-p-9781509534456.

[2]REINHART J M, THOMAS E, TORISKIE J M. K-12 teachers: Technology use and the second level digital divide[J]. Journal of Instructional Psychology, 2011(38):1-13.

[3]荆鹏,吕立杰.弥合数字鸿沟:教育数字化转型的国际镜鉴与本土应对[J].国家教育行政学院学报,2023(12):46-56.

[4]ATTEWELL P. Comment: The first and second digital divides[J]. Sociology of education, 2001,74(3):252-259.

[5]陈文旭,聂嘉琪.21世纪全球数字鸿沟审视与中国方案[J].新疆社会科学,2023(6):147-155,169.

[6]陈琪,李延平.跨越数字鸿沟:数字包容视域下澳大利亚土著人数字技能教育研究[J].外国教育研究,2023,50(6):66-79.

[7]HAMPTON K, FERNANDEZ L, ROBERTSON C, et al. Broadband and student performance gaps[J]. 2020.DOI:10.25335/bzgy-3v91.

[8]唐烨伟,茹丽娜,范佳荣,等.基于学习者画像建模的个性化学习路径规划研究[J].电化教育研究,2019,40(10):53-60.

[9]张秀梅,赵明仁,陆春萍.技术赋能的中小学教学模式创生路径研究——政策、理论、成果、特点与趋势[J].中国电化教育,2023(8):32-40.

[10]李欣桐,李广,徐哲亮.技术赋能:美国教育信息化的历史转向及未来发展趋势[J].现代教育管理,2022(6):120-128.

[11]ROSE D. Universal design for learning[J]. Journal of Special Education Technology, 2000,15(4): 47-51.

[12]ROSE D H, MEYER A. Teaching every student in the digital age: Universal design for learning[M]. Association for Supervision and Curriculum Development, 2002.

[13]杨绪辉.从教学样式到学习范式:人工智能环境下学习的通用设计转化[J].中国电化教育,2021(4):59-66.

[14]徐岚,方颖,吴圣芳,等.研究生课程内部质量保障体系的构建——以厦门大学研究生课程评估为例[J].学位与研究生教育,2022(6):60-69.

[15]冉云芳,徐灵波,顾德仁.高职院校学生参与校企合作收获了什么——基于扎根理论的分析[J].教育发展研究,2023,43(7):46-52.

[16]HAMILTON E R, ROSENBERG J M, AKCAOGLU M. The substitution augmentation modification redefinition (SAMR) model: A critical review and suggestions for its use[J]. TechTrends, 2016,60:433-441.

[17]NELSON M J, VOITHOFER R. Coursework, field experiences, and the technology beliefs and practices of preservice teachers[J]. Computers & Education, 2022,186:104547.

[18][20]KIMMONS R, GRAHAM C R, WEST R E. The PICRAT model for technology integration in teacher preparation[J]. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 2020,20(1):176-198.

[19]周佳伟,王祖浩.信息技术与学科教学如何深度融合——基于TPACK的教学推理[J].电化教育研究,2021,42(9):20-26,34.

[21]胡小勇,林梓柔.精准教研视域下的教师画像研究[J].电化教育研究,2019,40(7):84-91.

[22]荆鹏,吕立杰.弥合数字鸿沟:教育数字化转型的国际镜鉴与本土应对[J].国家教育行政学院学报,2023(12):46-56.

[23]王星,李怀龙.基于高等教育信息化的发展性资源配置机制研究[J].高教探索,2023(1):23-29.

[24]胡艺龄,赵梓宏,文芳.智能时代下教育生态系统协同演化模式研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2022,40(9):118-126.

[25]钟志勇,何文滢,陈烨.双师课堂助推民族地区教师专业发展:优势与问题——基于云南迪庆D中学的个案研究[J].民族教育研究,2022,33(4):75-84.

[26]姜朝晖,金紫薇.教育赋能新质生产力:理论逻辑与实践路径[J].重庆高教研究,2024,12(1):108-117.

[27]祝智庭,戴岭,赵晓伟,等.新质人才培养:数智时代教育的新使命[J].电化教育研究,2024,45(1):52-60.

[28]荆鹏,吕立杰.弥合数字鸿沟:教育数字化转型的国际镜鉴与本土应对[J].国家教育行政学院学报,2023(12):46-56.

[29]杨现民,吴贵芬,李新.教育数字化转型中数据要素的价值发挥与管理[J].现代教育技术,2022,32(8):5-13.

[30]艾兴,张玉.从数字画像到数字孪生体:数智融合驱动下数字孪生学习者构建新探[J].远程教育杂志,2021,39(1):41-50.

[31]詹泽慧,钟煊妍,邹萱萱,等.以评促教:基于事理图谱的计算思维水平评价方法[J/OL].现代远距离教育:1-16[2024-04-11].https://doi.org/10.13927/j.cnki.yuan.20240204.001.

[32]毛刚,王良辉.人机协同:理解并建构未来教育世界的方式[J].教育发展研究,2021,41(1):16-24.

[33]SUSANTINI E, ISNAWATI, RAHARJO. HOTS-Link mobile learning application: enabling biology pre-service teachers to devise HOTS-Based lesson plans[J]. Journal of Science Education and Technology, 2022,31(6):783-794.

[34]SMYRNAIOU Z, GEORGAKOPOULOU E, SOTIRIOU S. Promoting a mixed-design model of scientific creativity through digital storytelling—the CCQ model for creativity[J]. International Journal of STEM Education, 2020,7:1-22.

[35]喻国明,苏芳,蒋宇楼.解析生成式AI下的“涌现”现象——“新常人”传播格局下的知识生产逻辑[J].新闻界,2023(10):4-11,63.

[36]黄荣怀,刘德建,阿罕默德·提利利,等.人机协同教学:基于虚拟化身、数字孪生和教育机器人场景的路径设计[J].开放教育研究,2023,29(6):4-14.

本文原载于《中国教育信息化》,原题为《缩小教育数字鸿沟 实现全面教育数字化转型——美国《2024年国家教育技术计划》解读及启示》。

作者 | 张海 姜蓉

编辑 | Jessica

举报成功