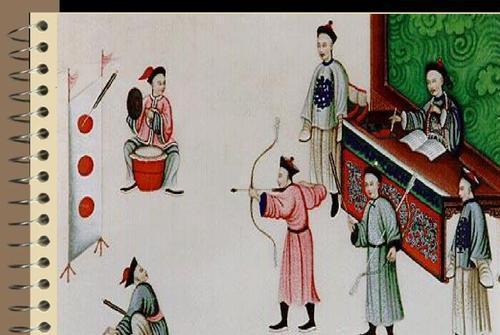

在古代要想入仕,并非只有文科一条路,武科同样也可以作为踏进仕途的途径之一。清朝的武乡试对于汉军八旗与满蒙八旗之间有一定区别,而京旗和驻防之间同样也有所不同,尤其是在武将选拔之初的体制检验方面,清朝并不鼓励本身就擅长骑射之术的满蒙人士参与,满蒙子弟大多通过其他方式来获得晋升,反而是汉人参与武试选拔比较受朝廷的重视和青睐。

在清朝,武科选拔有250余年之久的历史,始于顺治元年。顺治帝在继位后没多久,便一纸诏书昭告天下:明朝时期定下的武科自此正常举行,并规定于每年的子、午、卯、酉年举办武乡试,在辰、戌、丑、末年举办武会试。京卫武学官碰到乡试的年份同样也可以参与科考。顺治二年四月,担任兵部侍郎一职的朱马喇根据规定题请开武乡试:“各科照例开科,依期乡试。”随后,兵部在六月份开列武科考试的相关条例进呈,各省的武科乡试就此陆续展开,每年如此。

这样的情况一直持续到光绪二十年,武科选拔才被废除。在以往有关科举考试的研究中,关于考生来源和应试的资格一直都是重要议题,《清史稿》中也曾提到:“凡各省武生、绿营兵丁皆得乡试。”但是这些记载却并不详细,再加上清代武科乡试内容和类别十分繁多,每年都有所不同,所以前人在研究这一块的历史时,都不曾深入细致地研究过,为此,笔者依据《清实录》与清代典章等史书,参考相关历史刊论,进行了详细深入地研究。清朝武乡试的参考资格有所限制。清朝曾明确提出要求,参与乡试的人必须身家清白,但凡“贱民”者,必须削籍改业,且只有在四代过后,本族和亲支都保证身家清白的情况下,才能参与武童试。

不仅如此,家奴和家中刚刚发生父母之丧的人同样也不准参与武科考试,对于隐匿实情,偷偷参与的人,清朝也出台了相关的惩罚措施。另外,在年龄上清廷对于武试参与者也有一定的限制,规定要求年满60岁的人不准参加武乡试。在道光二十六年时,便发生了一起84岁的广东武生参与武乡试的案例,最终巡抚黄恩彤遭到了革职处理。除了参考限制,清代参与武科的乡试者类别也十分繁多,而且每年都会有所变化,笔者接下来将对这些参考者的种类进行详细划分与说明。一、武生员参与武乡试。武生员在每年的武乡试中所占比例最多,他们的情况可以划分为三类。一类是在学武生,在学武生并没有科试,因此他们参与乡试往往是“以岁作科”;第二种是随营武生,又分为两种,一种是由马、步、守兵的人参与考试,另一种则是自愿请求入营食粮的武生。

参与武乡试的武生员最后一种情况则是捐职武生。乾隆十二年又做出规定,武生捐职而没有入选的人,也准许参与武乡试,中式的人会被纳入新册,没中的人则依旧位归原班。二、绿营武职、兵丁参与武乡试。《武场条例》中由明确规定,各省的绿营兵定但凡是通晓文艺且愿意参与武乡试的人,就可以由充武地方将弁申送至巡抚处,参与武乡试。雍正七年时,马兵不仅可以直接参与武乡试,也可以留在营内继续任职提升,但因为这种情况太优渥,于是后来便停止了马兵参与乡试。清初有武职官员的子弟可以在任职的地方入伍和应试,但这样以来,就极容易出现作弊行为,而且还占取了不少地方职务的名额,因此到了乾隆三十六年便取消了这种政策。

三、文生员参与武乡试。康熙继位后没多久,进行了武试的制度改革,实施了文武生互试的政策,原因也很简单,“习文之内,亦有学习武略、善于骑射者;习武之内,亦有通晓制义、学问优长者”,如果按照以往的旧例来选人,则不能各展所长,必然会遗漏真正的人才。后来没多久,清廷又议准,如果有生员、举人也想改考,同样准许,但是武改文只得改一次,文改武则没有过多要求。康熙推行这样做的目的,本意是为了文武互通,广收全才,然而这样的机制在实际运行过程中却存在一定的困难,比如在乾隆六年的武生邱鹏飞高中了文科第一名,结果后来彻查后才发现,他所作的内容其实出自他人之手。由于这样的情况屡见不鲜,所以最终停止了文武互试。

四、文、武监生应武乡试。清朝的监生主要有文武两类,文、武监生大多是由捐监所得,真正举优生监的人并不多。监生本应视作文途,因此监生参与武乡试时,也是以文武互试为主,高中者可以纳入武举新册内,如果没有中也没关系,还是属于监生,不过这样的机会只有一次,一旦没能考上便不准再次改考。

直到乾隆八年停止了文武互试的政策,自此武生捐监又被归入文途。道光二十三年,武监生想要参与武乡试又有了希望,不过申报的过程却十分麻烦:“先期造具年貌名册,各由本籍地方官送各省学政考试,学政录取后造册送督抚,准一体应武乡试。八旗满洲、蒙古、汉军报捐武监生者,由本旗参领、佐领等造册,送顺天学政录科送考。然武监生必须各回原籍,由原籍地方官送学政录科。在京报捐之武监生,亦不可援文场例取同乡京官印结应顺天乡试。”五、八旗子弟、恩袭世职参与武乡试。此类涉及情况和种类最为繁杂,笔者接下来将就其详细展开说明第一,京旗汉军参与武乡试。早在清朝初期,八旗子弟不参与武科,直至康熙四十八年,八旗汉军才得以被准许参与武乡试和武会试,想要参与武考的人,需要由该旗开具姓名等信息,送至顺天府,按照律例考取80名武生。不管是中书及部院衙门六品、七品、八品的笔帖式,还是已经参与上朝或者为上朝的监生和荫生等,都可以参与武乡试,同样也是经本旗开具姓名等信息,并将其送到顺天府。这也是京旗汉军得以参与武乡试的初始情况,一直延续到清末才结束。

第二,京旗满洲、蒙古参与武乡试。关于京旗满洲、蒙古在清朝变动较大,顺治、康熙时,满蒙的人都不被允许参与武科考试,直到雍正年间的满蒙人才有了参与武试的机会。并且在雍正七年,副骁骑校、前锋、马甲等也被准许入场参与考试,但是这项政策仅仅实行了12年就作罢了。雍正十二年,雍正发上谕强调:“科场前列悉为满洲之所占,而满州文艺不及汉人,又恐考试内场不免有传递、代作等弊”,因此为了防止作弊,八旗满蒙停止了武乡、会试。一直持续到乾隆二年,翰林院侍读学士春台上书请奏,希望能够准许满州一体参与武考,但请奏最终被乾隆驳回,并未实施成功。第三,驻防八旗参与武乡试。康熙与雍正两朝曾准许过满蒙与八旗汉军参与武乡试,但是没有区别京师八旗与驻防八旗,相关历史记载也没有明确标明区分驻防题名中式的人。嘉庆十八年应当算得上是驻防八旗参与武乡试的具体时间,在这一年,嘉庆颁布了恢复八旗满蒙参与武科考试的奏章,在颁布后没多久,便议准满蒙骁骑校、城门吏、拜唐阿、亲军、恩骑尉等人参与武乡试。

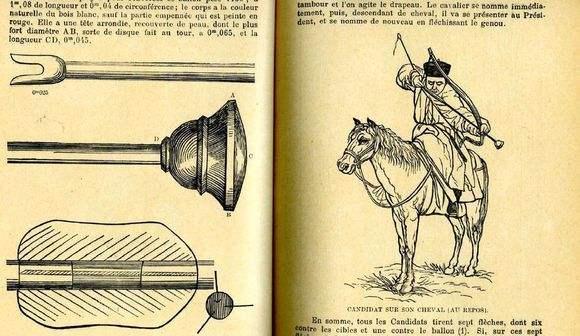

同年还准许各省的驻防可以就近参与武乡试,择马、步箭、及刀、石俱能合格者便可参与考试。道光二十四年,又议准了各省的善武的驻防文生和翻译生员可以参与武乡试,但自此不得再参与文乡试与翻译乡试。第四,恩袭世职应武乡试。恩袭世职者未经发标前,以及刚发标但没有满期的人想要参与武考,可以“以世职顶戴”,参与武试,但是无须给其奉银。道光十六年又颁发规定,如果武生兼袭了一、二、三等轻车都尉或者骑都尉世职,则可以正常参与武乡试,但如果承袭世职的人并不是武生,那么将不能参与应试。

上述便是八旗子弟可以参与乡试的几种类型,作为入仕的途径之一,武试的规定和要求同样也十分严格,不仅种类繁多,且每一类的具体要求又有所不同,这些要求既体现出八旗子弟与平民百姓之间的差别、京旗与驻防八旗间的区别,又体现出汉军八旗与满蒙八旗的不同。其实早在顺治二年,各省开科了民籍武乡试,而民籍武乡试一直延续到光绪二十七年才废止。武科乡试在清朝一直存在了250多年,其间除了部分地区因为种种原因出现了展缓和停科补行以外,大部分地区都是正常举行的。而八旗汉军参与武科则是始于康熙四十八年,期间从未停断过,延续了200年之久,八旗满蒙子弟参与武科考试的总计时间仅有100多年,具体为雍正时期的10余年、嘉庆十八年始,以及之后的80多年。

由于八旗的满蒙子弟本身就擅长骑射,因此清廷并不鼓励满蒙本族子弟参与武科考试,反而是鼓励汉人及原本族属多参与武试,通过武科来考取功名,为朝廷做贡献。

发布于:天津

举报成功