本文转自:云南日报

科技传真

云南大学研究团队揭示植物感夜性起源机制

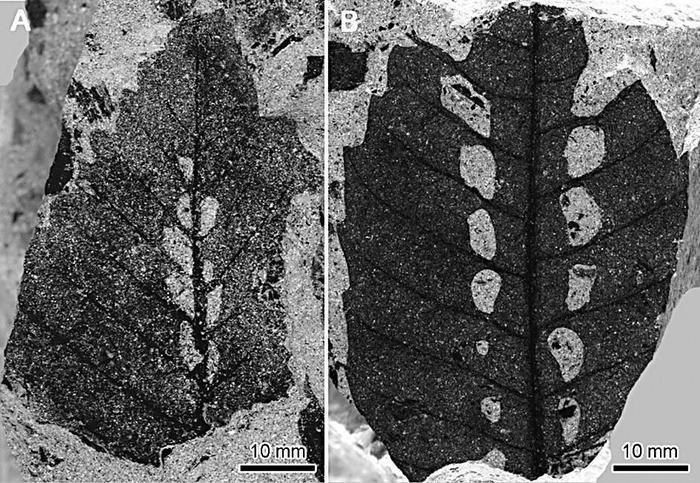

团队发现的两种大羽羊齿类植物化石

本报讯(记者 陈怡希) 近日,记者从云南大学获悉,该校古生物研究院冯卓团队利用一种独特的昆虫咬蚀结构巧妙证实了化石植物存在感夜性,首次为叶片“睡觉”习性的起源与演化提供了重要线索。

部分植物有一种神奇的能力,即它们的叶片在白天展开,而在夜晚合拢或下垂,这种能力称为植物感夜性。千百年来,植物叶片这种规律的周期性运动现象一直吸引着人们的广泛关注。1880年,达尔文在其巨著《植物的运动本领》一书中,形象地称这种现象为“植物的睡眠运动”。然而,由于缺乏化石证据,科研人员至今对叶片“睡觉”习性的起源与演化历程一无所知。

冯卓团队在采集于云南曲靖2.5亿年前的两种大羽羊齿类植物叶片上,发现一种对称排列在叶片中脉两侧的昆虫咬蚀结构。而中脉两侧的咬蚀结构在形态和大小方面呈现出一定的规律性差异,即越靠近中脉或越靠近叶片基部时,中脉两侧的咬蚀结构形态、大小差异越显著。通过与现生植物的广泛对比研究,发现化石昆虫咬蚀结构与感夜性植物叶片合拢时被昆虫取食留下的结构一致,因此提出大羽羊齿类叶片上的昆虫咬蚀结构是其沿中脉合拢时形成的,即证实了该化石叶片具有感夜性运动。

大羽羊齿类植物是繁盛于约3亿年前至2.5亿年前古地中海(古特提斯洋)沿岸热带—亚热带地区一类非常神秘的植物。主要分布于今天的东亚、东南亚等地区的二叠纪地层,其中我国产出的大羽羊齿植物化石标本最丰富、多样性最高。大羽羊齿类植物以单生或羽状复生的大型叶片、多级网状脉序为特色,与当今的双子叶植物叶片具有非常类似的叶型结构。尽管多数古植物学家认为大羽羊齿植物属于种子植物,但由于缺乏对其繁殖器官的深入认识,大羽羊齿类植物的分类位置一直存在激烈争论。尤其是在其茎干中发现了被子植物普遍具有的输导组织——导管结构,更增加了大羽羊齿植物系统分类位置的神秘色彩。

目前,最早的被子植物化石出现于1.2亿年前的白垩纪早期,而冯卓团队的前期研究表明,大羽羊齿类植物在2.5亿年前的二叠纪末生物大灭绝事件发生后就完全灭绝了。被子植物出现与大羽羊齿植物灭绝之间存在着近1.3亿年的时间鸿沟,表明两类植物之间或不存在任何亲缘关系。在今天的植物界,除了蕨类植物中存在一例可靠报道外,感夜性现象全部出现于被子植物,尤以豆科和酢浆草科植物最为普遍,而在其他植物类群中尚未有确信发现。因此,冯卓团队提出植物叶片的“睡眠运动”可能在不同植物支系中存在多次独立起源,代表了一种趋同演化的结果。

发布于:北京

举报成功